2004년 6월9일 한 중소기업을 방문한 황영기 당시 우리은행장(오른쪽).

행내에서는 전·현직 행장의 리더십 스타일 차이에서 비롯된 ‘희생양’이라는 분석이 우세하다. 박 행장이 인사팀 쇄신을 위해 칼을 빼들었는데 그 표적이 돼 ‘밀려났다’는 것. 은행 관계자는 “박 행장은 원래 그를 지방의 한 지점장으로 보내려 했지만, 주위에서 그가 직원들의 신망을 받는 엘리트라며 만류하는 바람에 뜻을 접은 것으로 안다”고 말했다.

이 지점장은 자신의 인사 배경과 관련해 “인사권은 최고경영자(CEO)의 고유 권한 아니냐”면서 “인사 결과를 놓고 행내에서 음모론적으로 해석하는 것은 듣기에는 재미있을지 모르지만 조직에는 전혀 도움이 되지 않는다고 생각한다”고 말했다. 그는 이어 “일선 지점으로 와서 영업을 하는 것에 아무런 불만이 없으며, 오히려 좋은 기회라고 생각한다”고 덧붙였다.

파워 집단 인사부에 메스 들이대

박 행장은 왜 인사부를 타깃으로 삼았을까. 전통적으로 본점 인사부는 파워 집단으로 통한다. 행원 시절 인사부에 발탁되면 대리 → 과장 → 차장 → 부장 등 각 직급으로 승진할 때마다 한 번씩은 인사부를 다시 거친다. 따라서 영업 실적에 목을 매는 행원들로선 도심의 목 좋은 지점으로 가기 위해서라도 이들에게 줄을 설 수밖에 없다.

박 행장이 인사부에 메스를 들이댄 일에 대해 행내 일각에서 긍정적인 평가가 나오는 것도 이런 배경과 무관치 않다. 반면 황 전 행장은 인사팀의 ‘기득권’을 인정하는 쪽이었다. 한 간부는 “황 전 행장 자신이 삼성그룹 회장비서실 인사팀장을 맡은 적이 있기 때문일 것”이라고 분석했다.

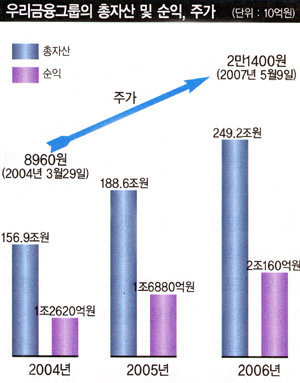

황 전 행장과 박 행장. 두 사람 모두 이헌재 전 재정경제부 장관이 발탁한 스타 CEO다. 황 전 행장은 삼성그룹 회장비서실 국제금융팀장(이사), 삼성증권 사장 등을 역임했다. 그는 지난 3년간 우리금융그룹 총자산을 100조원 넘게 늘리면서 금융업계 3위이던 우리금융을 국내 최대 금융그룹으로 키워냈다.

반면 박 행장은 삼성화재보험 상무를 역임하다 1998년 서울보증보험 사장으로 발탁된 뒤 회사를 정상화한 ‘부실기업 구조조정 전문가’. 2003년 5조6000억원의 순손실을 낸 LG카드 사장으로 자리를 옮긴 이후엔 우량기업으로 회생시켰다.

우리은행 내부에서는 두 사람의 이런 경력을 빗대 황 전 행장을 ‘정규 육사 출신 장교’로, 박 행장을 ‘갑종장교’로 비유한다. 황 전 행장의 경우 엘리트 금융인의 길을 걸어온 데다 금융에 대해 워낙 아는 게 많다 보니 임직원이 숨쉬기 힘들었다는 것. 반면 박 행장은 산전수전 다 겪은 구조조정 전문가답게 밀어붙이는 힘이 느껴진다는 것이다.

두 사람의 스타일 차이는 노조 간부 출신에 대한 인사에서도 나타난다. 박 행장은 4월 초 부행장과 단장급 인사에서 노조 간부 출신을 우대했다는 게 행내 평가다. 이번 인사에서 노조위원장 출신의 송기진 부행장은 유임됐고, 역시 노조위원장 출신의 이선규 씨와 부위원장 출신의 신창섭 씨가 각각 단장으로 발탁됐다. 이번 인사에서는 기존 집행부행장과 단장급 인사 18명 가운데 9명이 옷을 벗었다.

노조 관계자는 이에 대해 “노조 간부 출신들이 발탁된 것은 노조 간부를 특별 대우했다기보다 그들이 모두 탁월한 영업 실적을 보였기 때문”이라고 설명했다. 이 관계자는 “전임 황 행장 시절 노사관계에 찬바람이 불었던 것과 달리, 박 행장은 취임 직후 노조 사무실을 예고 없이 방문하는 등 원만한 노사관계를 유지하기 위해 애쓰고 있다”고 덧붙였다.

그러나 박 행장의 이런 인사는 그의 의도야 어찌 됐든 ‘노조 달래기’와 ‘새로운 지지그룹 만들기’로 해석된다. 금융계 관계자는 “외부에서 온 박 행장으로선 불가피한 일 아니겠느냐”고 평가했다. 박 행장은 인사담당 부행장과 인사부장을 충청 출신 인사로 채워 이들이 신(新)실세로 떠오르고 있다.

두 행장의 스타일만큼이나 경영 전략에서도 차이가 느껴진다. 황 전 행장은 재임시절 ‘트리플 크라운’이라는 용어를 즐겨 썼다. 우리은행이 성장성·수익성·건전성 등에서 3관왕이 돼야 한다는 의미였다. 그러나 우리은행이 지난해에만 자산 46조원을 늘린 것에서 보듯 성장성에 방점이 찍혔던 것이 현실이다. 박 행장 역시 영업을 중시하기는 마찬가지다. 스스로 거래처 기업이나 지점을 찾아 직접 영업전선에 뛰어들고 있다. 그러나 한편으론 3월29일 취임 기자간담회에서 밝힌 대로, 부실을 막기 위한 리스크 관리도 중시한다. 취임 이후 리스크관리본부 기능을 세분화해 신용·시장·가격·운용 리스크를 전담하는 리스크관리본부와, 여신정책·심사를 전담하는 여신관리본부로 분리 개편한 것도 이런 의지의 표현이다.

박 행장은 또 LG카드 사장 출신답게 카드 부문에 강한 의욕을 보인다. 5월7일 국내 최초로 신용카드에 체크카드 기능을 결합한 ‘V카드’를 선보이며 시장 공략에 나섰다. 국민은행의 한 관계자는 “박해춘 행장이 리스크 관리를 강화하기로 한 것은 우리은행이 단기간에 급성장했다는 점에서 적절한 전략이라 할 수 있으며, 한계에 이른 국내 은행의 성장성을 카드 영업으로 돌파하려는 전략 역시 금융권의 관심을 끌 만하다”고 평가했다.

두 사람은 공통점도 많다. 특히 두 사람 모두 자신의 권한을 최대한 행사한다는 점에서는 둘째가라면 서러워할 정도다. 황 전 행장은 취임 이후 자신에게 버거운 부행장급 인사를 가차 없이 날렸는가 하면, 눈 밖에 난 단장급을 ‘물 먹이기’ 위해 자리 자체를 없애버리는 차가운 면모를 보였다. 박 행장 역시 주총에서 선임된 수석 부행장직을 의사결정 라인의 간소화를 이유로 폐지했다.

우리금융그룹은 황 전 행장 시절 국내 1위 금융그룹으로 성장했다. 박 행장은 이를 바탕으로 우리은행을 한 단계 더 발전시켜야 한다는 짐을 떠안게 됐다. 우리은행 민영화를 앞둔 시점에 그가 우리은행의 기업가치를 얼마나 높일 수 있을지 주목된다. 우리은행에 막대한 공적자금이 투입된 만큼 국민 모두 관심을 갖고 지켜보고 있다.

![[영상] “우리 인구의 20% 차지하는 70년대생, 은퇴 준비 발등의 불”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/6949de1604b5d2738e25.jpg)

![[영상] 폰을 ‘두 번’ 펼치니 ‘태블릿’이 됐습니다](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a9/23/6948a9231242a0a0a0a.png)