일부 얌체 의료급여 수급자들로 병원이 골머리를 앓고 있다. 의료급여 수급자란 정부나 지방자치단체(지자체)가 병원 진료비를 전액 또는 일부 지원하는 대상이다. 수급자는 의료급여법에 따라 1·2종으로 나뉘는데, 1종 수급자는 국민기초생활 보장법상 수급자로 근로 능력이 없는 자, 희귀난치성 질환자, 중증질환자, 노숙인 등이 속한다. 2종 수급자는 국민기초생활 보장법상 대상자 중 1종 수급자에 해당하지 않는 가구다. 1종 수급자는 의료급여기관인 병·의원 이용 시 입원비가 무료이며 2종은 총 입원비의 10%를 부담한다. 의료혜택의 사각지대에 놓인 사람들을 위한 복지제도다.

기초생활보장수급권 끊길까 봐 퇴원 차일피일

하지만 의료계 일각에서는 “일명 ‘나이롱 환자’들이 복지제도 취지를 무색게 한다”고 이의를 제기한다. 일부 비양심적인 의료급여 수급자가 이 제도를 악용한다는 것. 경북지역의 10년 차 현직 간호사인 김모(33) 씨는 “병원 정신과의 경우 상태가 멀쩡한 수급자들 때문에 의료진 인력을 불필요하게 낭비하고 있다”고 말했다.“의료급여 수급자 중 상태가 호전돼도 퇴원하지 않는 경우가 많다. 병원이 무료로 숙식을 제공하니까 자활 의지가 없다. 노숙인을 위한 자활센터나 쉼터가 있지만 ‘그곳에선 청소와 빨래, 구직활동을 해야 해 귀찮다’고 핑계 대는 환자가 부지기수다. 그런 환자들은 의사가 퇴원을 권고하면 꾀병을 부려 입원 기간을 늘리려 한다. 이런 환자를 돌보면서 간호사로서 일할 의지를 잃은 적이 여러 번이다.”

이 간호사는 “환자의 외출을 허용하는 개방병동에 머물면서 가끔 외출해 일용직 근로를 하며 10년 동안 병원에서 지낸 환자도 있었다. 신체·정신적으로 정상 상태인데 퇴원해 정기적인 일자리를 잡으면 국민기초생활보장수급권이 끊기니 비정기적으로 근무하면서 병원의 무료숙식 제공에 안주해버린 것”이라고 지적했다.

통계에 따르면 의료급여 수급자가 병원에 장기 입원하는 원인에는 치료 목적 외 돌봄서비스와 거주지 제공도 있다. 황도경 한국보건사회연구원 박사가 주도한 연구팀은 2013년 장기 입원한 의료급여 환자들에게 ‘퇴원 시 어려움’을 물었다. 응답은 돌봄 제공자 부재(35.5%), 본인 스스로 건강 관리 능력 부재(26.1%), 거주지 부재(21.3%) 순으로 조사됐다.

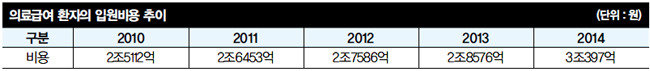

연구팀이 낸 보고서 ‘2015 의료급여수급자의 장기입원 실태조사 및 관리방안’은 ‘의료급여 대상자의 불필요한 장기 입원을 줄여야 한다’고 지적했다. 의료급여 환자의 입원비가 의료보험 환자의 입원비보다 훨씬 높기 때문이다. 보고서에 따르면 2013년 환자 인당 입원 진료비는 의료급여 1종 수급자가 748만 원, 2종 수급자가 306만 원, 의료보험 대상자가 278만 원이었다. 또한 의료급여 총 진료비 중 입원 진료비는 약 54%로, 의료보험의 경우(35%)보다 훨씬 높았다. 건강보험심사평가원은 의료급여 환자의 입원비용이 2010년 2조5112억 원에서 2014년 3조397억 원으로 늘어났다고 밝혔다(표 참조).

병원은 대부분 재정상 이유로 의료급여 환자보다 의료보험 환자를 선호한다. 의료급여 환자 진료 시 정부나 지자체에서 받는 수가가 의료보험 환자를 돌볼 때보다 대체로 적기 때문이다. 따라서 의료급여 환자의 상태가 호전되면 강력하게 퇴원 조치를 하는 경우가 많다. 서울의 한 대학병원에서 7년째 근무하는 의사 신모(35) 씨는 “우리 병원에서는 의료급여 환자의 병이 나으면 강력하게 퇴원을 권고한다. 대기 환자가 많아 새 환자를 빨리 맞아들여야 하기 때문이다. 영리를 추구하는 병원은 의료 수가가 적고 아프지도 않은 의료급여 환자를 보호할 이유가 없다”고 말했다.

중소병원, 그들을 내몰지 못하는 이유

하지만 중소 규모 병원은 일부 ‘꾀병 환자’를 돌보지 않거나 강제 퇴원 조치할 수 없는 상황이다. 먼저 병원 공실(空室)률을 줄이기 위해서다. 대기 환자가 없을 경우 현 입원 환자 수를 최대한 유지해야 진료 수가를 조금이라도 더 받을 수 있다. 또한 ‘환자를 강제 퇴원시킨 병원’이라고 소문이 나면 병원 영업에 지장이 생길 우려도 크다. 그리고 의료인이 판단하기엔 건강하고 근로 능력이 있는 환자라도 ‘아프다’ ‘퇴원하면 갈 곳이 없다’는 이유로 호소하면 도의적으로 강제할 수도 없다. 경기지역 병원에서 근무하는 의사 정모(36) 씨는 “병원 처지에서 보면 일부 의료급여 환자의 비양심적 행태가 눈엣가시지만, 그들이 병원 영업을 유지하게 하는 측면도 있다. 병원도 그들에게 일정 정도 도움을 받는 것이 사실”이라고 말했다.의료정책 시민단체는 “비양심적 의료급여 환자는 전체 수급자의 극히 일부”라며 확대 해석을 경계한다. 김정숙 건강세상네트워크 집행위원은 “모든 의료급여 환자에게 ‘도덕적 해이’의 잣대를 들이대서는 안 된다”며 “특히 가족이나 주거지가 없는 환자는 병원을 나오면 생계유지가 막막하다. 현 상황은 복지제도의 과제를 의료계가 떠안고 있는 형국이라 복지체계 보완이 급선무”라고 말했다. 김 위원은 “더욱이 의료급여 환자들은 의료보험 환자에 비해 치료상 차별을 받는다는 문제가 있다. 일부 환자의 병원 과다이용 행태를 전체 의료수급 환자의 문제로 간주하지 말아야 한다”고 주장했다.

황도경 박사는 “일부 ‘얌체’ 의료수급 환자를 성급히 퇴원 조치해서는 안 된다”고 말했다. 의료수급 장기 입원 환자는 요양병원이나 정신과 환자인 경우가 많은데, 상태가 호전돼 보일지라도 정신질환, 알코올중독 문제가 재발할 수 있기에 신중하게 퇴원 조치를 내려야 한다는 게 이유다. 다만 황 박사는 “의료복지 사각지대에 놓인 사람들이 있다. 65세 미만이면서 중증장애 등으로 근로 능력이 없고 의료서비스가 필요한 환자들”이라며 “이들을 위한 의료복지를 늘리고 일부 의료급여 환자의 불필요한 진료, 입원은 줄여야 한다. 병원진료가 더욱 절실한 대상에게 돌아가도록 정부 차원의 대책을 강화해야 한다”고 강조했다.

![[영상] “내년 서울 집값 우상향… <br>세금 중과 카드 나와도 하락 없다”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a8/ac/6948a8ac1ee8a0a0a0a.png)

![[영상] “우리 인구의 20% 차지하는 70년대생, <br>은퇴 준비 발등의 불”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/6949de1604b5d2738e25.jpg)