경남 진주에 있는 국립 경상대의 한 교수는 지난해 12월 열릴 예정이던 ‘제6차 경남국립대학교 통합공동추진위’가 무산된 이유에 대해 이렇게 설명했다.

경상대는 2004년 4월 경남지역의 또 다른 국립대인 창원대와 통합을 위한 양해각서(MOU)를 교환한 뒤 본격적으로 대학 통합을 추진해왔다. 가칭 ‘경남국립대학교’를 만들기 위한 기본합의서(안)도 마련해둔 상태. 하지만 구성원들의 반발로 6차 통합추진위가 무산된 뒤 아직 다음 일정도 잡지 못하고 있다.

대구·경북지역 통합 추진 5년째 제자리

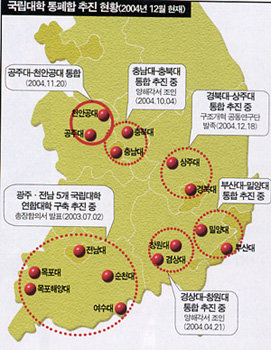

2004년 12월28일 교육인적자원부가 2009년까지 87개 대학(전문대 포함)을 줄이겠다는 의지를 밝힌 뒤 대학간 통폐합에 대한 관심이 높아지고 있다. 하지만 실상을 들여다보면 ‘외화내빈’이라는 말이 딱 들어맞는다. 여러 대학들이 경쟁적으로 통합안을 내놓고 있지만, 가시적 성과는 별로 없기 때문이다. 유사 학과 통합, 정원 조정, 캠퍼스 배치 등에 대한 대학 구성원들의 반발이 적지 않다. 특히 국립대의 경우 실질적인 통합 작업이 거의 전무한 상황. 전국적으로 큰 관심을 모았던 통합 계획조차 흐지부지되고 있다.

2001년 경북대, 금오공대, 대구교대, 상주대, 안동대 등 대구·경북지역 5개 국립대 총장이 한자리에 모여 발표한 ‘대구·경북국립대학교(TKNU)’ 추진 계획도 그 가운데 하나다. 당시 이들은 2010년까지 ‘대구·경북국립대학교’를 탄생시키겠다고 밝혔지만, 5년이 흐른 지금 이 대학들이 공동 운영했던 대구경북국립대 홈페이지(www.tknu.ac.kr)는 사라졌고, 경북대는 지난해 12월 상주대와의 통합을 추진하기 위해 ‘구조개혁 공동연구단’을 발족시켰다.

1월26일 5개 대학 교수들이 모여 통합 방안에 대한 세미나를 열긴 했지만, 애초의 ‘거대 국립대 구상’이 2010년까지 실현되리라고 보는 이는 거의 없는 게 현실이다.

2004년 12월28일 교육인적자원부가 2009년까지 87개 대학(전문대 포함)을 줄이겠다는 의지를 밝힌 뒤 대학간 통폐합에 대한 관심이 높아지고 있다. 하지만 실상을 들여다보면 ‘외화내빈’이라는 말이 딱 들어맞는다.2004년 8월 서울 서초구 교육문화회관에서 열린 대학혁신포럼에서 전국 대학의 총장들이 모집정원 감축과 대학 통폐합 등을 골자로 하는 교육인적자원부의 대학구조개혁 방안에 대한 설명을 듣고 있다.

통합 성공사례는 96년 부경대 ‘유일’

거대 지방국립대간 통합 추진으로 관심을 끈 충남대와 충북대 역시 지난해 10월 통합추진 양해각서 교환 이후 교직원과 학생들의 반발로 후속작업을 진행하지 못하고 있는 상태다. ‘충북대직원 공동대책위원회’가 최근 교직원들을 대상으로 설문조사한 결과, 응답자 314명 가운데 89.8%인 282명이 대학 통합에 반대했다. 이에 따라 공대위는 통합대책실무위원회를 구성, 반대 투쟁에 나섰다. 충남대 총학생회도 성명을 내고 “대학 구성원간의 논의와 합의 없는 통합은 있을 수 없다”며 반대 의견을 분명히 했다.

충남대와 충북대 측은 통합을 추진하면서 신행정수도 건설에 따른 시너지 효과를 강조했지만, 신행정수도 위헌 결정으로 반대파를 설득할 힘마저 잃은 상태. 게다가 충남대에서 총장 선거와 관련해 교수와 직원 사이에 갈등이 빚어져 당초 올 2월로 예정됐던 두 대학 통합의 기본계획이 나올지조차 미지수라는 분석이 나오고 있다.

전북지역에서는 전북대·군산대·익산대 등 3개 국립대가 2003년부터 통합 논의를 시작해 지난해에는 전북대와 군산대 교수들이 대학 통합을 위한 교수협의회까지 구성했으나 현재 실무 차원의 논의가 중단된 상태다.

이처럼 논의가 지지부진한 이유에 대해 한 국립대학 관계자는 “국립대의 경우 아직 대학 상황이 안정적인데 왜 자기 밥그릇을 빼앗길 수 있는 구조조정에 나서겠느냐”며 “총장 등 윗선에서 결정을 하더라도 교수, 직원들의 반발 때문에 계획을 추진하지 못하는 사례가 부지기수”라고 설명했다.

또 다른 국립대 관계자도 “내놓고 말하지는 못하지만 대학 통합 뒤 단과대 재배치에 따른 교수, 교직원 인원 감축 등에 대한 불안이 통합 논의를 가로막고 있는 것이 사실”이라며 “하지만 한 치 앞을 내다보지 못하는 단견 때문에 대학의 경쟁력이 크게 떨어질까 우려된다”고 토로했다. 안동대의 한 교직원은 “교직원들 사이에서 굳이 대학을 통합할 필요가 있느냐는 인식이 공공연하다”고 전했다.

지방대들이 학생 부족 등으로 고사 위기에 처해 있다. 한 대학 열람실에서 신문 기사를 메모하며 취업을 준비하고 있는 학생들.

사립대는 통합 활발 ‘국립대와 대조’

하지만 장기적으로 볼 때 대학 구조개혁이 대학의 생존을 위해 불가피한 조치라는 데는 대부분의 교육 관계자들이 공감한다. 96년 법이 정하는 최소 기준만 넘기면 대학 설립을 허용하는 ‘대학설립 준칙주의’가 시작된 이후 대학 수가 크게 늘어났기 때문이다. 95년 131개에 불과했던 전국의 4년제 대학은 2004년 171개로 늘었고, 교육대와 산업대를 포함하면 200개에 달한다. 이 때문에 2004년 지방대의 정원 미충원율은 평균 18%, 지방 전문대의 경우 28%에 이를 정도로 상당수 대학이 심각한 경영난을 겪고 있다. 교육부는 현재의 낮은 출산율에 비추어볼 때 2004년 현재 66만여명인 대학 신입생이 2021년에는 42만여명 선까지 줄어들 것이라고 보고 있다.

이 때문에 ‘발등에 불이 떨어진’ 사립대 차원의 통합은 비교적 활발히 이뤄지고 있다. 특히 한 재단에서 4년제 대학과 2년제 대학을 동시에 운영하는 곳의 통합이 순조롭다. 부산의 영산대가 2002년 같은 재단의 성심외대(2년제)를 흡수 통합한 것을 시작으로, 여러 대학들의 흡수 통합이 줄을 잇고 있다. 부산의 사립대인 동명정보대(4년제)와 동명대(2년제)는 2004년 12월22일 통합하기로 결정했고, 사립대인 경기 성남의 경원대와 경원전문대도 현재 통합을 추진 중이다. 경원대의 경우 전문대를 없애는 대신 대학 정원을 1500명에서 7500명으로 늘릴 계획. 이에 따라 경원전문대는 2006학년도부터 신입생을 뽑지 않는다.

대구의 영남대와 영남이공대도 통합을 추진 중이고, 강원도의 한 사립대학도 같은 재단의 전문대를 통합하는 계획을 내부적으로 추진하고 있다.

이에 대해 한국대학교육협의회 이현청 사무총장은 “출산율이 계속 낮아지고, 교육의 세계화가 가속화되면 조만간 지방의 명문 국립대들도 살아남기 어려운 상황이 될 것”이라며 “지금부터라도 통합의 부작용을 최소화하는 작업을 해나가는 것이 필요하다”고 지적했다.

![[영상] 새벽 5시 평택 삼성전자 반도체 공장, 헬멧 쓴 출근 근로자 8열 종대로 500m](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/b1/2f/08/69b12f0800eaa0a0a0a.jpg)