사상 최대의 국방비는 초강대국 미국의 힘의 원천이다. 다른 강대국들과의 비교는 의미가 없다. 워낙 차이가 크기 때문이다. 미국 다음으로 국방비가 많은 15개 국가의 총 국방예산과 맞먹는 액수다. 북대서양조약기구(NATO) 전체 회원국의 국방예산을 합해도 미국 국방예산의 절반에도 못 미친다. “미국 빼면 나토는 있으나마나”라는 자조론도 그래서 나온다.

전 세계 국방비 40% 엄청난 금액

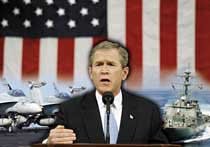

부시 행정부가 2월 초 의회에 제출한 2003 회계연도 국방예산안 규모는 3790억 달러. 지난해 10월 시작된 올 회계연도보다 480억 달러(14.5%)나 늘었다. 국방비는 크게 늘었지만 사회ㆍ환경ㆍ복지 분야 예산은 전년보다 오히려 줄었다. 한 예로 고용안정과 최저임금 등과 관련한 노동예산은 29억 달러 삭감됐다(전체 예산안은 올해보다 3.7% 증가). 아울러 재정적자 폭이 커지는 것도 문제점으로 지적된다. 때문에 예산안이 심의될 미 의회에서 뜨거운 논쟁이 일 것으로 보인다. 부시는 ‘테러와의 전쟁’을 치르며 “워싱턴은 하나가 됐다”고 주장해 왔다. 그러나 야당인 민주당 지도자 토머스 A. 대슐 상원의원은 “부시 행정부의 국방비 증액요청이 지나친 측면이 있다”며 부시의 예산안 원안을 곱게 통과시킬 자세가 아니다. ‘뉴욕타임스’의 칼럼니스트 폴 크루그먼도 ‘부시의 공격적인 회계’란 글에서 국방예산을 비판했다. 그는 상원의원 켄트 곤라드가 부시 행정부의 2003년도 예산안을 보고 “(회계장부가 엉터리였던) 엔론(Enron)과 같은 회계”라고 비판한 점을 상기시키며 부시가 미국에 대한 테러 위협을 엄청난 국방예산 증액에 이용한다고 꼬집었다. “알 카에다의 테러행위는 군수산업체로부터 값비싼 첨단장비를 사들이거나 미사일 방어망(MD) 등으로 막을 수 있는 것이 아니다”고 크루그먼은 지적한다. “테러와의 전쟁은 국방예산에 관한 한 임무(mission)가 아니라 구실(excuse)”에 불과하다는 얘기다.

부시 행정부의 천문학적 국방예산안을 들여다보면 무슨 근거로 그렇게 많은 액수를 잡았는지 이해하기 어렵다. 이중엔 ‘테러와의 전쟁’ 비용이 272억 달러, 전쟁 예비비 100억 달러가 들어있다. 그리고 논란 속에서도 부시 행정부가 회심작으로 추진중인 MD 개발 예산이 78억 달러 규모다. 부시 행정부는 국방예산을 해마다 늘려 오는 2007년까지 연 4510억 달러 규모로 몸집을 불릴 방침이다. 이런 소식에 미소를 짓는 곳이 바로 군수산업체들이다. 록히드 마틴, 레이시언 등 주요 군수산업체들의 주가는 아프간 공습 직후 20~40% 뛰었다. 9ㆍ11 테러란 비극적 사건으로 군수산업체는 최대의 매출증대라는 반사이익을 누리게 된 것이다.

군수산업체의 배를 불리는 무기 구입과 개발은 늘어난 국방비의 큰 부분을 차지한다. 국방예산안에 나타난 주요무기 개발 현황은 차세대 전투기라 불리는 JSF 통합공격기 35억 달러, 신형 고주파 위성통신체계 6억 달러 등이다. 구매계획도 이지스함 2척을 비롯한 군함 5척에 86억 달러, 최신 수직이착륙 항공기 V-22 24억 달러, C-16 수송기 12대 40억 달러 등 엄청나다. 부시는 첨단무기의 개발과 구매를 위해 그 정도 예산은 필요하다고 주장한다. “고가의 정밀무기는 적을 물리칠 뿐 아니라 무고한 생명의 손실을 줄일 수 있다는 사실이 입증되고 있다”는 것이다. 19세기 독일의 비스마르크는 전쟁에서 쇠와 피가 지닌 비중을 강조해 ‘철혈재상’으로 불렸다. 21세기 부시의 전쟁은 ‘달러와 컴퓨터’가 도구인 모양새다.

“많은 돈이 들더라도 미국을 지키겠다. 그래서 21세기 첫 전쟁에서 이기겠다.” 지난 2월 초 부시 대통령이 국정연설에서 이런 말을 하자 우레 같은 박수가 터져나왔다. 그러나 미국의 많은 군사전문가들은 그 돈이 일선에서 총 들고 싸우는 미군 병사들에게 돌아가지는 않을 것이란 점을 간파하고 있다.

그렇다면 누구에게 그 많은 돈이 돌아갈 것인가. 미국 국민총생산(GNP)의 2%를 차지하는 ‘공룡산업’의 주역은 군수산업체다. 윌리엄 오웬스(해군제독 출신의 전 합참부의장)는 최근 ‘뉴욕타임스’에 기고한 ‘옹호할 수 없는 국방예산’이란 제목의 칼럼에서 ‘국방예산 가운데 단지 30%만이 일선 장병을 위해 쓰일 뿐’이라 밝혔다. 그러면서 오웬스는 1980년대 레이건 행정부가 국방예산을 대폭 올릴 때 군수산업체들이 저마다 열매를 따먹기 위해 로비를 벌이며 추문을 일으킨 점을 상기시킨다. 부시 행정부에서도 비슷한 일이 음지에서 벌어질 가능성이 있다는 것을 암시하는 말이다.

부시 행정부의 국방비 급증은 힘의 논리에 대한 믿음에서 비롯된 것이다. 다름 아닌 세계 패권(hegemony)을 향한 길이다. 냉전시대도 아닌 21세기의 문턱에서 국방비가 이처럼 엄청나게 는 데 대해 미국 안팎에선 비판 여론이 뜨겁다. 비판의 가닥은 대체로 두 가지다. “테러와의 전쟁이 국방비를 크게 늘리는 구실이 될 수 없다”는 것과 “냉전시대 무기들만 폐기해도 유지관리비를 줄일 수 있고 따라서 군비를 대폭 줄일 수 있다”는 것이다. 그럴 경우 ‘테러와의 전쟁’ 구실로 국방비를 늘릴 필요는 없어진다. 1982년 레이건 행정부는 국방비를 17% 인상해 세계를 놀라게 했었다. 그러나 부시 행정부는 국방예산 증액 폭에서나 비율에서나 레이건 시절을 훌쩍 뛰어넘는다. 이로 인해 21세기 지구촌엔 때아닌 소모성 군비경쟁 바람이 불 가능성이 커졌다.