“매트릭스 조직 체제를 도입하면 리스크 관리를 한층 강화할 수 있다고 본다.”

10월 17일 정현진 우리금융지주 경영기획본부 전무는 전 직원을 상대로 보낸 이메일에서 매트릭스 조직 도입의 당위성을 주장하며, 그 근거로 리스크 관리를 들었다. 매트릭스 조직하에선 개별 회사뿐 아니라 비즈니스유닛(BU) 단위의 위험관리체계를 도입할 수 있다. 그는 “과거 부채담보부증권(CDO)과 신용부도스와프(CDS) 투자 손실 건처럼, 위험관리 실패로 영업 현장의 피땀 어린 성과가 사라지는 일이 줄어들 수 있을 것”이라고 기대했다.

정 전무의 얘기처럼 우리은행은 리스크 관리 실패로 막대한 손해를 본 뼈아픈 과거가 있다. 2004~2007년 황영기 우리금융지주 회장 겸 우리은행장 시절 파생상품인 CDO와 CDS에 15억8000만 달러를 투자했다. 하지만 2008년 글로벌 금융위기로 투자금의 90%에 해당하는 1조6200억 원을 손실 처리했다.

리스크 관리 은행 존폐 좌우

은행이 파생상품에 투자하는 것 자체가 잘못된 일은 아니다. 문제는 당시 우리은행이 파생상품에 투자하면서도 해당 상품의 구조와 내용에 대해 알지 못했다는 점이다. 당연히 리스크 관리를 제대로 할 수 없었다. CDO는 기초자산 가격이 하락하면 최하위 단계의 투자자부터 손실을 전액 떠안는 상품이고, CDS는 외국계 은행들이 모기지 채권에 대한 위험회피 차원에서 만든 상품이었다. 한마디로 우리은행이 외국계 투자은행의 ‘봉’ 노릇을 한 셈이다. 반면 당시 강정원 KB국민은행장은 CDO와 CDS 투자 요청을 받았을 때 “그 상품의 구조를 잘 모르기 때문에 안 된다”고 딱 잘라 거절해 대비가 됐다.

그동안 리스크 관리는 국내 은행에는 생소한 개념이었다. 1997년 말 외환위기 직후 리스크 관리의 중요성을 인식하긴 했지만, 그때뿐이었다. 하지만 2008년 글로벌 금융위기를 계기로 변화 조짐이 나타났다. 리스크 관리 실패로 은행이 망할 수도 있다는 점을 뼈저리게 인식한 시중은행들이 본격적으로 시스템을 구축하기 시작한 것.

우리은행은 ‘전사리스크 관리시스템(ER MS)’을 구축했다. 리스크 담당부서가 연체율 같은 주요 지표를 모니터링하며, 중요 정보를 신속하게 경영진에 제공해 의사결정을 돕도록 하는 시스템이다. KB국민은행은 리스크 관리위원회 산하에 리스크 관리협의회와 각각의 리스크 유형별 신용·시장·운영심의회를 뒀다.

하나은행 역시 종합리스크 관리시스템을 만들고, 시장리스크 관리를 위한 원화 및 외화 트레이딩 시스템을 도입했다. 신한은행은 2010년부터 올해 10월까지 리비아 혁명, 동일본 대지진, 미국 신용등급 강등 등의 사유로 총 10회 이상 리스크 관련 회의를 소집했다. 대내외 지표가 악화하기 전이라도 그 싹을 봤다 싶으면 분석을 시작한다.

특히 HSBC은행 서울지점의 리스크 관리시스템이 돋보인다. 최고리스크관리임원(CRO)이 위원장을 맡고 최고경영자(CEO), 최고재무책임자(CFO), 각 비즈니스 그룹 최고책임자, 최고운영책임자(CTSO), 준법감시인(Legal and Compliance) 등이 위원으로 참여하는 리스크 관리위원회를 구성했다. HSBC은행 관계자는 “CRO가 주관하는 월 1회 미팅을 통해 사업 과정에서 발생할 수 있는 모든 리스크를 모니터링하고, 이런 요인이 은행에 미칠 수 있는 영향을 평가해 적합한 조치를 내린다”고 말했다.

하지만 금융권에선 “은행이 리스크 관리에 관한 한 하드웨어는 있어도 소프트웨어가 없다”고 비판한다. 외형적인 리스크 관리시스템을 구축하는 데 급급하며, 실제로 리스크를 관리하는 데는 미흡하다는 지적이다. 리스크 관리의 핵심은 리스크 분산인데, 은행이 위험을 분산한 포트폴리오를 구축하기보다 단기적인 이해에 따라 외형 성장에 올인하는 일이 적지 않은 탓이다. 은행이 탐욕의 온상으로 지탄받으며, ‘비 올 때 가장 먼저 고객의 우산을 빼앗는다’는 오명을 얻은 것도 이 때문이다.

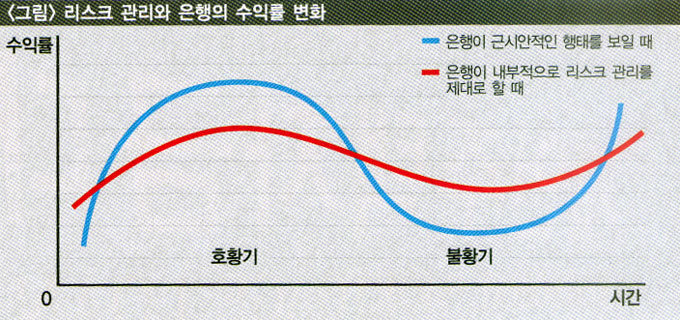

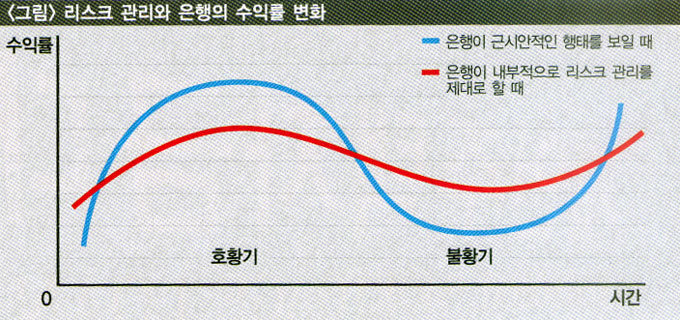

지금껏 은행은 경기 호황으로 유동성이 풍부해지면 대출을 급격히 늘리고, 불황에 접어들어 유동성이 부족해지면 대출 상환에 나서는 근시안적 행태를 보였다. 이는 은행 수익에도 부정적으로 작용해 은행의 수익률 곡선은 마치 쓰나미가 지나가는 것처럼 진폭이 요동쳤다(그림 참조).

통계모형에 책임 전가

통계모형에 책임 전가

금융전문가들은 “은행 내부적으로 리스크 관리를 제대로 한다면 이 진폭을 상당히 줄일 수 있다”고 말한다. 경기가 호황일 때 다가올 불황을 고려해 대출을 조절하고, 불황일 때 대출을 조금씩 늘려 호황이 올 때에 대비하면 평균적으로 안정적인 수익을 얻을 수 있다는 것. 이렇게 되면 서민이 어려울 때 은행이 대출을 줄이거나 회수하는 행위도 원천적으로 방지할 수 있다.

그러나 지금껏 은행이 근시안적투자를 한 데는 CEO의 이해가 크게 작용했다. 일반적으로 은행 CEO는 외형을 중시한다. 이 과정에서 리스크를 무시하기도 한다. 한 금융계 인사는 “정부가 인사권을 가진 우리은행의 경우 행장이 연임을 의식하다 보면 임기 내에 뭔가를 보여줘야 한다는 압박을 느끼게 되고, 이는 리스크를 고려하지 않은 외형 성장 드라이브로 연결될 수 있다”고 말했다.

이런 차원에서 CEO를 견제하고 리스크 관리에 집중하는 데 CRO의 구실이 중요하다. 그러나 국내 은행의 CRO는 CEO의 참모에 불과해 독립적인 목소리를 내지 못하는 경우가 많다. CEO는 인사권을 통해 CRO를 얼마든지 통제할 수 있다. 이는 CRO의 짧은 임기에서도 고스란히 드러난다. 한국금융연구원 이시연 박사는 “CRO의 독립성을 보장해 회사가 단기업적주의로 가는 것을 예방할 필요가 있다”고 말했다.

또한 은행의 리스크 관리 담당부서가 계량적인 모형에 지나치게 의존한다는 점도 국내 리스크 관리의 한계로 지적된다. 금융 선진국에선 통계모형이 의사 결정을 위한 참고자료에 불과하다. 그러나 국내 시중은행은 모형 결과를 관행적으로 따르기 일쑤다. 시중은행 리스크 관리 담당부서 한 관계자는 “모형을 따랐다고 하면 상부로부터 책임 추궁이 없다”고 말했다. 주관적 판단에 의한 실패의 부담으로 모든 책임을 모형에 미루는 셈이다.

시중은행이 리스크를 분석하려고 만든 수치 모형은 세계적인 수준으로 평가받지만, 100% 완벽한 것은 아니다. 실제 2000년 러시아 금융위기 당시 LTCM(롱텀캐피털매니지먼트)은 통계모형과 컴퓨터에만 의존하다 리스크 관리에 실패해 한때 금융시장을 혼란에 빠뜨렸다. 원대식 금감원 리스크검사팀장은 “모형이 사회 현실을 전부 반영하는 것은 아니다”라고 지적했다.

유럽발(發) 재정위기가 고조되자 은행들은 입을 모아 외형 성장보다 리스크 관리를 우선시하겠다고 밝혔다. 하지만 그 진정성을 의심케 하는 사례가 심심치 않게 벌어졌다. 일례로 정부가 가계 부채 안정화를 강조했음에도 최근 일부 은행이 소매금융을 강화하면서 은행 간 과당경쟁이 불거졌다. 이를 두고 금융권에선 한 금융지주 CEO가 외부에 실적을 과시하려고 영업 드라이브를 걸었다는 소문이 파다하다. 금융권 관계자는 “은행이 부실해질 때마다 정부가 혈세를 투입해 살리다 보니 그것을 믿고 은행이 리스크 관리보다 외형 성장을 중시하는 것 아니냐”고 비판했다.

10월 17일 정현진 우리금융지주 경영기획본부 전무는 전 직원을 상대로 보낸 이메일에서 매트릭스 조직 도입의 당위성을 주장하며, 그 근거로 리스크 관리를 들었다. 매트릭스 조직하에선 개별 회사뿐 아니라 비즈니스유닛(BU) 단위의 위험관리체계를 도입할 수 있다. 그는 “과거 부채담보부증권(CDO)과 신용부도스와프(CDS) 투자 손실 건처럼, 위험관리 실패로 영업 현장의 피땀 어린 성과가 사라지는 일이 줄어들 수 있을 것”이라고 기대했다.

정 전무의 얘기처럼 우리은행은 리스크 관리 실패로 막대한 손해를 본 뼈아픈 과거가 있다. 2004~2007년 황영기 우리금융지주 회장 겸 우리은행장 시절 파생상품인 CDO와 CDS에 15억8000만 달러를 투자했다. 하지만 2008년 글로벌 금융위기로 투자금의 90%에 해당하는 1조6200억 원을 손실 처리했다.

리스크 관리 은행 존폐 좌우

은행이 파생상품에 투자하는 것 자체가 잘못된 일은 아니다. 문제는 당시 우리은행이 파생상품에 투자하면서도 해당 상품의 구조와 내용에 대해 알지 못했다는 점이다. 당연히 리스크 관리를 제대로 할 수 없었다. CDO는 기초자산 가격이 하락하면 최하위 단계의 투자자부터 손실을 전액 떠안는 상품이고, CDS는 외국계 은행들이 모기지 채권에 대한 위험회피 차원에서 만든 상품이었다. 한마디로 우리은행이 외국계 투자은행의 ‘봉’ 노릇을 한 셈이다. 반면 당시 강정원 KB국민은행장은 CDO와 CDS 투자 요청을 받았을 때 “그 상품의 구조를 잘 모르기 때문에 안 된다”고 딱 잘라 거절해 대비가 됐다.

그동안 리스크 관리는 국내 은행에는 생소한 개념이었다. 1997년 말 외환위기 직후 리스크 관리의 중요성을 인식하긴 했지만, 그때뿐이었다. 하지만 2008년 글로벌 금융위기를 계기로 변화 조짐이 나타났다. 리스크 관리 실패로 은행이 망할 수도 있다는 점을 뼈저리게 인식한 시중은행들이 본격적으로 시스템을 구축하기 시작한 것.

우리은행은 ‘전사리스크 관리시스템(ER MS)’을 구축했다. 리스크 담당부서가 연체율 같은 주요 지표를 모니터링하며, 중요 정보를 신속하게 경영진에 제공해 의사결정을 돕도록 하는 시스템이다. KB국민은행은 리스크 관리위원회 산하에 리스크 관리협의회와 각각의 리스크 유형별 신용·시장·운영심의회를 뒀다.

하나은행 역시 종합리스크 관리시스템을 만들고, 시장리스크 관리를 위한 원화 및 외화 트레이딩 시스템을 도입했다. 신한은행은 2010년부터 올해 10월까지 리비아 혁명, 동일본 대지진, 미국 신용등급 강등 등의 사유로 총 10회 이상 리스크 관련 회의를 소집했다. 대내외 지표가 악화하기 전이라도 그 싹을 봤다 싶으면 분석을 시작한다.

특히 HSBC은행 서울지점의 리스크 관리시스템이 돋보인다. 최고리스크관리임원(CRO)이 위원장을 맡고 최고경영자(CEO), 최고재무책임자(CFO), 각 비즈니스 그룹 최고책임자, 최고운영책임자(CTSO), 준법감시인(Legal and Compliance) 등이 위원으로 참여하는 리스크 관리위원회를 구성했다. HSBC은행 관계자는 “CRO가 주관하는 월 1회 미팅을 통해 사업 과정에서 발생할 수 있는 모든 리스크를 모니터링하고, 이런 요인이 은행에 미칠 수 있는 영향을 평가해 적합한 조치를 내린다”고 말했다.

하지만 금융권에선 “은행이 리스크 관리에 관한 한 하드웨어는 있어도 소프트웨어가 없다”고 비판한다. 외형적인 리스크 관리시스템을 구축하는 데 급급하며, 실제로 리스크를 관리하는 데는 미흡하다는 지적이다. 리스크 관리의 핵심은 리스크 분산인데, 은행이 위험을 분산한 포트폴리오를 구축하기보다 단기적인 이해에 따라 외형 성장에 올인하는 일이 적지 않은 탓이다. 은행이 탐욕의 온상으로 지탄받으며, ‘비 올 때 가장 먼저 고객의 우산을 빼앗는다’는 오명을 얻은 것도 이 때문이다.

지금껏 은행은 경기 호황으로 유동성이 풍부해지면 대출을 급격히 늘리고, 불황에 접어들어 유동성이 부족해지면 대출 상환에 나서는 근시안적 행태를 보였다. 이는 은행 수익에도 부정적으로 작용해 은행의 수익률 곡선은 마치 쓰나미가 지나가는 것처럼 진폭이 요동쳤다(그림 참조).

금융전문가들은 “은행 내부적으로 리스크 관리를 제대로 한다면 이 진폭을 상당히 줄일 수 있다”고 말한다. 경기가 호황일 때 다가올 불황을 고려해 대출을 조절하고, 불황일 때 대출을 조금씩 늘려 호황이 올 때에 대비하면 평균적으로 안정적인 수익을 얻을 수 있다는 것. 이렇게 되면 서민이 어려울 때 은행이 대출을 줄이거나 회수하는 행위도 원천적으로 방지할 수 있다.

그러나 지금껏 은행이 근시안적투자를 한 데는 CEO의 이해가 크게 작용했다. 일반적으로 은행 CEO는 외형을 중시한다. 이 과정에서 리스크를 무시하기도 한다. 한 금융계 인사는 “정부가 인사권을 가진 우리은행의 경우 행장이 연임을 의식하다 보면 임기 내에 뭔가를 보여줘야 한다는 압박을 느끼게 되고, 이는 리스크를 고려하지 않은 외형 성장 드라이브로 연결될 수 있다”고 말했다.

이런 차원에서 CEO를 견제하고 리스크 관리에 집중하는 데 CRO의 구실이 중요하다. 그러나 국내 은행의 CRO는 CEO의 참모에 불과해 독립적인 목소리를 내지 못하는 경우가 많다. CEO는 인사권을 통해 CRO를 얼마든지 통제할 수 있다. 이는 CRO의 짧은 임기에서도 고스란히 드러난다. 한국금융연구원 이시연 박사는 “CRO의 독립성을 보장해 회사가 단기업적주의로 가는 것을 예방할 필요가 있다”고 말했다.

또한 은행의 리스크 관리 담당부서가 계량적인 모형에 지나치게 의존한다는 점도 국내 리스크 관리의 한계로 지적된다. 금융 선진국에선 통계모형이 의사 결정을 위한 참고자료에 불과하다. 그러나 국내 시중은행은 모형 결과를 관행적으로 따르기 일쑤다. 시중은행 리스크 관리 담당부서 한 관계자는 “모형을 따랐다고 하면 상부로부터 책임 추궁이 없다”고 말했다. 주관적 판단에 의한 실패의 부담으로 모든 책임을 모형에 미루는 셈이다.

시중은행이 리스크를 분석하려고 만든 수치 모형은 세계적인 수준으로 평가받지만, 100% 완벽한 것은 아니다. 실제 2000년 러시아 금융위기 당시 LTCM(롱텀캐피털매니지먼트)은 통계모형과 컴퓨터에만 의존하다 리스크 관리에 실패해 한때 금융시장을 혼란에 빠뜨렸다. 원대식 금감원 리스크검사팀장은 “모형이 사회 현실을 전부 반영하는 것은 아니다”라고 지적했다.

유럽발(發) 재정위기가 고조되자 은행들은 입을 모아 외형 성장보다 리스크 관리를 우선시하겠다고 밝혔다. 하지만 그 진정성을 의심케 하는 사례가 심심치 않게 벌어졌다. 일례로 정부가 가계 부채 안정화를 강조했음에도 최근 일부 은행이 소매금융을 강화하면서 은행 간 과당경쟁이 불거졌다. 이를 두고 금융권에선 한 금융지주 CEO가 외부에 실적을 과시하려고 영업 드라이브를 걸었다는 소문이 파다하다. 금융권 관계자는 “은행이 부실해질 때마다 정부가 혈세를 투입해 살리다 보니 그것을 믿고 은행이 리스크 관리보다 외형 성장을 중시하는 것 아니냐”고 비판했다.

9월 15일 오전 서울 한국은행 본관에서 열린 금융협의회에 김중수 한국은행 총재(왼쪽에서 네 번째)와 시중은행장들이 참석했다.

![[영상] “달러 투자는 가격 예측 빗나가도 이득… <br>달러 보유하는 것만으로도 방어 효과”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/699bae1b11add2738e25.jpg)

![[영상] AI 반려로봇 88만 원… <br>마트에서 스마트폰 사듯 로봇 쇼핑한다](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/8e/b9/cf/698eb9cf1c04a0a0a0a.jpg)