로마에서 열린 드래그 퀸 패션쇼(왼쪽)와 밀라노 패션쇼에 등장한 매니시 룩.

영화 ‘말아톤’의 주인공인 배우 조승우가 출연하는 공연은 일찌감치 매진되어 매우 아쉬웠지만 우리의 가장 큰 관심은 헤드윅의 ‘크로스 드레싱(cross-dressing)’이었다.

남자를 의미하는 그리스어 ‘앤드로(andro)’와 여자라는 뜻의 ‘진(gyn)’이 합쳐져서 만들어진 ‘앤드로지니(androgyny)’에서 유래한 앤드로지너스 룩은 패션에서 두 성의 특성이 공존하는 것을 말한다. 반면 젠더리스 룩(genderless look)은 성적 특성이 완전히 배제된 의복을 뜻한다. 이와는 달리 일반적으로 남성 복장, 여성 복장이라고 인정받아온 옷을 반대의 성이 착용하는 경우가 있는데 이를 ‘크로스 드레싱’ 또는 트랜스베스티즘(transvestism), 즉 ‘이성 복식 착용’이라고 한다.

역사적으로 이성 복식 착용이 용인되는 상황은 주로 무대 공연이었다. 중국의 전통 오페라인 경극, 일본의 가부키, 우리나라의 악극 등에서 보듯 사회적으로 여성이 무대에 서는 것이 허락되지 않았던 시기에 서구에서도 여장을 한 남자배우가 여자보다 더 아름답고 교태 어린 몸짓과 목소리로 뭇 남성을 설레게 했다.

그러나 20세기 후반에 접어들면서 사회 여러 분야에서 성별 간의 격차가 점차 줄어들고, 특히 포스트모더니즘적 사고가 성적 경계를 무너뜨리는 데 지대한 공헌을 하면서 크로스 드레싱에서도 열린 패션의 개념이 도입된다.

영국의 문화사회학자이자 패션연구가인 엘리자베스 윌슨이 “패션은 한 문화의 지배적 가치를 표현하면서도 반대 담론이나 저항의 방식에 개방되어 있기 때문에, 패션의 근본적인 목적은 성·인종·나이 등의 선입관으로부터의 이탈을 포함하는 확장과 다양화다”라고 말한 것은 바로 이런 맥락을 설명한다.

1960년대와 70년대에 장 폴 고티에, 레이 카와쿠보, 요지 야마모토 등이 양성적인 느낌의 앤드로지너스 룩을 선보이기 시작하다가 80년대에는 고티에가 레이스·실크 등 매우 여성적인 소재를 남성복에 사용하고, 남성 스커트를 발표하여 큰 반향을 불러일으켰다.

은밀한 곳에서 여성의 옷을 입음으로써 성적 만족을 얻는 페티시즘은 이전에도 존재해왔지만 그러한 비밀스런 행위를 공적 장소로 끌어냈다는 점과, ‘어떻게 우위에 있는 남성이 열등한 여성의 옷을 입을 수 있는가’ 하는 심리적 저항 등에서 분개한 것이리라. 그러나 그것이 시대의 추세였으니 어쩔 도리가 없다.

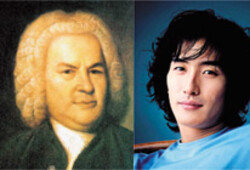

뮤지컬 ‘헤드윅’에 출연한 조승우.

어쩌면 이러한 경향은 모든 구속적인 규범을 전복하고 새로운 창조의 지평을 탐험할 수 있는 자유와 해방감을, 패션을 통해 즐기려는 시도가 아닐까.

80년대 말 미국 로스앤젤레스(LA)의 한 대학에서 열린 졸업식 날, 패션디자인을 전공한 한 청년이 졸업 가운 아래 스커트를 입고 스타킹과 하이힐을 신은 차림으로 단상으로 올라가던 모습을 잊지 못한다. 졸업생들과 교수, 하객들이 참석하는 공식 석상에 스커트를 입고 나옴으로써 자신의 성 정체성을 드러낸 그의 마음을, 2005년 여기 우리나라에서 ‘헤드윅’을 보며 다시 헤아려보았다.

![[영상] 새벽 5시 평택 삼성전자 반도체 공장, 헬멧 쓴 출근 근로자 8열 종대로 500m](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/b1/2f/08/69b12f0800eaa0a0a0a.jpg)