지금은 없어진 한강의 마포 갯나루터에서 그 시절을 잊지 못해 ‘마포나룻터’라는 양곱창구이집을 경영하는 박은숙씨(54, 02-703-8688)의 글이다. 그녀는 밤섬 출신으로 밤섬이 그리워 고향 언저리에서 한강을 건너다보며 흔적도 없이 사라진 마포 갯나루에 살고 있다. 마포 서강초등학교 17회 졸업생으로 1968년 한 해 전에 떠나와 지금껏 이곳에 살고 있다. 당시 밤섬은 4만7000평에 62가구가 거주한 벌족한 동네였다. 수양버들 그늘이 아늑하고 겨울엔 얼음썰매를 타고 청둥오리 떼를 쫓으며 살았다. 맛기행이니 음식 이야기를 해야 하는데도 박씨는 줄곧 밤섬 타령이다.

‘양’이란 양고기가 아니라 소의 양(月羊)으로 첫째, 둘째의 위(胃)를 말한다. 둘째 위는 벌집 모양으로 생겨 ‘벌집양’이라 부르기도 한다. 그리고 셋째 위는 ‘처녑’이라고 한다. ‘고려사’ 기록에는 ‘마계량(馬季良)이 소의 양을 즐겨 구워 먹었다’고 되어 있다. 한국인의 맛에 대한 명칭으로는 단연 쇠고기가 으뜸인데 그 부위 명칭만도 140여 개를 상회한다. 이에 비해 아프리카 보디 족이 45개 정도, 영국이 고작 25개 부위 정도다. 넷째 위(실제로는 위가 아님)는 ‘막창’이라 재미가 없다.

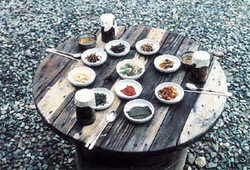

‘마포나룻터’의 양구이는 숯불에 살짝 구워 특별한 소스에 찍어먹는 맛이 혀에 감칠맛 나게 앵긴다. 소스는 파인애플과 사과를 배합하여 특별히 개발한 ‘노하우’란다. 그녀는 특히 양고기는 퇴원 후 보양음식으로 콜레스테롤이 적다고 덧붙인다. 한우의 양(위)이라 해봐야 마리당 겨우 150kg 정도. 물량을 따오기란 ‘전쟁’이라고 그녀는 표현한다.

양구이를 들고 마포 강둑에 나가본다. 멀리 밤섬이 떠 있다. “한강 빙어는 내 것이다”고 소리친 미수 허목(許穆) 대감의 식담과 더불어 한강에 ‘황복’이 오를 날을 손꼽아 기다린다.

여름에는 거룻배를 타고 강 건너 학교에 다녔고, 홍수가 나면 미군 헬리콥터가 우유와 밀가루까지 공수했으며, 샘물이 나지 않아 통학길 뱃전에서 물을 쥐어 마셨다는 박은숙씨. 송사리떼, 모래무지떼가 20m 수심에서 노는 것이 좋았더라는 박은숙씨. 나루터 위쪽에 위치한 여의도까지 썰물 때는 걸어갔고 땅콩밭을 지키며 감자꽃을 꺾어 머리에 꽂고, 먹때왈(딸기) 물을 입술에 함뿍 적셨더라는 박은숙씨. 오늘도 마포 갯나루를 지키며 사는 그녀는 ‘철새 모이주기’모임을 이끌기도 하는 의식 있는 여인이기도 하다.

새우젓 독이 줄줄이 줄을 서고 황포돛대가 바람을 타던 시절, 멀리 강원도의 정선 골짜기에서 띄운 뗏목이 남한강을 굽이쳐 온 뗏목꾼들의 아라리도 없는 마포 갯나루, 지금 한강은 어떻게 변하였는가.