- 3층의 아시아관은 따로 하루 시간을 내서 꼼꼼히 볼 만한 가치가 있다. 옛 국립중앙박물관의 공간이 협소해 거의 전시되지 못했던 ‘오타니 컬렉션’이 있다. 화려하고 이국적인 중앙아시아의 유물도 훌륭하고, 일본 탐험가의 수집품이 우리나라에 머물게 된 사연도 재미있다. 아시아 문화권에서 한, 중, 일 문화의 특성과 흐름을 파악하는 데 매우 유용한 공간이다.

- 2층의 기증관은 다양한 유물 감상뿐 아니라 개인 컬렉션을 이해하는 데도 도움이 된다.

중국에서 만들어진 청자 어룡식 화병이다. 전체적으로 문양이 없어서 깔끔해 보이고 정돈된 모양을 갖추고 있다. 두껍게 유약을 발라 구워서 아름다운 비취색을 띠는데 이는 모두 중국 도자기의 특징이다. 화병에 달린 귀는 물고기 모양이기는 하지만 얼굴이 용을 닮았다고 하여 어룡이라 부른다. 비늘과 지느러미 등을 세밀하게 표현했는데 우리나라 고려청자에도 어룡형 주전자가 있어서 그 미감의 차이를 비교해 볼 수 있다.

88. 백자 쌍엽문접시 중국, 아시아관 신안해저문화재실

89. 곡식 담는 청동그릇-궤 중국, 아시아관, 중국실

중국 당나라에서 만든 당 삼채마다. 삼채는 세 가지 색만을 썼다기보다 녹색, 황색, 백색, 적색, 갈색 등 다양한 물감을 칠해 산화시켜 구운 도자기를 말한다. 삼채는 한대 이후 납이 들어간 유약을 기본으로 점점 발전하게 되는데 생활용기뿐 아니라 왕실 무덤의 부장품으로도 쓰였다. 자기는 고온에서 굽고 유약을 발라 다시 굽는 과정을 거치는데 미세한 온도 변화에도 색이 달라지기 때문에 고도의 기술이 요구된다. 당 삼채마는 군청색이 특히 맑고 아름답게 표현된 수작으로 꼽힌다.

중앙아시아에서 제작된 천부흉상이다. 마치 중앙아시아의 여인을 실제로 보는 듯하다. 둥글고 긴 눈썹이 콧날까지 연결된 얼굴은 새침하지만, 미소에서는 여유가 느껴지고 불상의 미소처럼 보인다. 천부흉상 곳곳에는 색칠한 흔적이 있다. 얼굴과 몸통에는 하얀 칠이 남아 있고, 가슴에 새긴 문양 안에는 녹색이, 머릿결 안쪽에는 검은색의 칠이 남아 있다.

중앙아시아 투르판 아스타나 묘실 천장에 부착되었던 복희와 여와의 그림이다. 신화에 의하면 하늘을 열고 세상을 만든 천지창조의 신 복희와 여와는 땅을 다스리는 신 고비의 아들과 딸이다. 하반신은 뱀으로 표현되는데 오른쪽의 수염이 난 신이 복희이고, 왼쪽의 발그스레한 볼과 입술을 가진 여인이 여와다. 복희가 든 자와 여와가 든 컴퍼스는 그들의 창조 업적을 상징한다. 천에 그려져 묘실의 천장에 붙여놓았던 것이라 못 자국인 듯 구멍이 남아 있다.

93. 허리띠 버클-금제교구(金製金交具) 낙랑유적출토품, 아시아관, 국보 제89호

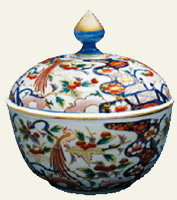

일본의 에도시대에 만들어진 이마리 도자기다. 에도시대는 우리나라의 조선 후기에 해당되는 시기로, 일본은 임진왜란 당시 우리나라에서 도공들을 데려가 도자기술을 크게 발전시킨다. 이마리 도자기는 일본의 규슈 지역의 이마리 항구에서 수출되었다고 하여 붙여진 이름이다. 코발트로 그림을 그려 장식하거나 유약 밑에 그림을 그리는 등 다양한 방식을 응용하여 화려한 도자기를 만들었다. 소메스케, 이로에 도자기가 대표적인 예이며 해외 수출 이후 유럽에서 큰 인기를 끌었다.

95. 혼수 칠기 세트 일본, 아시아관, 일본실

인도 힌두교의 신, 가네샤 신상이다. 사람 몸에 코끼리 얼굴, 네 개나 되는 손 등 특이한 외모를 지녔다. 가네샤는 힌두교의 삼신 중 하나인 시바와 그의 부인 파르바티 사이에서 태어난 아들이다. 전설에 의하면 어머니의 뜻을 지키려다 아버지의 뜻을 어기게 되어 목을 베이는 참수를 당했다. 아들의 강직함을 안타깝게 여긴 시바는 그의 죽은 몸에 생명을 불어넣었는데 없어진 아들의 머리 대신 지나가던 코끼리 머리를 떼어 붙였다고 한다. 가네샤는 지혜와 배움, 행복을 관장하는 신으로 알려져 있어 오늘날에도 사업의 시작과 번창을 기원할 때 찾는 신상이다.

16세기 미얀마의 건칠 불두다. 불교국가인 미얀마에는 불상조형이 성행해서 불상이 다양한 조형 기법으로 제작되었다. 이 불두는 건칠 기법으로 제작된 것으로 통통하고 둥근 얼굴은 미얀마 북부의 특색을 잘 나타내고 있다. 건칠 기법은 나무나 흙으로 골격을 만들고 그 위에 종이나 천을 씌운 뒤 반복적으로 칠을 입혀 불상을 만드는 방법이다. 건칠 불상은 석상이나 금속류의 상에 비해 가벼워서 불상의 순행 시 많이 만들어졌다.

조선시대 여성들이 머리를 꾸밀 때 사용한 장식용 머리꽂이다. 단순한 꽃 모양이 아닌 입체적으로 보이도록 제작된 이 머리꽂이는 화려한 금세공술도 돋보이지만 떨잠처럼 머리가 움직일 때마다 조금씩 흔들리는 장식 효과를 의도한 것이 독특하다. 지금은 꽂이 부분이 사라지고 꾸미개만 남아 있지만 칠보 무늬, 박쥐 무늬, 꽃, 잎사귀 무늬를 금 알갱이와 얇은 금실로 붙여 만드는 정교한 세공 방법으로 만들어져 나무랄 데 없는 분위기를 연출한다.

건물 지붕에 매달았던 도깨비 얼굴무늬 기와다. 옛사람들은 도깨비 얼굴이 그려진 기와가 잡귀를 쫓는다고 생각해서 지붕 위 잘 보이는 곳에 세워두었다. 부릅뜬 눈과 들창코, 옆으로 찢어진 입, 날카로운 뿔이 금방이라도 터질 듯 재미있게 표현되어 있다. 이 유물은 일본인 이우치 이사오가 한국 기와의 매력에 빠져 평생토록 수집한 결과로 만나게 되었다. 기와를 찾아 한국을 70차례도 넘게 방문할 정도였다고 한다.

지붕에 얹는 기와는 부위마다 다른 모양을 띠고 있다. 이 둥근 모양의 수막새도 그중 하나인데 섬세한 표현과 안정감에서 하나의 완성된 작품처럼 통일감이 나타나 있다. 중앙의 보살은 다소 두드러진 모습이지만 꽃무늬, 둥그런 테두리와 적절히 조화를 이룬다. 우리나라 기와에는 연꽃무늬, 새무늬, 덩굴무늬 등 여러 가지 무늬가 나타나지만 보살무늬로 장식된 예는 드물다. 이는 석굴암이 조성된 불교문화의 전성기에 만들어진 것임을 알 수 있다.