한국 명목세율은 미국과 비교해 그닥 낮지 않지만, 여러 공제 때문에 실효세율은 다른 경제협력개발기구(OECD) 회원국보다 크게 낮다. 고소득자뿐 아니라 중산층도 실효세율이 낮다. 연봉 5000만 원인 노동자가 내는 평균 세금은 전체 소득의 3%를 넘지 않는다. 심지어 연봉 8000만 원인 노동자의 실효세율도 5%를 조금 넘을 뿐이다. 이 때문에 한국이 복지국가로 이행하려면 고소득자와 중산층이 모두 세금을 더 내는 ‘보편적 증세’가 꼭 필요하다.

그럼 보편적 증세만 필요하고 고소득에 대한 높은 ‘최고세율’은 필요 없을까. 그렇지 않다. 복지국가인 스웨덴의 최고세율은 56.9%이고 덴마크는 55.6%, 핀란드는 49.1%이다. 이웃나라 일본도 50%가 넘는다. 모든 복지국가의 최고세율이 우리나라보다 10%p 정도 높다. 미국만 우리와 비슷하게 39.6%이다.

세율이 99.25%?

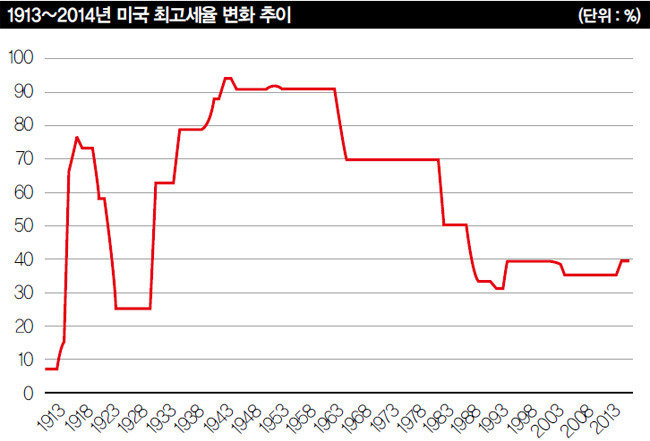

‘21세기 자본’의 저자 토마 피케티는 소득 불평등을 낮추고자 최고세율을 70% 이상으로 올릴 것을 주장한다. 하지만 이 주장은 언뜻 듣기에 논리적 결함이 있다. 최근의 소득 불평등 증가는 세전 시장소득의 불평등 증가에서 초래된다. 상식적으로 생각하기에 높은 최고세율은 세후 소득 불평등을 낮출 뿐 세전 소득 불평등을 낮출 순 없다. 불평등의 주된 이유은 재분배가 아니라 시장에서 일어나는 일차적 분배 때문인데, 재분배 문제에만 천착해서는 문제를 해결하는 데 한계가 있다. 문제의 근원을 그대로 둔 채 임시방편으로 세금만 올린다는 비판이 나올 만하다. 하지만 최고세율 인상을 주장하는 학자들은 최고세율 인상이 세전 소득의 불평등까지도 낮출 수 있다고 말한다. 이런 일은 어떻게 가능할까.먼저 1913년부터 2014년까지 미국의 최고세율 변화를 살펴보자(그래프 참조). 1913년에는 7%에 불과했으나, 제1차 세계대전이 발발하면서 최고세율은 1917년 15%에서 67%로, 이듬해 77%로 급격히 올랐다. 전쟁이 끝난 후 25%로 다시 낮아진 최고세율은 대공황이 발발하면서 63%로 올랐고 이어 79%까지 뛴다. 제2차 세계대전 중인 44년에는 94%에 이르렀다. 전쟁이 끝난 뒤에도 최고세율은 크게 내리지 않았다. 70년대에도 최고세율은 70%에 머물렀다.

인류 역사상 가장 높았던 최고세율은 영국에서 기록한 99.25%이다. 그 후 영국은 1950년대와 60년대를 거치는 동안 90% 정도의 최고세율을 유지했다. 잘 알려지지 않았지만 한국도 예외가 아니었다. 고도성장을 구가하던 70년대 후반 한국 근로소득세의 최고세율은 70%에 달했다. 90년대 초반까지만 해도 최고세율은 50%였다. 최고세율이 지금처럼 40% 아래로 떨어진 건 21세기 들어서다. 인과관계를 따지기는 어렵지만, 한국과 미국 모두 최고세율이 높았던 시기와 경제성장률이 높았던 시기가 일치한다.

물론 이렇듯 최고세율의 단순 비율만 갖고 따지는 데는 맹점이 있다. 얼마나 높은 소득을 올려야 최고세율이 적용되는지 나타내지 못하기 때문이다. 한국에서는 38%의 최고세율을 3억 원 이상 소득에 적용하다 최근 들어 1억5000만 원으로 하향 조정했다. 최고세율에는 변함이 없지만 적용 대상이 확대됐기에 고소득층에 대한 사실상의 증세가 이뤄졌다.

미국 역사상 가장 높았던 94%의 최고세율이 적용된 1944년의 명목 과세구간은 연소득 20만 달러 이상이었다. 현 가치로 환산하면 연 260만 달러를 넘는 소득분에 대해서만 94%라는 세율을 적용했다는 이야기다. 한화로 바꾸면 연 31억 원 이상에 해당한다. 더욱이 94% 최고세율은 제2차 세계대전이라는 특수 상황의 산물이었으므로 그 의미를 단순 비교하는 건 유익하지 않을 수도 있다.

사회적 합의를 만들어내는 힘

그 대신 최고세율이 70%였던 1970년대를 보자. 위에서 언급했듯 박정희 대통령 시절 우리나라도 70%라는 최고세율을 적용했다. 70년대 중반 미국에서 70% 세율이 적용된 소득구간은 연 20만 달러로, 현 가치로 따져 연 10억 원이 넘는 소득분에만 이 비율이 적용됐다. 이렇듯 당시 최고세율은 아주 높은 소득에만 적용됐으므로 이 정도 소득을 올린 납세자의 비율 역시 극소수에 불과했다. 60년대 전체 납세자의 0.0001% 이하가 최고세율을 적용받았다. 이들이 납부한 총 세금도 전체 세수의 0.1% 미만으로 미미한 수준이었다.그렇다면 높은 수준의 최고세율이 어떻게 세전 소득 불평등을 줄일 수 있는 것일까. 아이러니하지만 최고세율이 높았을 때 이 세율을 적용받는 고소득층의 수가 적었다는 데 비밀이 숨어 있다. 개인 소득은 그가 시장에 얼마나 기여했는가라는 경제적 논리에 의해서만 결정되지 않는다. 정치적 논리가 개입하는 것이다. 여기서 정치적 논리란 대통령이나 국회의원 등의 권력을 의미하는 게 아니라, 시장행위자 사이 역학관계를 의미한다. 예를 들어 노동조합이 강하면 임금 협상에서 노동자의 요구가 상대적으로 더 관철된다. 높은 최고세율은 고소득자에게 더 많은 사회적 책임을 부과하겠다는 공동체의 합의나 압력에 의해 작용한다.

그러한 사회적 압력의 결과로, 또한 부분적으로는 고소득층의 자발적 선택의 결과로 최고세율이 높을 경우 고소득층은 그렇게 많은 소득을 추구하지 않는다. 31억 원이 넘는 소득분의 91%를 세금으로 내야 한다면 이처럼 높은 연봉을 받으려고 사회적 비난을 무릅쓰고 노력할 동인이 떨어진다. 그 결과 세전 불평등이 감소한다.

정리해보자. 높은 최고세율은 소득 불평등의 확대를 사전에 막는 효과가 있다. 이 사전 예방 효과가 높은 최고세율을 통해 징수하는 세금의 직접 효과보다 더 크다. 복지국가를 이루기 위해서는 보편적 증세와 더불어 불평등을 줄이기 위한 최고세율 인상이 반드시 필요한 이유다.