어릴 때는 곧잘 엄마를 따라 장을 보러 나섰다. 엄마는 품목에 따라 슈퍼마켓과 재래시장을 구분해 장을 보곤 했다. 나는 주로 재래시장 가는 날에 따라나섰는데, 무거운 짐을 들긴 해도 간식이라는 콩고물이 떨어졌기 때문이다. 엄마는 “시장 와서 입 안 다시고 가면 딸이 시집가서 고생한다”며 장 보는 와중에 늘 떡이나 국수 등을 사 먹곤 했다. 생경한 먹을거리가 풍성한 재래시장은 어린 나에게 별식의 판타지를 맛볼 수 있는 유토피아였다. 요즘 재래시장에는 지붕이 생겨 눈, 비, 추위 같은 날씨의 변덕으로부터 자유로워졌다. 그 대신 기분 좋은 햇살, 부드러운 바람을 맛볼 일도 줄었다. 그래도 재래시장은 어슬렁어슬렁, 두리번두리번 기웃거리는 재미와 군것질거리의 묘미가 여전하다.

강원 정선 오일장은 전국적으로 이름난 큰 장이다. 매달 끝자리가 2·7일인 날에 열리는데 시장 내 먹을거리 골목은 늘 영업 중이다. 정선 재래시장에는 명물로 불리는 몇 가지 음식이 있다. 올챙이국수, 콧등치기국수, 메밀전병 등이다. 강원도 척박한 환경에서 사는 사람들이 쌀 대신 먹었던 옥수수와 메밀이 이제는 반갑고 신기한 별미로 자리 잡은 것이다.

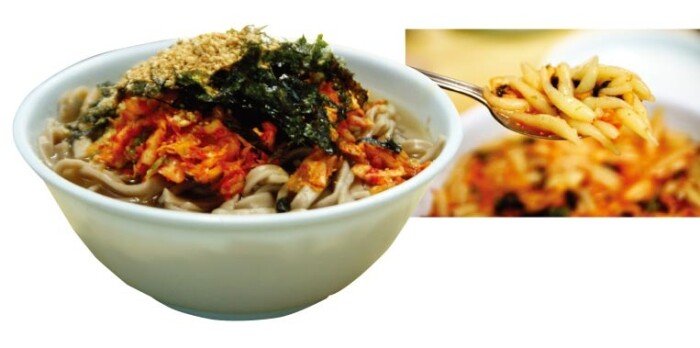

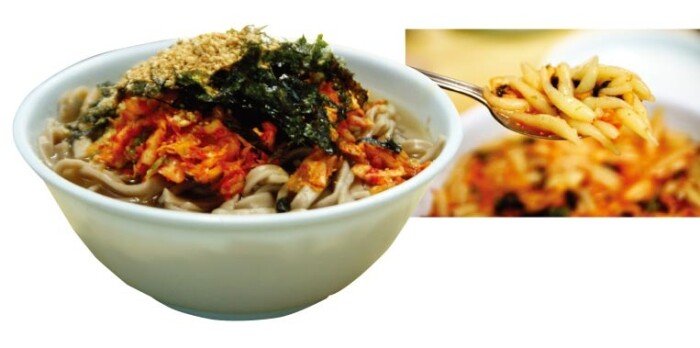

올챙이국수는 귀여운 노란색에 오동통한 배를 가진 짧은 국수로, 모양이 올챙이를 닮아 붙은 이름이다. 맛을 보면 국수라기보다 묵 같은 식감이라 정선에서는 ‘올창묵’이라 부른다. 옥수수 알갱이를 일일이 발라 말린 다음 물에 불리거나 삶는다. 이것을 곱게 갈아 일정 시간 가라앉혀 윗물은 버리고 앙금만 사용해 묵을 쑨다. 중불에서 뭉근하게 끓이면서 쉼 없이 저어 쑨 묵을 국수 모양 체에 내려 바로 찬물에 담근다. 쉬지 않고 만들어도 족히 5시간은 걸리는 고된 작업이다. 찬물에 담가둔 올챙이국수를 한 그릇 가득 건져 양념간장이나 잘게 썬 김치, 김, 깨소금 등을 얹어 훌훌 섞어 먹는다. 국수지만 숟가락으로 뜨지 않으면 한입 가득 먹기가 쉽지 않다. 도토리묵보다 훨씬 부드러워 입안에 들어가면 스르르 풀려버린다. 한 사발을 먹어도 돌아서면 배가 가뿐하다.

콧등치기국수는 후루룩 먹다 보면 국수 가닥이 콧등을 치기 일쑤라 붙은 이름이다. 메밀가루로 반죽한 국수가 굵직하지만 탄력이 거의 없어 먹을 때 툭툭 끊어져 이리저리 튀면서 진짜로 콧등을 친다. 멸치로 우린 국물에 집집마다 다른 양념이나 김치, 김, 깨소금 등을 국수에 얹어 간을 해 먹는다.

메밀전병 종류는 국수에 비하면 훨씬 버라이어티하다. 메밀가루를 묽게 반죽해 번철에 얇게 지져 소를 넣고 돌돌 말아 익혀 먹는다. 지져 먹는 떡, 즉 유전병에 속하며 주로 총떡으로 불린다. 제주 빙떡과도 비슷하다. 제주에서는 채 썰어 데친 무를 넣지만 강원도에서는 절인 채소, 김치, 오징어, 돼지고기 등을 넣는다. 하지만 만드는 사람 수만큼 소의 맛과 재료도 다양하다고 보면 된다. 전병과 함께 수수 반죽을 얇게 부쳐 단팥소를 넣은 부꾸미를 곁다리로 파는 곳도 많다. 개인적으로 가장 좋아하는 것은 심플한 메밀부침이다. 잘 달군 번철에 배춧잎, 실파 몇 개를 가지런히 올리고 그 위에 메밀반죽을 얇게 부어 익힌 것이다. 군더더기라고는 없는 구수한 맛과 향, 부드러운 식감이 정감 있고 푸근해 마음까지 따뜻한 기운으로 가득 찬다.

강원 정선 오일장은 전국적으로 이름난 큰 장이다. 매달 끝자리가 2·7일인 날에 열리는데 시장 내 먹을거리 골목은 늘 영업 중이다. 정선 재래시장에는 명물로 불리는 몇 가지 음식이 있다. 올챙이국수, 콧등치기국수, 메밀전병 등이다. 강원도 척박한 환경에서 사는 사람들이 쌀 대신 먹었던 옥수수와 메밀이 이제는 반갑고 신기한 별미로 자리 잡은 것이다.

올챙이국수는 귀여운 노란색에 오동통한 배를 가진 짧은 국수로, 모양이 올챙이를 닮아 붙은 이름이다. 맛을 보면 국수라기보다 묵 같은 식감이라 정선에서는 ‘올창묵’이라 부른다. 옥수수 알갱이를 일일이 발라 말린 다음 물에 불리거나 삶는다. 이것을 곱게 갈아 일정 시간 가라앉혀 윗물은 버리고 앙금만 사용해 묵을 쑨다. 중불에서 뭉근하게 끓이면서 쉼 없이 저어 쑨 묵을 국수 모양 체에 내려 바로 찬물에 담근다. 쉬지 않고 만들어도 족히 5시간은 걸리는 고된 작업이다. 찬물에 담가둔 올챙이국수를 한 그릇 가득 건져 양념간장이나 잘게 썬 김치, 김, 깨소금 등을 얹어 훌훌 섞어 먹는다. 국수지만 숟가락으로 뜨지 않으면 한입 가득 먹기가 쉽지 않다. 도토리묵보다 훨씬 부드러워 입안에 들어가면 스르르 풀려버린다. 한 사발을 먹어도 돌아서면 배가 가뿐하다.

콧등치기국수는 후루룩 먹다 보면 국수 가닥이 콧등을 치기 일쑤라 붙은 이름이다. 메밀가루로 반죽한 국수가 굵직하지만 탄력이 거의 없어 먹을 때 툭툭 끊어져 이리저리 튀면서 진짜로 콧등을 친다. 멸치로 우린 국물에 집집마다 다른 양념이나 김치, 김, 깨소금 등을 국수에 얹어 간을 해 먹는다.

메밀전병 종류는 국수에 비하면 훨씬 버라이어티하다. 메밀가루를 묽게 반죽해 번철에 얇게 지져 소를 넣고 돌돌 말아 익혀 먹는다. 지져 먹는 떡, 즉 유전병에 속하며 주로 총떡으로 불린다. 제주 빙떡과도 비슷하다. 제주에서는 채 썰어 데친 무를 넣지만 강원도에서는 절인 채소, 김치, 오징어, 돼지고기 등을 넣는다. 하지만 만드는 사람 수만큼 소의 맛과 재료도 다양하다고 보면 된다. 전병과 함께 수수 반죽을 얇게 부쳐 단팥소를 넣은 부꾸미를 곁다리로 파는 곳도 많다. 개인적으로 가장 좋아하는 것은 심플한 메밀부침이다. 잘 달군 번철에 배춧잎, 실파 몇 개를 가지런히 올리고 그 위에 메밀반죽을 얇게 부어 익힌 것이다. 군더더기라고는 없는 구수한 맛과 향, 부드러운 식감이 정감 있고 푸근해 마음까지 따뜻한 기운으로 가득 찬다.

![[영상] “내년 서울 집값 우상향… <br>세금 중과 카드 나와도 하락 없다”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a8/ac/6948a8ac1ee8a0a0a0a.png)

![[영상] “우리 인구의 20% 차지하는 70년대생, <br>은퇴 준비 발등의 불”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/6949de1604b5d2738e25.jpg)