한미갤러리의 개관 기념전으로 열리고 있는 사진작가 주명덕의 작품전 ‘1968년, 인천 차이나타운’은 부초 같은 이방인들의 삶을 담고 있다. 전시에 등장한 작품 33점은 작가가 34년 전인 1968년에 촬영한 사진들이다. 지금은 몇 군데의 중국음식점으로 간신히 명맥을 잇고 있다는 인천시 중구 선린동의 차이나타운. 오정희가 소설 ‘중국인 거리’에서 ‘겨우내 북풍이 실어 나르는 탄가루로 그늘지고, 거무죽죽한 공기 속에 해는 낮달처럼 희미하게 걸려 있었다’고 묘사했던 그 거리다.

전후의 궁핍함 연민의 정 물씬

‘1968년, 인천 차이나타운’에는 어린이와 노인이 유난히 많이 등장한다. 얼굴 윤곽에 중국인의 느낌이 이미 뚜렷하게 드러나는 아이들은 나이보다 훨씬 더 조숙한 표정을 짓고 있다. 한 세대 전에 이 사진에 찍혔던 아이들은 지금 어디서 무얼 하고 있을까. 그들은 인천 차이나타운이 몰락한 후에도 여전히 한국에 머물러 있을까.

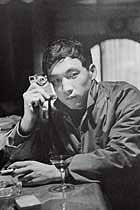

‘1968년, 인천 차이나타운’을 찍을 당시 주명덕은 신예에서 중견으로 막 발돋움하던 사진작가였다. 일간지의 사진기자로 출발한 작가는 1964년 서울에서 열린 첫번째 개인전 ‘홀트씨 고아원’을 통해 문화계에 등장했다. ‘홀트씨 고아원’은 혼혈 고아들을 주제로 삼은 전시였다. 유난히 하얗거나 검은 피부에 곱슬머리의 아이들. 다리가 없는, 혹은 맨발의 남루한 아이들을 담은 사진으로 그는 다큐멘터리 사진이 무엇인지를 한국에 알렸다. 그가 사진에 담아낸 현실은 슬프고도 우울했으며 전후의 궁핍함으로 가득했다.

주명덕은 1968년 당시 차이나타운에 대한 사진을 잡지에 게재하면서 이와 같은 짤막한 서문을 썼다.

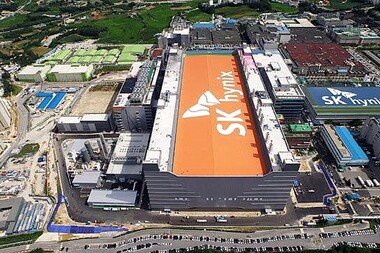

“인천의 서쪽 끝, 부두를 굽어보는 언덕의 ‘차이나타운’은 이국적인 페이소스가 감돈다. 개항 이래로 화교들이 이곳에 모여들어 제1차 세계대전이 끝날 무렵에는 지금 보는 중국인촌으로 완성되었다. 한국전쟁이 터지고 홍콩과의 교역 중심이 부산으로 옮겨가면서 쇠퇴일로, 이제는 거의 ‘고스트타운’이 돼버렸다. 타일로 새로 단장한 집도 있으나 이국에서 영고(榮枯)를 겪는 소수민족의 무상한 운명이 돌뿌리 하나에까지 스며 있다.”

주명덕의 사진에는 희망의 빛이 별로 보이지 않는다. 사진 속에 담긴 삶의 모습은 냉정하고도 엄숙하다. 그 냉정함 속에서 스쳐 지나가는 연민의 시선을 읽었다면, 그것은 나만의 착각일까(7월17일까지. 문의: 02-418-1315).