자연이 거룩한 것은, 거대한 국면에서 우리 인간의 삶이 유지될 수 있도록 거의 무한대로 영양을 공급해주는 데 있지만, 더러는 이런 장관을 몸소 보여줌으로써 우리가 얼마나 작은 존재인지를 다시금 성찰하게 해준다는 것이다.

어디 눈뿐인가. 봄에는 꽃이 만발한다. 흐드러진 벚꽃을 스무 번이나 서른 번쯤 보고 나면, 그것을 본 사람들은 모두 벚꽃처럼 이 세상을 떠나게 될지 모르지만 그 순간에 그런 생각은 전혀 들지 않는다.

때로 자연은 이 작은 지구를 뒤흔들어버린다. 천둥이 치고 폭풍우가 몰려온다. 거무스름한 벌판을 강타하는 저 강렬한 번개는 이 지구의 삶이 그리 녹록지 않다는 것을 경고하는 듯하다.

순간 무지개가 떴는가? 때로는 밤하늘의 별도 이따금 빛이 난다. 이 광막한 우주에 우리만 홀로 외로이 살아가는 것은 아닌 것이다.

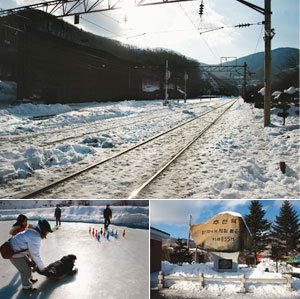

그리고 눈이 내린다. 폭설이다. 세상의 모든 사물을 온통 하얗게 만들어버린다. 1년 중에 이런 장관이 또 어디 있을까.

화전 농사 짓던 오지 중의 오지 마을

아파트 단지마다 꼬마 아이들이 난생처음 맛보는 경관인 듯 즐겁게 뛰어다닌다. 눈싸움을 하자고 조른다. 눈사람을 만들어달라고 조른다. 주차장의 차량들, 그 보닛과 유리창에 막대기로 낙서를 한다. 그 풍경 속에서 아이들을 생략한다면 쓸쓸한 강설(降雪)에 지나지 않겠지만, 그들이 있음으로 하여 풍경은 온전히 제 모습을 찾게 되고, 더불어 어른들까지 나서서 눈싸움을 하고 눈사람을 만든다.

함박눈이 온 날, 강원도 오지의 야경은 눈부시다.

그것은 공놀이 같은 것이다. 게임이라기보다는 유희에 가깝다. 눈사람 만들기에는 눈이라는 질료가 사용된다. 부서지기 쉽고 만들고 나면 대단한 것도 아닌 눈사람. 아이들의 경지는 천연스럽다. 어쩌면 눈사람보다 눈사람 만들기를 더 사랑하는 것은 아닐까. 완성된 눈사람은 천의무봉(天衣無縫)이다. 꿰맨 자국이 없다.

모자는 눈사람의 품격을 높이는 경우에만 씌워야지 그렇지 않으면 눈사람이 망가진다. 초야 말고 어둠 속에서도 눈사람을 밝히는 멋진 모자다. 빛의 모자, 녹으며 눈사람과 함께 사라지는 모자.

아, 최승호. 이렇게 이름 한번 부르지 않으면 안 될 시인이다. 최승호는 저 가난한 시절에 춘천교대를 마치고 1977년부터 5년 동안 탄광촌인 강원도 정선의 사북에서 초등학교 교사로 지냈다. 그때 사북 사태가 있었고 광주항쟁이 있었다. 그 충격의 사건들 앞뒤로 하여 이 나라의 사정은 지극히 어두웠다.

강원도 태백시와 정선군 사이에 화암마을이 있다. 태백과 정선을 오지라고 한다면, 그 오지 중에서도 오지가 화암마을이다. 거대한 산악들이 서로 어깨를 맞부딪치며 겨우 한 뼘 공간들을 여투어놓았는데, 그 골짜기에 사람들이 스며들어가 살았다. 오래전에는 화전을 했고 약초를 캤으며, 탄광지대였다가 이제는 그마저도 조용해졌다. 이 화암마을에 인간의 손이 가 닿을 수 없는 경이로움이 있어서 황동규 이외수 같은 사람들이 더러 찾았다. 황동규의 여러 기행시 중에서도 상당히 경쾌한 둔주곡이라고 부를 수 있는 몰운대행에는 이런 묘사가 있다.

가파른 언덕을 왈칵 오르자

해발 1280m의 만항재.

태백시 영월군 정선군이 서로 머리 맞댄 곳.

자글자글대는 엔진을 끄고 차를 내려 내려다보면

소나무와 전나무의 물결

가문비나무의 물결

사이사이로 비포장도로의 순살결.

저 날것,

도는 군침!

물론 이 시는 20여 년 전에 쓰였기 때문에, 오늘의 교통 사정에서는 이와 같은 외경을 얻기가 힘들다. 하늘까지 닿을 듯한 고갯길의 무릎 아래로 십수 개의 터널이 개통되어 이제 영월 태백 정선 평창을 오가는 일이 옛일처럼 ‘참된 여행’이 되기는 어렵다. 그렇기는 해도 ‘몰운대’는 여전하다.

눈이 만든 별세계는 세속 도시에서 볼 수 없는 아름다움을 전한다.

화암마을은 군소 도시의 외곽으로 비켜나 있어서 그 ‘화암 8경’의 으뜸이 되는 몰운대는 이 세속 도시에서는 느낄 수 없는 소슬한 아름다움을 보여준다. 한 가지 주의할 게 있다. 화암마을에서 몰운대로 운전해 가면서는 정말로 ‘안전 운전’을 도모해야 한다. 하늘로 치솟은 괴암절벽들, 마침 눈이라도 내리면 이 지상의 것이 아닌 풍경이 펼쳐지기 때문에 정말로 조심스럽게 운전해야 한다. 그렇게 하여 몰운대에 가면, 황동규 시인의 ‘꽃가루 하나가 강물 위에 떨어지는 소리가 엿보이는 그런 고요한 절벽’이 어떤 것인지를 알게 된다. 시인은 ‘그 끝에서 저녁이 깊어가는 것도 잊고 앉아 있었습니다’라고 노래한다.

폭설! 이 산하의 여러 곳에 이 대자연의 위로를 받을 만한 곳이 많지만 그 으뜸인 곳이 정선의 화암마을이다. 광막한 벌판을 가득 채우는 눈들의 향연! 모든 것을 지워버리는 백색의 축제! 눈은 막막해지고 가슴은 먹먹해진다. 오래전에, 이 작은 마을의 초등학교에 재직하면서 시인 최승호는 광막한 벌판으로 하강하는 눈을 대설주의보라는 시로 노래하였다.

해일처럼 굽이치는 백색의 산들,

제설차 한 대 올 리 없는

깊은 백색의 골짜기를 메우며

굵은 눈발은 휘몰아치고,

쬐그마한 숯덩이만한 게 짧은 날개를 파닥이며…

굴뚝새가 눈보라 속으로 날아간다.

길 잃은 등산객들 있을 듯

외딴 두메마을 길 끊어놓을 듯

은하수가 펑펑 쏟아져 날아오듯 덤벼드는 눈,

다투어 몰려오는 힘찬 눈보라의 군단,

눈보라가 내리는 백색 계엄령

쬐그만 숯덩이만한 게 짧은 날개 퍼덕이며…

날아온다 꺼칠한 굴뚝새가

서둘러 뒷간에 몸을 감춘다

그 어디에 부리부리한 솔개라도 도사리고 있다는 것일까.

길 잃고 굶주리는 산짐승들 있을 듯

눈더미의 무게로 소나무 가지들이 부러질 듯

다투어 몰려오는 힘찬 눈보라의 군단,

때죽나무와 때 끓이는 외딴집 굴뚝에

해일처럼 굽이치는 백색의 산과 골짜기에

눈보라가 내리는 백색의 계엄령

![[영상] 새벽 5시 평택 삼성전자 반도체 공장, 헬멧 쓴 출근 근로자 8열 종대로 500m](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/b1/2f/08/69b12f0800eaa0a0a0a.jpg)