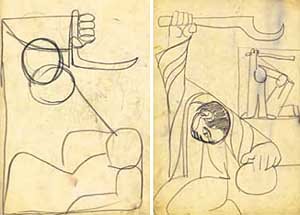

판화가 오윤. ‘칼노래’, 광목에 목판, 채색, 30×25cm, 1985.‘아라리요’, 광목에 목판, 채색, 45×38cm, 1985(왼쪽부터).

‘무제’ 테라코타 , 14×16×50(h)cm, 1970.

생전의 오윤은 “남에게 보여줄 가치가 없다”며 개인전은 물론 전시도 잘 하지 않으려 했다. 거기다가 민중미술을 폄하하던 80년대의 분위기 때문에 작가의 생활은 곤궁할 수밖에 없었다. 풀빛출판사에서 김지하의 시집을 비롯해 시집 20여권의 표지화를 오윤에게 부탁했던 것도 그의 생활을 조금이나마 돕기 위한 것이었다. 결국 생활고 끝에 간경화를 얻은 오윤은 85년 처음이자 마지막 개인전을 연 지 두 달 만에 꼭 마흔의 나이로 요절했다.

작품 가격으로 작가의 가치를 판단할 수는 없겠지만, 생전에 만원 안팎의 헐값에 팔리던 오윤의 판화들은 현재 경매에서 1000만원을 호가한다. 보통 작가들은 판화를 찍을 때 30번, 50번 하는 식으로 일련번호를 붙인다. 그러나 판매를 염두에 두지 않았던 오윤의 판화에는 한글 ‘오윤’을 문양처럼 형상화한 낙관과 연필로 쓴 제목만 눈에 뜨일 뿐, 일련번호가 없다. 그 때문에 단 한 장만 남은 판화도 있다. 그나마 소장자들이 작품을 내놓지 않아 현재는 ‘부르는 게 값’인 상황이다. 닭장의 문으로 쓰이는 등 갖은 모욕과 냉대를 받다 현재는 800억원을 호가하는 빈센트 반 고흐의 작품들을 떠올리지 않을 수 없다. 그렇다면 오윤은 ‘한국의 고흐’인가.

이번 전시에서 특히 눈에 띄는 것은 드로잉과 조각들이다. 흔히 오윤을 ‘판화가’로 알고 있지만 그는 서울대 조소과 출신이다. 70년대 초반에 작가는 경주에서 전돌 공장을 운영하며 조각 작품을 다수 제작했다. 그러나 우리은행 동대문 지점 외벽의 테라코타 부조 벽화(1974) 등을 제외하면 남아 있는 조각들은 대개 소품들이다.

‘종이에 연필’, 35×25.5cm.

80년대 민중미술의 상징과도 같은 존재였던 오윤. 하지만 그는 “작가의 영혼이 아닌, 이념만 담은 그림은 껍질일 뿐이다”라며 그림이 운동의 도구로 사용되는 것을 경계했다고 한다. 그는 목판화에서 조각으로, 어쩌면 작가 본연의 장르로 손을 막 내밀다 갔다. 시대가 주는 부채감이 조금이라도 적었다면 그는 좀더 활발하게 활동할 수 있지 않았을까. 그러나 죽음 앞에서는 이 모든 가정이 그저 무의미할 뿐이다.