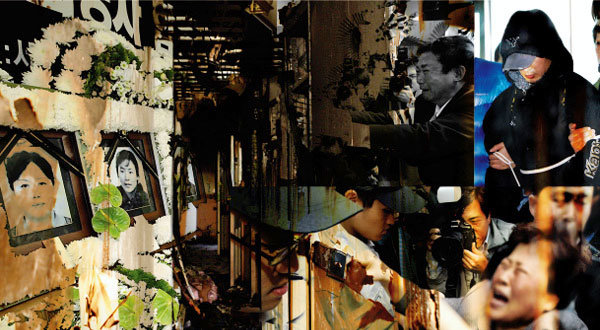

5월12일 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 김용상 부장판사)는 자신의 고시원 방에 불을 지른 뒤, 유독가스와 열기를 피해 출구로 뛰어나오는 사람들에게 흉기를 휘둘러 6명을 살해하고 7명을 다치게 한 정모(31) 씨에게 사형을 선고했다. 정씨는 최후 진술에서 “피해를 입은 모든 분께 사죄드리고 대가를 달게 받겠다”고 말했다. 최소한 법적으로 고시원 방화사건은 일단락됐다. 그러나 판결 다음 날 만난 서씨는 “살인자가 죽는다고 해도 달라지는 건 없다. 분하고 원통하다. 이 마음을 어찌해야 할지 모르겠다”며 눈물을 흘렸다.

“15년 전 아내와 이혼하고 저 혼자 키운 딸입니다. 못 배운 한이 많아 그 녀석만큼은 최고로 만들어주고 싶었죠. 장애 3급인 몸을 이끌고 안 해본 일이 없습니다. 없는 형편에 중국 유학도 보냈어요. 그런데 아빠 고생을 덜어주겠다며 휴학하고 한국에 들어와 아르바이트를 하다가 그런 일을 당한 겁니다. 천사 같은 아이였어요. 자기가 힘들고 말지, 아빠 마음고생 안 시키려고 하는…. 그 귀한 녀석을 보내놓고 무슨 낙으로 살겠습니까. 그날 이후로 술을 안 마시면 숨을 쉴 수도, 잠을 잘 수도 없습니다. 이젠 목구멍에서 피가 넘어와 술에서도 피맛이 나요.”

쏟아지는 눈물 때문에 말은 드문드문 끊어지며 이어졌다. 생때같은 딸을 잃은 슬픔 못지않게 서씨를 힘겹게 한 건 이후 벌어진 상황들이다. 딸의 사고 소식을 전해준 경찰은 경황없는 유족을 배려하지 않았다. 윽박지르듯 조서를 쓰게 했고, 시신을 반강제로 부검했다. 딸을 ‘두 번 죽일 수 없어’ 몸을 던져 막았지만 경찰은 냉정하게 뿌리쳤다. “사망 원인을 규명해야 한다”는 게 이유였다. 황망하게 장례를 마치고 나자 끝이었다. 누구 하나 사과하는 사람도, 책임지는 사람도 없었다.

“백주 대낮에 서울 한복판에서 딸을 잃었는데, 어떻게 이럴 수 있나 싶었습니다. 세상 어디에 대고 이 분한 마음을 하소연해야 할지….”

“분하고 원통해 자다가도 벌떡”

논현동 고시원 방화살인 사건으로 딸을 잃은 범죄피해자 서병호 씨.

“도대체 무슨 소리냐고 따져서 간신히 그날 언니를 볼 수 있었어요. 알고 보니 언니는 현장에서 숨이 붙어 있었고 병원으로 옮긴 뒤 3시간을 더 버티다가 세상을 떠났다고 하더군요. 가족에게 연락만 빨리 해줬으면 임종이라도 지킬 수 있지 않았을까, 범인을 붙잡고 저항하느라 온통 난도질당한 그 손이라도 한 번 잡아줄 수 있지 않았을까…, 이런 생각만 하면 지금도 가슴이 미어져요.”

김씨는 “기가 막힌 경우는 그때뿐이 아니다. 유족들이 어찌할 바 모르고 헤매고 있을 때 누구 한 사람 따뜻하게 위로하고 도와준 이가 없었다. 오히려 다들 범인 얼굴을 가리고 지켜주느라 바빠 보였다. 현장검증을 할 때도 유족들의 울부짖는 모습은 방송에 그대로 내보내면서, 범인은 철저히 보호했다. 도대체 누가 잘못한 사람인지 알 수 없었다. 가족을 잃고 세상으로부터도 내쳐진 느낌에 더 고통스러웠다”고 말했다.

대검찰청 통계에 따르면, 2007년 국내에서 벌어진 범죄는 모두 196만5977건. 이 가운데 살인·강도·방화·강간 등 흉악범죄로 분류되는 사건은 2만922건이고, 살인사건도 1124건에 이른다. 누구나 범죄피해자가 될 수 있다는 뜻이다. 그러나 범죄피해자에 대한 우리 사회의 인식은 안타까운 수준이다.

범죄피해자를 돕기 위한 민간단체인 전국범죄피해자지원연합회 이용우 회장은 “사회가 발전하고 인권의식이 높아지면서 범죄자의 권리는 나날이 강화돼왔다. 하지만 범죄피해자나 유족이 상처를 극복하고 잘 살아갈 수 있도록 돕는 방법은 제대로 마련돼 있지 않다”고 지적했다.

“집에서 살인사건이 났다고 생각해보세요. 소중한 사람을 잃은 데서 오는 상실감뿐 아니라 당장 핏자국을 어떻게 지워야 할지, 새집은 어떻게 구해야 할지, 매일 밤 찾아오는 극도의 공포는 어떻게 극복해야 할지 고통스러운 일 투성이입니다. 죽은 사람이 가장일 경우 당장 생계조차 곤란을 겪게 돼요. 그래서 살인 범죄피해 유가족 가운데 상당수는 빈곤층으로 전락하고 말죠. 하지만 우리 사회는 범인을 잡는 데만 급급해 이들을 사실상 방치하고 있어요. 피해자들에게 조서를 받고 사건 현장을 검증하고, 그냥 내버려두는 겁니다. 반면 살인범은 교도소에서 국민 세금으로 주는 밥을 먹고, 조금만 아파도 치료를 받아요. 피해자가 이런 대우를 받는 건 말도 안 되죠.”

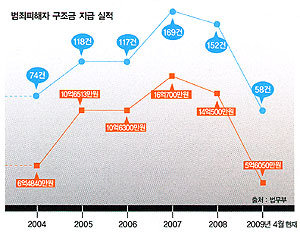

범죄피해자를 위한 제도가 없는 것은 아니다. 국가는 국민의 생명과 재산을 안전하게 지킬 의무가 있는 만큼, 원칙적으로 범죄피해자를 도와야 한다. 헌법도 제30조에 ‘타인의 범죄행위로 인하여 생명·신체에 대한 피해를 받은 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 국가로부터 구조를 받을 수 있다’고 규정했고, 이에 따라 1987년 범죄피해자구조법을 제정했다. 이 법은 본인의 고의나 과실 없이 타인의 범죄행위로 피해를 입은 국민이 가해자에게서 충분한 피해배상을 받지 못했을 때 국가에 일정한 보상을 청구할 수 있다고 명시했다.

피해자에게 생계수단이 있을 때는 이마저도 지급되지 않았다. 이에 대한 비판이 높아지면서 4월20일 정부는 구조금액을 3000만원으로 올리고 장애기준도 다소 낮췄다. 그러나 여전히 외국과 비교하면 매우 부족한 수준이다. 미국은 사망 시 우리 돈 최고 1억원, 일본은 4억6000만원, 장해 시 최고 6억1000만원. 영국은 최고 10억원을 지급한다. 금전적 보상 외에 범죄피해 직후 대피할 수 있는 쉼터, 안정적인 일자리 마련 등을 통해 피해자가 범죄 이전의 상태로 돌아갈 수 있도록 돕는다. 그러나 우리는 피해자의 복지에 대한 대책이 사실상 전무한 실정이다.

범죄피해자 구조금 제도 유명무실

범죄피해자의 인권에 대한 인식이 높아지면서 지난 4월 충북 진천경찰서에 ‘범죄피해자 지원상담팀’이 마련됐다.

현재 범죄피해자들이 먼저 손을 뻗을 수 있는 곳은 민간단체인 범죄피해자지원센터다. 2003년 9월 대구지하철 사고 200일을 맞아 경북 구미에 처음 개설된 뒤 전국적으로 확대돼 현재는 모두 57개에 이른다. 이곳에서는 민간 전문가들이 상담은 물론, 의료 및 법률 지원, 살인 현장 청소 등을 도와준다. ‘강호순 사건’ 피해자들이 강호순의 재산을 압류하고 손해배상 청구소송을 할 수 있도록 지원한 곳도 범죄피해자지원센터였다. 이들의 활동이 조금씩 알려지면서 센터를 이용하는 피해자는 2005년 9700여 명, 2006년 1만4200여 명, 2007년 1만2700여 명으로 조금씩 늘고 있고, 지난해엔 1만9200여 명이 지원을 요청했다.

2005년 강간미수 사건을 당한 이모(36) 씨도 범죄피해자지원센터의 도움으로 새 삶을 찾은 경우다. 이씨는 집을 내놨다가 부동산업자를 가장하고 찾아온 범인이 강간을 시도하자 끝까지 저항했다. 이 과정에서 범인이 휘두른 칼날에 16군데나 상해를 입었다. 그러나 그가 받을 수 있는 국가 지원은 없었다. 두 팔이나 두 발이 잘리는 등 범죄피해자구조법상의 ‘장해기준’에 해당되지 않았기 때문이다. 간신히 목숨을 건진 뒤 1000만원이 넘는 병원비가 고스란히 자신에게 청구된 사실을 알았을 무렵, 이씨는 우연한 기회에 범죄피해자지원센터를 알게 됐다.

“지원받을 권리 즉각 알려줘야”

“보험 하나 가입한 게 없었고, 오랜 기간 치료받느라 직장도 그만둬야 했기 때문에 당장 살 길이 막막했어요. 억울한 마음에 무작정 검찰청을 찾아갔다가, 거기서 범죄피해자를 도와주는 민간단체가 있다는 사실을 알게 됐죠.”

이씨는 범죄피해자지원센터를 통해 정신과 치료를 지원받으면서 마음의 상처를 극복할 수 있었고, 치료비의 일부도 지원받았다. 또한 범죄피해자지원센터의 소개로 목에서부터 가슴까지 길게 이어지던 흉터를 없애는 수술도 받을 수 있었다. 그는 “비로소 한여름에도 목을 친친 감고 다니던 생활에서 벗어날 수 있게 됐다”고 말했다.

한국범죄피해자지원중앙센터 김상현 사무처장은 “범죄피해자들은 사건 발생 초기단계에 도움이 필요한데, 이런 기구가 있다는 사실을 몰라서 도움을 받지 못하는 모습을 보면 안타깝다. 상담 사례를 보면, 가족의 비참한 죽음을 목격하고 10년간 악몽에 시달리다 뒤늦게 찾아온 경우도 있다”면서 “범죄피해자 대부분이 작은 도움에도 감동하고 큰 위로를 받는다”고 말했다. 논현동 고시원 방화사건의 피해자들도 뒤늦게 범죄피해자지원센터를 알게 돼 생활비와 장례비 일부를 지원받았다.

이에 이용우 회장은 “가해자에게 체포와 동시에 ‘미란다 원칙’을 고지하듯, 범죄피해자에게도 수사기관이 피해 사실을 확인한 뒤 바로 국가와 민간단체로부터 보호 및 지원을 받을 수 있다는 내용을 알려주는 제도가 마련돼야 한다”고 강조한다.

한국피해자학회 회장인 성균관대 법학과 박광민 교수는 “범죄피해자 보호 및 지원 정책 마련에서 가장 중요한 점은 국민 누구나 범죄피해자가 될 수 있다는 인식을 갖는 것”이라며 피해자의 고통을 자기 일처럼 생각하고 자신의 미래를 위해 범죄피해자를 지원하는 일에 힘을 합치려는 노력이 필요하다”고 말했다.