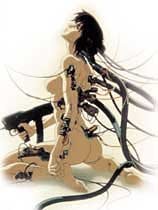

우리는 이 영화 이전에 이미 ‘제5원소’나 ‘매트릭스’ 같은 할리우드 SF영화를 보면서 그 속에 펼쳐진 미래 사회에 대한 상상력과 사이버적 이미지에 감탄했지만, 사실 뤽 베송 감독이나 워쇼스키 형제는 ‘공각기동대’를 보고 그 이미지를 자신의 영화에 차용했다고 고백한 바 있다.

때는 서기 2029년, 수많은 전쟁은 과학기술의 발달을 급속도로 촉진시켰고, 사이보그에 대한 기술도 놀라운 성장을 보였다. 부상이나 사고, 혹은 필요에 의해 사람들의 몸은 점점 사이보그 바디로 대체되고 모든 생활이 네크워크로 이뤄지는 정보화 시대가 되었다.

겉으론 평화롭지만 수많은 간교와 계략이 난무하는 시대에 정체불명의 해커가 나타나 전 세계를 표적으로 테러를 벌인다. ‘인형사’라 불리는 이 해커는 인간의 두뇌를 해킹해 사람들의 의지나 기억을 조작하기에 이르는데, 이 사건의 해결을 위해 외무성 소속 사이보그 테러진압 부대의 대원 쿠사나기 소령이 투입된다. 그녀 역시 뇌의 일부분을 제외하면 몸 전체가 기계인 특수 사이보그.

그것으로 끝은 아니다. 마지막 장면에서 어린 소녀 사이보그의 몸체에 이식된 쿠사나기는 “자, 어디로 갈까. 네트는 광대해…”라며 의미심장한 웃음을 지어 보인다. 그 웃음은 공포영화의 한 장면처럼 섬뜩하게 다가온다.

이 영화가 특별한 건 SF액션이라는 외양 속에 시대와 인간 존재에 관한 깊이 있는 성찰을 담고 있기 때문이다. 기억, 정보, 경험 등 인간을 증명하는 정체성이 외부로부터 주입되는 시대에 ‘나라는 존재는 누구인가’ ‘인간의 몸이 기계로 완벽하게 대체될 수 있고 인간의 뇌와 컴퓨터가 연결되어 모든 정보가 소통되는 사회에서 인간과 기계는 어떤 관계를 맺어야 하는가’ 등등.

“테크놀로지의 놀라운 발달은 이제 인간의 생물학적 조건마저 변화시켰고, 그에 따라 인간의 자기 이해 또한 과거와는 다른 방식으로 모색되어야 할 시점이 도래했음을 이 영화는 보여주고 있다.”(이정우·철학아카데미 원장)

눈만 뜨면 기계 앞에서, 기계를 통해서만 모든 일을 처리하고 ‘정보’가 최대의 가치로 인정받는 시대. 이미 우리는 기계와 인간을 따로 떼놓고 생각할 수 없는 ‘공각기동대’의 시대로 들어와 있는 것은 아닐까.