프랑스 식민지였던 서아프리카는 지금도 경제적·문화적으로 그 영향에서 벗어나지 못하였고, 어떤 의미에서는 아직도 식민지 연장선상에 있다고 할 수도 있다. 프랑스어를 하지 못하면 다부족으로 구성된 이곳에서 부족간 언어 소통이 안 될 정도다. 이러한 형편에서 유난히 도곤족이라는 한 소수 부족이 사는 곳을 ‘나라’라 칭하고 그들의 문화가 널리 알려진 것은 매우 흥미로운 일이다.

이곳에서는 한여름 한낮에는 무려 46∼48℃나 간단히 오른다. 탱크 같은 랜드로버의 창문을 열고 달리노라면 거대한 열풍기를 틀어놓은 듯 뜨거움이 땀마저 말려 버린다. 티레리 마을은 그렇게 달려가다 차가 더 이상 못 들어가는 곳에서 내려 한 시간 정도를 걸어가야만 했다. 땅 밑에서 올라오는 건조한 열기에 정신이 아찔해질 정도였다. 누런 색 대지와 사이사이에 드문드문 서 있는 기괴한 모습의 바오밥나무는, 상상 속의 화성이 이런 곳이 아닐까 하는 생각마저 들게 한다.

티레리 마을은 깎아지른 듯한 절벽 아래 자리잡고 있었다. 절벽 위에서 내려다본 부르키나파소 쪽으로 끝없이 이어지는 사바나 지대는 정말 척박한 땅이라는 느낌 외에는 아무런 감흥도 주지 않았다. 감상적 사고를 하기엔 도저히 불가능한 불지옥 같은 곳에 서 있었기 때문일까.

행렬이 마을에 하나밖에 없는 공터에 이르자마자 숨돌릴 겨를도 없이 뱀을 상징하는 긴 가면의 무용수가 몸을 이리저리 틀며 지글거리는 땅바닥을 내려치기 시작한다. 목이라도 부러지지 않을까 걱정이 될 정도로 그는 나무로 만든 긴 가면으로 세찬 파열음과 뿌연 흙먼지를 일으켰고, 그 주위를 원숭이와 영양·토끼·하이에나·악귀 등을 상징하는 가면을 쓴 무용수들이 몸을 좌우로 격렬히 틀면서 주문을 외치며 돌았다. 곧이어 나무로 만든 긴 다리를 낀 서너 명의 가면수들이 허공을 휘저으며 춤추고, 계속해서 새와 죽은 이를 상징하는 가면수들이 뒤따랐다.

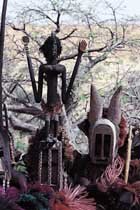

예술적 조형미가 뛰어나 더욱 잘 알려진 도곤족 가면은 독특한 상징성을 담았다. 가면 하나하나는 도곤족 사회의 신화와 그들의 주변에서 흔히 대할 수 있는 동물, 그들 상상 속의 악귀들과 죽은 이들을 형상화한 영혼 등을 간결하게 표현하고 있다. 또한 붉은 허리 도롱이에도 그에 얽힌 신화가 있다.

즉 도곤의 신인 ‘안마’가 대지를 창조한 뒤 인간을 만들었으나, 그 중 한 인간이 알 수 없는 충동으로 어머니격인 대지와 어우러졌고, 이때 흘러 나온 피가 근원이 되어 붉은 허리 도롱이가 생겼다는 것이다. 이는 곧 근친상간으로, 이러한 태초의 죄업으로 인해 인간에게 죽음이란 것이 생겼고, 평온한 삶에도 혼란이 찾아왔다고 한다. 그리하여 도곤족은 죄업을 씻고 죽은 이들을 위로하기 위하여 죄업의 상징인 붉은 허리 도롱이를 차게 되었다.

이런 까닭으로 도곤족 제례는 죽음과 관련한 내용이 많고, 장례식과 탈상 등에는 반드시 이런 제례를 열고 있다. 하지만 도곤족이 가장 크게 생각하는 제례는 60년 만에 한 번씩 열리는 대제례다. 대제례에는 또 다른 신화가 전해 오는데, 태초에 인간은 불사신이었고 늙으면 뱀 모양으로 변한다고 믿었다. 이런 뜻에서 도곤족에게 뱀 가면은 아주 중요한 것인데, 영험한 피그미의 신성한 가면을 보관하던 중 함부로 사용해서는 안 된다는 금기를 깨고 한 도곤족 젊은이가 뱀 가면을 사용하는 바람에 신의 노여움을 사게 된다. 그때부터 마을에는 온갖 재앙이 닥쳤고, 이에 놀란 부락민이 신의 노여움을 달래기 위해 60년마다 대제례를 올리게 되었다고 한다.

선두에 선 족장이 두드리는 탐탐 소리는 가면수들이 내뱉는 주문 소리와 섞여 묘한 분위기의 음악처럼 울려 퍼진다. 가면수들의 현란한 몸짓은 무속적 제례라기보다는 잘 짜인 무용단 움직임 같다. 그렇게 끝없이 계속될 것만 같던 제례. 그러나 살아 날뛰는 붉은 불꽃 같은 도롱이의 휘날림도, 가면 속에서 흘러 나오던 괴이한 울림도 모두 한순간에 멈추었다. 그리고 어지러울 정도의 현란한 혼란은 물러가고 염원하던 태곳적의 정적이 일시에 몰려온다.