경기 용인시 양지면 좌찬고개에서 옛 좌찬역 쪽을 바라본 풍경.

경기 용인 고을을 나서면 바로 왼편(북쪽) 언덕에 향교가 보인다. 예전에는 숲 속이었을 텐데, 지금은 대성전(大成殿·공자의 위패를 모시는 전각) 바로 옆까지 아파트가 들어서 있다. 길을 따라 아차현이라는 고개를 넘으면 양지읍까지 계속 기찻길이 따라온다. 일제시대 때 여주-이천-용인-수원-인천을 연결했던 협궤철도의 흔적이다.

기찻길과 나란히 멱조고개를 넘으면 이제야 현재의 용인 시가지가 보인다. 용인군청이 구성읍에서 이사 오기 전까지 여기에는 ‘금령역’이라는 역마을과 ‘김량장’이라는 오일장이 있었다. 지금도 5일과 10일에 김량장이 서는데 주변에서 많은 사람들이 찾아와 번성하고 있다.

양지에 당도하니 주수(원님) 박행원, 안산군수 임서, 이천부사 심공유가 보러 왔다.

양지의 원래 이름은 ‘양량부곡’이었다. ‘부곡’이란 군현과 비슷한 행정구역이지만 군현보다 훨씬 작고 격이 낮은 지역을 일컫는 말. 그래서 부곡은 조선시대 전기 대부분 주변 군현에 통합돼버렸는데, 양지는 반대로 현으로 승격했다. 그러나 원래가 부곡 땅이었던 탓에 행정구역이 너무 협소하고, 정치적인 힘도 미약했다. 그래서 어느 때는 이천에 속하고, 또 어느 때는 양성(현재 안성시의 일부)에 속했다가, 일제시대 용인에 병합돼 아예 이름이 사라져버렸다. 최근에야 양지 읍치(邑治)가 있던 내사면의 이름이 양지면으로 바뀌어, 이름만은 명맥을 잇게 되었다. 왠지 유럽 약소 국가의 역사를 보는 것 같아 딱해 보이기도 하는 동네다.

문제는, 이처럼 빈약한 지역이었음에도 불구하고 통신사를 비롯해서 한양과 영남 지방을 오가는 길손들은 대부분 양지에서 머물거나 점심을 먹었다는 점. 그래서 지대(支待·공적인 일로 지방에 나간 관리의 먹을 것과 쓸 물품을 그 지방 관아에서 바라지하던 일)에 따른 민폐만은 다른 격이 높은 읍치들과 별 차이가 없었던 것 같다. 예전의 양지 치소는 오늘날 청소년수련원이 되었고, 향교 정도만 남아 이곳이 읍치였음을 알려준다.

청소년수련원이 된 양지 치소

여기까지 오면 난개발 아파트촌이 사라지고, 길은 아늑한 시골의 인상을 준다. 대신 골프장·스키장·전원주택 등 ‘교외형 난개발’이 진행되어 있어서, 나무가 베이고 산이 깎이고 골짜기가 메워져가는 모습은 별 차이가 없다. 양지 읍치를 지나면 좌찬고개가 나오는데, 이 고갯마루에도 지산리조트가 자리잡고 있어서 옛 고갯길의 정취는 느껴지지 않는다. 조선시대에는 좌찬고개를 넘으면 좌찬역이 있었다. 지금도 역촌이었던 좌항마을에는 옛길이 그대로 남아 있다. 많은 통신사들이 이 역에서 쉬고 간 기록이 있지만, 조엄은 양지에서 쉬었기 때문에 이곳을 그냥 지나쳤다. 말은 갈아탔을지 모르지만. 좌찬역을 지나면 이제부터 남한강(청미천) 수계로 들어간다.

대한제국 말기의 우시장.

신도시나 전원주택의 난립이 극심한 용인이지만, 백암까지 내려오면 이제 한적한 시골이다. 장터 분위기도 옛날 그대로고, 일제시대에 지어졌다는 막걸리 양조장도 그대로 조업을 하고 있다. ‘백암’이 와전되어 ‘배개미 속’이라고 불리는 안쪽 시장 골목에는 순댓집 간판이 눈에 많이 띈다. 나중에 알았지만 백암순대는 신림동순대, 신의주순대와 같은 일종의 ‘브랜드 순대’였다고 한다. 이 지역에 순대 문화가 발달한 까닭은 역시 역사 있는 가축시장이 있었기 때문일 것이다.

상인들에게 수소문해서 가장 맛있다는 집에 들어갔다. 우리의 주인공인 통신사 조엄의 점심 장소는 조금 전 지나온 양지였지만, 필자는 순대를 위해 오늘 ‘외도’를 했다. 고백하자면 나는 소의 피를 쓴다는 선입관 때문에 한국에 온 뒤에도 오랫동안 선지와 순대를 먹지 못했다. 그런데 얼마 전 참 맛있는 순대를 먹고 나서 그것이 편견이었으며, 실은 여태껏 맛있는 순댓집에 가보지 못했기 때문에 먹지 못했다는 것을 깨달았다. 그래서 지금은 순대 애호가로 변해버린 것이다.

세 겹으로 성벽을 둘러친 경기 안성의 죽주산성 성벽 절개 장면(위)과 이 일대에서 출토된 초기 백제 토기류.

특히 이곳 백암순대는 정품(?) 창자를 사용하고, 속에 양배추 등 야채를 많이 넣어서 맛이 풍부한 게 아주 좋다. 옛날 장돌뱅이들도 하루 장사가 끝나면 순댓국과 막걸리로 하루의 피로를 풀었을까. 주위의 소문을 종합한 결과 필자가 찾은 풍성식당은 이 근방에서 정식으로 순대 음식점 영업을 시작한 ‘원조’다. 물론 그 전에도 노점 순댓집이나 국숫집은 많았다고 한다.

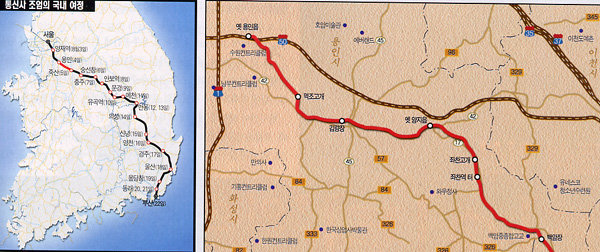

한양과 영남 지방을 잇는 옛길인 ‘영남대로’는 한양부터 경상도까지 거의 직선으로 뻗어 있다. 그래서 큰 도시라도 돌아가는 길에 있으면 굳이 거치지 않고 지나가버리는 방식으로 길이 뚫렸다. 지금의 고속도로와 비슷한 셈이다.

그러나 통신사 일행은 고을마다 들어가서 지대를 받고 벼슬아치들과 교류하는 것이 통례였기 때문에 우회 길에 있다 하더라도 웬만하면 각 고을에 입성했다.

17번 국도를 빠져나오면 죽산면으로 향하는 작은 길이 있는데, 소나무 가로수가 있는 반듯한 길로 옛길답지 않다. 옛길이 아니라 ‘안성선’이라는 옛 기찻길의 흔적이기 때문이다. 일제시대에는 충남 천안을 기점으로 서쪽으로는 온양온천을 거쳐 충남 서천군 장항읍까지, 동쪽으로는 경기도 안성 죽산을 거쳐 이천시 장호원읍까지 200km가 넘는 기찻길이 있었는데, 이 길이 바로 그 흔적이다. 장호원 일대의 쌀을 군산항으로 실어 나르기 위해 만들어진 철도다.

이 철도는 서울로 바로 가지 않고 군산 방향으로 가는 노선이었기에 화물 수송 수단으로 적합하지만, 여객용으로는 쓸모없는 노선이었다. 그래서 제2차 세계대전 중에 ‘안성-죽산-장호원’ 구간이 폐지됐고, 1989년에 ‘천안-안성’ 구간도 없어졌다. 나머지 구간은 여전히 장항선으로 남아 명맥을 이어가고 있다.

죽산읍 북쪽 산봉우리에는 죽주산성이 있었는데, 지금도 그 자리에는 성곽이 남아 있다. 거기에 오르면 멀리 장호원까지 바라볼 수 있다. 서울로 진격하려는 적군을 감시하기에 안성맞춤인 성이었을 것이다. 그래서 몽골, 일본, 청나라 등 외세가 침입할 때마다 이 지역은 격전지가 되곤 했다.

저녁에 죽산에 닿으니, 부사 이언희가 들어와 뵈었다. 음죽 율곡(마을), 충주 유촌(마을)의 일가 7~8명이 보러 왔다. 이날은 70리를 갔다.