이들의 소속은 대학이지만 출연연에 출근해 상근직 연구원들과 함께 일하는 것. 출연연에서 이들의 비율이 높아진 이유는 같은 일을 하면서도 비정규직 연구원보다 낮은 급여를 받기 때문.

게다가 이들은 근로자가 아닌 학생이기 때문에 근로기준법의 보호도 받지 못한다. 이처럼 열악한 대우를 받아도 학연생이 연구실을 그만두기는 어렵다. 학생 신분인 만큼 지도교수 구실을 하는 연구실 책임자의 눈치를 볼 수밖에 없는 것. 출연연에 학연생 비율이 늘어난 것은 박근혜 전 대통령의 ‘출연연 비정규직 감축’ 공약 때문이다.

3월 20일 청년과학기술자모임(YESA)이 발표한 ‘과학기술계 출연연 비정규직 연구원 문제’ 보고서에 따르면, 2012년부터 출연연 연구원의 고용 형태를 분석한 결과 출연연에서 근무하는 전체 연구 인력은 1만4878명에서 지난해 말 1만4128명으로 750명 줄었다. 같은 기간 정규직 연구원은 8621명에서 9713명으로 1092명 늘었고, 비정규직 연구원은 2012년 6257명에서 1842명 감소해 2016년에는 4415명이 됐다.

이럴 바에는 대학원 조교생활이 낫겠다

비정규직 연구원이 감소한 것은 2013년 9월 발표된 ‘출연연 연구 비정규직의 정규직 전환 가이드라인’이라는 기획재정부의 지침 때문이다. 이 지침에 따르면 각 출연연은 2017년까지 비정규직 비율을 20~30% 감축해야 한다. 각 출연연은 이 기준에 맞추려고 비정규직을 줄인 것. 이 과정에서 부족해진 손을 메운 것이 학연생이다. 같은 기간 학연생 수는 2012년 2783명에서 2016년 4028명으로 44.7%나 늘어 학연생을 포함한 전체 출연연 연구인원(1만8156명)에서 22.2%를 차지한다.학연생이 비정규직을 대체할 수 있었던 이유는 상대적으로 임금이 낮은 데다 근로자로 인정받지 못하기 때문이다. 지난해 8월 국회 미래창조과학방송통신위원회 소속 더불어민주당 문미옥 의원이 국가과학기술연구회로부터 받은 ‘출연연 연구실 인력 및 급여 현황’에 따르면 25개 출연연에서 근무하는 박사과정 학연생의 월평균 급여(연수장려금)는 신임 정규직 연구원(원급) 월급의 47.6% 수준이다.

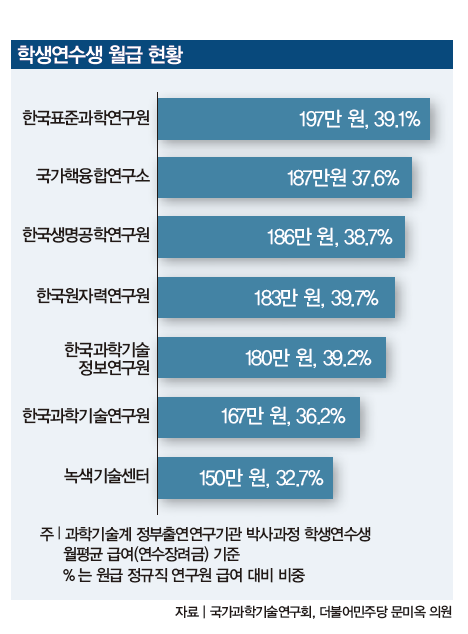

기관별로 보면 녹색기술센터 학연생이 한 달에 받는 금액은 150만 원으로 원급 정규직 연구원의 평균 월급(458만 원)의 32.7%에 머물러 격차가 가장 컸다. 뒤를 이어 KIST(한국과학기술연구원·167만 원, 이하 원급 연구원 월급 대비 36.2%), 국가핵융합연구소(187만 원, 37.6%), 한국생명공학연구원(186만 원, 38.7%), KISTI(한국과학기술정보연구원·180만 원, 39.2%), 한국표준과학연구원(197만 원, 39.1%), 한국원자력연구원(183만 원, 39.7%)으로 정규직 연구원 급여의 30%대에 불과했다(그래프 참조).

경력을 쌓으면서 월 150만~200만 원을 번다면 크게 나쁜 선택은 아닌 것처럼 보일 수 있다. 그러나 학생이라는 신분의 특수성을 생각하면 이들은 사실상 대학원 조교와 별 차이 없는 임금을 받고 있는 셈이다. 서울 한 사립대 대학원에 다니는 김모(29) 씨는 학연생 대신 대학원 연구실 조교를 선택했다. 경제적으로 따져봐도 대학원 조교와 학연생의 차이가 크지 않았기 때문.

대학원 조교의 평균 임금은 월 55만 원으로 학연생에 비해 턱없이 적다. 그러나 대학원 조교에게는 보통 대학원 등록금이 지원된다. 이에 반해 학연생은 매달 받는 연수장려금으로 대학원 등록금까지 감당해야 한다. 서울 사립대의 평균 등록금이 학기당 525만 원인 것을 감안하면 대학원 조교는 월 87만 원의 등록금을 벌고 있는 셈이다. 이를 월급과 합산하면 조교가 버는 금액은 평균 140만 원으로 학연생과 거의 비슷한 임금을 받고 있다.

근로자 아닌 학생이라 어쩔 수 없어

저임금 외에도 학연생을 괴롭히는 문제는 많다. 일단 학연생은 연구실 편제상 학생이기 때문에 근로자라면 누구나 보장받는 4대 보험 혜택이 없다. 당연히 근로계약서도 없고, 그에 따라 추가근무 수당이나 휴가도 보장받지 못한다. 학연생의 연구실 연수시간(근무시간)은 일주일에 28시간으로 정해졌지만, 이를 지키는 연구소는 많지 않다. 심한 경우 일주일에 60시간 이상 일을 시키는 연구소도 일부 있었다.

지난해 3월 한국화학연구원 고기능고분자연구센터에서 실험 중 화합물이 폭발하는 사고가 있었다. 이 사고로 과학기술연합대학원대학교(UST) 석사 1학기 학연생 A모(26) 씨가 왼쪽 손가락 2개를 잃었다. A씨의 출입카드를 확인한 결과 일주일에 평균 60시간 이상 실험실에 머문 것으로 밝혀졌다.

익명을 요구한 한 현직 학연생은 “좁은 과학기술계에서 연구실 책임자의 눈 밖에 나면 학계에서 나쁜 소문이 도는 것은 물론이고, 전공을 살린 취업도 어려워질 수 있다. 이 때문에 연구원이 규정 이상 추가근무를 시키거나 업무 후 무리한 부탁을 해도 거절할 수 있는 학연생은 거의 없다”고 밝혔다.

과도한 업무 중에 다친 것도 서러운데 학연생은 산업재해 보상도 받을 수 없다. 이들이 근로자가 아니기 때문. 물론 출연연도 이를 잘 알아 학연생을 위해 상해보험에 가입해둔다. KIST 관계자는 “학연생이 학생 신분이라 산재보험 가입이 불가능해 출연연에서는 상해보험에 들어둔다. 불의의 사고가 생길 경우 치료비 전액이 지원된다”고 밝혔다.

그러나 상해보험보다 산재보험이 근로자에게는 훨씬 유리하다. 상해보험은 치료비만 보장하지만 산재보험은 산업재해가 인정되면 치료비 외 치료를 위한 휴식기간 월급여의 일부도 휴업급여로 지급한다. 학연생이 연구실 업무 중 상해를 입어도 근로자에 비해 적은 보상을 받을 수밖에 없는 것.

신명호 전국공공연구노동조합 정책위원장은 “학연생은 연구책임자의 지시를 받아 연구 데이터를 산출하고 실험 결과를 정리하는 등 정규직 연구원과 같은 일을 한다. 동일한 노동에는 동일한 임금을 주고 동일한 대우를 해야 하지만 많은 학연생이 최저임금조차 보장받지 못하는 실정이다.

이공계 석·박사과정 학연생을 대상으로 근로자와 동일한 수준의 산재를 적용하고 연구 현장의 안전관리를 감독하는 산업안전보건위원회를 의무적으로 열어야 한다”고 주장했다.