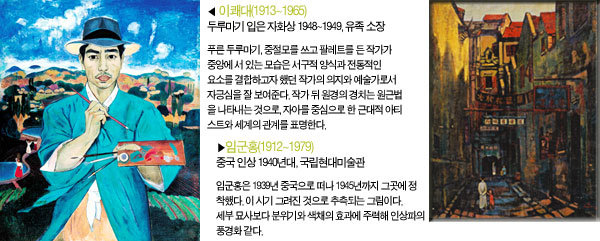

따라서 순정만화의 남자 주인공처럼 박력 있고 자존심 강해 보이는 이쾌대의 ‘두루마기 입은 자화상’(1948~1949)이나 보라색 퍼 코트에 몽롱한 눈빛을 한 구본웅의 ‘여인’(1940)을 식민지 조선의 인물로 생각하기란 쉽지 않다. 화면의 정서와 구성도 팝(pop)적이다.

3월22일까지 ‘한국 근대미술 걸작전 : 근대를 묻다’전이 열리는 국립현대미술관 덕수궁미술관(왼쪽)과 석조전. 덕수궁미술관은 1938년 지어진 한국 최초의 미술관 전용 건물이다. 석조전은 1909년 조선 고종의 집무실로 완공된 건물로 관리청인 문화재청의 협조로 이번 전시가 함께 열린다.

“근대인의 특성은 인간중심적으로 사고하며 합리성, 통제된 시간개념을 가졌다는 점이다. ‘한국 근대미술 걸작전’은 이 같은 근대인의 특성에 주목하고, 그림 속에서 현대성의 근간을 찾아보기 위해 기획된 전시다. 무엇보다 지금이 한국의 근대미술전이 필요한 때라고 판단했다.”(박영란, 국립현대미술관 학예연구사 · 전시기획자)

식민지 조선이 ‘현대성을 배태한 한국의 근대’로 재발견되기 시작한 건 20세기 마지막 순간에 출간된 ‘서울에 딴스홀을 허하라’(1999)에서부터다. ‘모던뽀이, 경성을 거닐다’ ‘연애의 시대’ ‘모던걸, 여우목도리를 버려라’에 이어 최근의 ‘여러분이시여 기쁜 소식이 왔습니다’ ‘육체의 탄생’에 이르기까지 근대의 라이프스타일에 대한 저작물 출간은 지금 하나의 트렌드가 됐다(물론 이는 새로운 인문학 연구방식과 포스트식민주의에 대한 발전적 이해 덕분이다). 또한 근대를 소재로 한 영화들도 붐을 이뤘다. 조선의 최초 여비행사가 주인공인 ‘청연’(2004)을 시작으로 ‘라듸오 데이즈’ ‘원스 어폰 어 타임’ ‘모던 보이’ ‘좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈’이 개봉됐다.

근대 미술작품과 책, 영화를 통해 우리가 보게 되는 것은 마치 ‘엑스파일’처럼 ‘저 너머에 있었던 진실’이다. 이 속에서 근대인은 독립운동가이거나 일제의 앞잡이 둘 중 하나가 아니라, ‘낭만의 화신’으로 연애에 몰두하는 ‘모던뽀이’들과 신여성들이었다.

미술사가 신지영 씨는 연대로 구분되는 ‘근대’가 ‘현대’에 비해 ‘후진적일 수밖에 없어’ “근대와 근대미술이 역사의 저편으로 물러나 있었다”면서 그 이해의 실마리를 “식민이라는, 남성성을 상실하는 경험”에서 찾는다. 그래서 미술의 경우, 추상이 한국에 소개된 1960년을 원년으로 선언한 현대가 “내용과 형식 측면에서 모던했던 20세기 전반기를 모두 부정”해왔다는 것이다.

그 결과는? 1960년대 이후 현대에 오히려 근대보다 더 복고적이고 전근대적인 미술, 전근대적이고 억압적인 섹슈얼리티가 정치적 독재 시기와 맞아떨어져 주류의 문화담론으로 자리잡게 된다. 개인적 자아와 자유연애를 ‘최초’로 발견한 근대인은 우리가 상상할 수 없을 만큼 급진적이고 혁명적일 수밖에 없었다.

‘한국 근대미술 걸작전’에서는 모두 105명의 근대작가 작품 232점이 소장자들의 협조로 전시된다. 월북 작가 임군홍, 이쾌대 등의 탁월한 재능을 보여주는 작품들, 이중섭의 ‘소’ 연작 중 마지막 작품이자 ‘걸작’으로 꼽히는 ‘흰 소’가 오랜만에 일반에게 공개된다는 점도 이번 전시의 특징이다. 2009년 3월22일까지, 관람료 무료(덕수궁 입장료 별도).

![[오늘의 급등주] ‘통합 HD현대중공업’ 훈풍에 <br>현대마린엔진 강세](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a5/27/6948a5272273a0a0a0a.jpg)