반전은 도시 중심인 왕궁광장에 들어서면서부터 일어났다. 탁 트인 전경, 대형 분수대와 파빌리온이 산재한 드넓은 잔디밭, 그 주위에서 여유로운 저녁시간을 보내고 있는 수많은 시민 등에 한순간 마음을 빼앗겼다. 절정은 광장을 가로질러 왕궁 앞에 다다랐을 무렵 펼쳐졌다. 광장을 사이에 두고 맞은편에 서 있는 그리스 신전풍의 웅장한 쇼핑몰 건물 위로 파스텔톤 물감을 풀어놓은 듯한 노을이 화려하게 지고 있었던 것!

그다음 날 오후에는 시립중앙도서관을 찾았다. 벤츠 박물관, 포르셰 박물관을 제쳐두고 이곳으로 향한 이유는 수년 전 TV에서 접했던 화면 때문이다. 재독 한국인 건축가 이은영 씨가 설계했다는 건축물을 직접 보고 싶었던 것이다. 결과는 기대를 훌쩍 뛰어넘었다. 다양한 색채의 책과 어우러진 백색의 내부 공간은 가슴 뭉클한 감동으로 다가왔고, 건물 옥상에 올라 둘러본 주위 풍경도 아름다웠다. 건물 밖 동쪽 벽면에 한글로 새긴 ‘도서관’ 세 글자가 그처럼 뿌듯할 수 없었다.

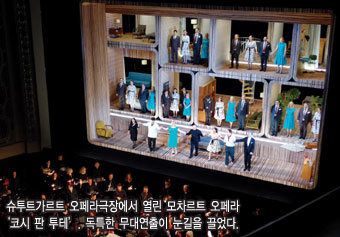

저녁에는 오페라극장으로 향했다. 강수진 국립발레단 단장이 산하 발레단의 전속 무용수로 오랫동안 활약해온 까닭에 우리에게 낯설지 않은 ‘슈투트가르트 주립 오페라’는 독일에서 손꼽히는 명문 극장 가운데 하나다. 과거 테너 볼프강 빈트가센, 지휘자 페르디난트 라이트너 등이 활약했고, 카를로스 클라이버의 신화가 시작된 무대이기도 하다. 또 1990년대와 2000년대에는 독일 오페라 전문지 ‘오페른벨트’에서 여섯 차례나 ‘올해의 오페라극장’으로 선정한 유력 극장으로, 특히 독창적이거나 전위적인 현대식 연출의 메카로 유명하다.

공연은 무척 흥미롭고 만족스러웠다. 막이 열리자 마치 연출가가 블록 쌓기 놀이라도 한 듯 여덟 구획으로 나눈 대형 세트가 모습을 나타냈고, 그 방들을 절묘하게 활용한 드라마는 작품의 다층적 구조와 의미를 매우 효과적으로 드러냈다. 젊은 주역 가수 4명의 노래와 연기는 열정과 진심으로 가득했고, 일본 출신의 남녀 중견가수가 맡은 두 조역은 노련했다. 오케스트라를 이끌며 모든 앙상블을 세심하고 명쾌하게 조율한 이 극장의 음악감독 실뱅 캉브를랭의 지휘도 멋졌다. 아울러 고전적이면서도 독특한 개성을 지닌 극장 건물을 둘러보는 재미도 쏠쏠했다.