남도 추어탕이 미꾸라지 모습이 보이지 않도록 갈아 만든 반면, 서울식 추어탕은 미꾸라지 모양을 그대로 살려서 조리한다. 서울식 추어탕은 소의 양지머리 국물에 두부를 넣고 고춧가루를 친 강한 맛으로 먹었다. 1981년 10월 5일 ‘매일경제신문’에 나온 기사에 따르면 ‘서울 추탕은 찬 두부모를 넣고 불을 지펴 미꾸라지가 두부 속으로 들어간 채로 국을 끓이는 추탕두부국과 미꾸라지곰국’으로 나뉜다. 반면, 영남식은 미꾸라지를 푹 끓여 곰을 해서 꼭 짜낸 국물에 배추 우거지를 넣고 또 푹 고은 후 찧은 산초를 넣어 먹는다.

추어탕 재료인 미꾸라지는 주로 논바닥이나 근처 도랑에서 살았다. 가을 추수 무렵, 논에는 미꾸라지들이 버글거렸다. 추어탕이 가을 음식으로 자리 잡은 이유 중 하나도 추수와 관련 있는 것으로 유추된다.

‘秋(추) 8월 그믐께 서늘 바람 나고 더위 물너간(물러간) 바로 끗치요(끝이요). 녀름(여름) 내 휴업했다가 이 가을철이 잡어 들어오자(돌아오자) 다시 개업한 바로 첫날이엇슴니다. 가을 오면 아마 이 추탕(미꾸라지탕)을 퍽이나 그리워하는 모양 갓슴니다.’(1927년 10월 1일자 ‘별건곤’)

서울에는 일제강점기 무렵부터 대중잡지 ‘별건곤’이 소개한 위의 추어탕집처럼 유명한 곳이 많았다. 화동 ‘황추탕’과 안동 ‘한추탕’, 동대문 밖 ‘형제주점’과 ‘곰보추탕’ ‘장춘옥’ 추어탕이 특히 유명했다. 1930년 영업을 시작한 ‘곰보추탕’에 대해 ‘경향신문’은 ‘자연산 미꾸라지에 양지머리 고기와 늙은 호박, 버섯, 유부 등 모두 15가지의 재료를 넣어서 추탕을 만들고 있다’(1987년 3월 18일자)고 소개했다. 이 집은 현재 뼈가 억세지 않은 전남산(産) 미꾸라지를 주로 사용한다. 원래 추어탕에는 커다란 미꾸라지를 잘 사용하지 않는다.

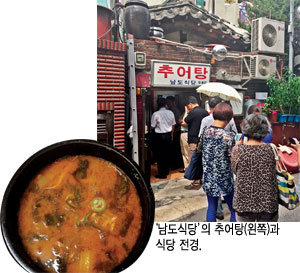

동대문 밖 ‘형제주점’에서 시작한 ‘형제추어탕’은 종로구 평창동 서울예고 부근에 새롭게 둥지를 틀었다. 서울에 서울식 추어탕집만 있는 건 아니다. 중구 정동길 좁은 골목 안에는 남도식 추어탕을 파는 ‘남도식당’이 있다. 전화도 없어 당연히 예약도 안 된다. 점심이면 긴 줄이 서고 저녁이면 일찍 파한다. 갈아낸 추어와 된장이 한 몸처럼 뒤엉켜 국물 맛이 구수하고 깊으며 우거지에선 씹는 맛을 느낄 수 있다. 이 집 추어탕은 강하지 않고 순하며 부드러운 게 특징이다. 곱게 간 산초와 고춧가루, 후춧가루가 탕 옆에 놓여 기호대로 넣어 먹으면 된다.