자전거 박스를 들고 힘겹게 문을 나서자 황량한 초원이 눈에 들어왔다. 크게 숨을 한 번 쉬고 자전거 조립을 시작했다. 한 시간을 예상했지만 동행자의 도움을 받았는데도 두 시간 가까이 걸렸다. 그나마 사라진 부품이 없는 것이 다행이었다. 조립 후 제대로 굴러간다는 것을 확인하고서야 긴장이 약간 풀렸다.

고픈 배를 움켜쥐고 일본 최북단 기념비가 있는 소야곶으로 향했다. 러시아 동부 사할린에서 불어오는 찬바람이 몸을 휘감았다. 몇 km나 달렸을까. 갑자기 안장 뒤에 부착한 후미등이 옆으로 튕겨 나갔다. 조립할 때 단단히 고정하지 않은 탓이었다. 처음부터 이 모양이라니…. 한숨이 나왔지만 액땜한 셈 치자며 마음을 가다듬었다.

소야곶에 도착하니 오호츠크해에서 불어오는 바람을 타고 빗방울이 흩날렸다. 날이 좋으면 약 50km 떨어진 사할린 섬도 보인다고 했지만 이런 날씨에는 무리였다. ‘일본 최북단의 땅’이라고 쓰인 기념비 앞에서 자전거와 함께 사진을 찍었다. 여기서부터 진짜 시작이라는 생각에 각오도 다졌다.

기념비를 마주 보고 조성된 공원에는 ‘기도의 탑’이라는 조형물이 있었다. 날개를 편 학을 형상화한 것으로, ‘1983년 9월 1일 사할린 상공에서 소련 전투기에 의해 격추된 KAL 007편 여객기 희생자들을 기리기 위한 것’이라는 설명이 새겨져 있다. 당시 미국 뉴욕에서 김포국제공항으로 향하던 KAL(대한항공) 007편은 정상 항로를 벗어나 소련 영공으로 진입했고 첩보기로 오인한 소련 전투기가 미사일을 발사했다. 승객과 승무원 269명 전원이 사망했다. 국적별 사망자는 한국인이 105명으로 가장 많았지만 미국인(62명)과 일본인(28명)도 적잖았다.

홋카이도 소야곶에 있는, 일본 최북단임을 알리는 조형물 앞에 선 필자. 한일관계 개선을 기원하는 의미에서 자전거에 양국 국기를 달고 라이딩을 했다(왼쪽). 소야곶에 있는 ‘기도의 탑’ 뒤에는 1983년 9월 1일 소련 전투기에 의해 격추된 KAL 007편 여객기 희생자 269명 전원의 이름을 새긴 비석이 있다.

소련에 갈 수 없던 유가족들은 왓카나이에서 배를 타고 소야곶 인근에서 선상 진혼제를 올렸다. 유골은 고사하고 어디서 어떻게 죽었는지도 모른 채 가족을 떠나보내야 했던 기막힌 상황이었다. 마음을 추스른 유족들은 다시는 이런 비극이 반복되지 않기를 바라며 조형물을 세웠다. 바로 옆에 ‘세계 인류가 평화롭기를’이라는 글이 새겨진 말뚝도 세워져 있었다.

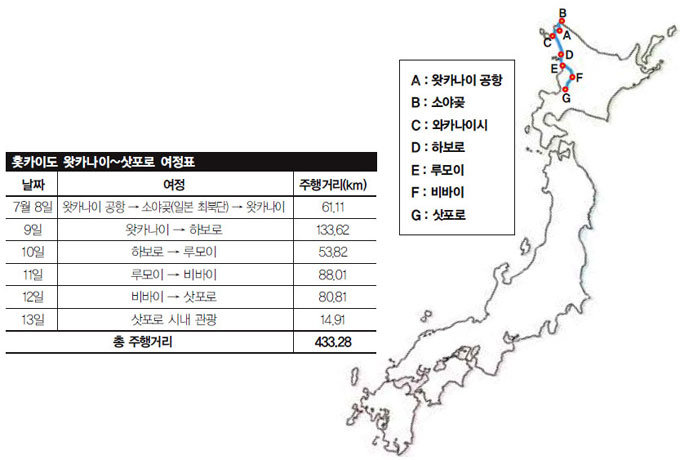

경건한 마음으로 묵념하고 숙소를 정하기 위해 왓카나이시로 향했다. 돌아오는 길에 여우 세 마리를 봤고, 오토바이 라이더들과 손을 흔들어 인사했으며, 창문 밖으로 엄지손가락을 치켜세운 도요타 프리우스 운전자의 격려에 힘을 얻었다. 첫날 주행 거리 61.11km. 저녁을 먹고 눕자마자 곯아떨어졌다.

자전거 일본 종단 둘째 날(9일)과 셋째 날(10일) 여정은 단순했다. 왓카나이에서부터 홋카이도 서쪽 해안도로를 타고 남쪽으로 내려오는 것. ‘오로론 라인’이라 부르는 이 도로는 여행자 사이에 ‘일본에서 가장 아름다운 길’로 유명하다. ‘오로론’은 이 지역에 서식하는 펭귄과 외양이 비슷한 새다.

우회전도 좌회전도 없이 길 하나만 계속 따라가는 여행이지만 지루할 틈이 없었다. 한쪽에는 홋카이도의 광대한 자연이, 다른 쪽에는 아름다운 바다 풍경이 쉼 없이 펼쳐져 탄성을 자아냈다. 울창한 침엽수림을 지나면 넓은 들판과 목장이 나왔고, 거대한 풍력발전기 수십 기가 돌아가는 평원이 등장했다. ‘사슴주의’라는 표지판을 볼 때만 해도 설마 했는데 사슴이 갑자기 도로로 튀어나와 기겁하기도 했다.

동해(일본은 ‘일본해’라고 부르는)를 바라보며 달리는 기분도 각별했다. 파도가 부서지는 바위를 지나면 평온한 어촌마을이 나왔다. 생선 말리는 모습은 한국 동해 연안 어촌과 다르지 않았다. 마음이 안정되면서 노래가 절로 나왔다.

마음이 훈훈해지는 소소한 사건들도 있었다. 둘째 날 테시오라는 마을에서 돈가스로 점심을 먹고 편의점 뒤 그늘에서 쉴 때였다. 정장을 입은 젊은 여성이 “자전거 여행 중인 것 같은데 기운을 내라”며 판촉물인 듯한 휴지를 건넸다. 답례 겸 ‘한일관계 개선을 위해 함께 노력하자’는 내용의 전단지를 주자 유심히 보는 듯하더니 차를 타고 떠났다.

휴식을 마치고 출발한 지 얼마 안 돼 음성 메시지 하나가 도착했다. 편의점 뒤에서 만난 그녀였다. “방금 만난 사람인데 전단지를 잘 읽었다. 나도 일본과 한국의 사이가 더 좋아졌으면 한다. 완주를 응원하겠다”는 내용이었다. 어찌 보면 별것 아니었지만 그 덕에 기분 좋게 오후 라이딩을 마쳤다.

셋째 날은 비 때문에 얼마 못 가 숙소를 정했다. 루모이라는 한적한 도시의 허름한 비즈니스호텔이었다. 말이 호텔이지 한국으로 치면 장급 여관이었다. 맞은편 작은 식당에서 일본식 불고기로 저녁을 먹었다. 그런데 식당 주인의 아버지가 한국인이라고 했다. 그의 아버지는 일제강점기 부모와 함께 시모노세키에서 이 일 저 일 하다 홋카이도까지 와 식당을 차렸고 십수 년 전 세상을 떠났다는 설명이었다.

일본에서 가장 아름다운 도로로 꼽히는 ‘오로론 라인’을 따라 필자가 라이딩하는 모습.

삿포로로 곧장 가지 않고 비바이시에 들른 것은 일제강점기 강제징용의 흔적을 찾기 위해서였다. 비바이시는 유바리시와 함께 일본 최대 석탄 산지인 ‘이시카리 탄전’에 속한 지역이다. 그런 만큼 한반도에서 많은 노동자가 끌려가 노동을 착취당했다.

미쓰비시 비바이 탄광 터의 수직갱 입구. 한국인 노동자들은 엘리베이터를 타고 170m 지하로 내려간 뒤 지하열차를 타고 수km를 더 이동해 석탄을 캤다(위). 한국과 중국의 강제징용자 유골 101위가 보관된 삿포로시 ‘혼간지 삿포로 별원’.

제대로 적응할 시간도 없이 현장에 내몰리다 보니 사고로 희생된 사람도 많았다. 1941년 미쯔비시 비바이 탄광 폭발사고 때 사망한 177명 중 한국인은 33명(18.6%)이었다. 하지만 강제징용이 본격화한 1944년 같은 곳에서 가스폭발 사고가 났을 때 사망자 109명 중 70명(64.2%)이 한국인이었다. 시라토 씨는 “강제로 끌려온 이들은 현장에서 초보였고 사고가 나도 어디로 도망가야 하는지도 몰랐다”고 설명했다.

7월 12일 시라토 씨와 함께 미쓰비시 비바이 탄광 터를 찾았다. 1972년 폐광된 이후 공원으로 변해 지금은 수직갱 입구 두 개와 옛 관리동 건물만 덩그러니 남아 있었다. 그는 “도에서 탄광 흔적을 철거하라고 할 때 끝까지 반대했다”며 “수많은 사람이 희생된 장소인데 넋을 기리기 위한 기념물은 있어야 하는 것 아니냐”고 했다.

비바이와 삿포로의 한

미쓰비시 등 대기업은 그나마 한국인 노동자가 죽으면 유골을 집으로 보내거나 유족을 불러 가져가게 했다. 하지만 중소 하청업체들은 유골을 방치하는 일이 많았다. 홋카이도 사찰 여기저기에 한국인 노동자의 유골이 산재한 것도 이 때문이다.

삿포로시의 ‘혼간지 삿포로 별원’에는 한국인과 중국인 징용자 유골 101위가 보관돼 있다. 홋카이도에서 건설업체를 운영하던 일본인이 맡긴 것이다. 유골 명부에는 한국인 징용자 72명 중 일부의 본적과 창씨개명한 이름이 기록돼 있다.

7월 13일 사찰을 찾아가 명함을 내미니 젊은 승려가 유골 보관함과 제단이 있는 곳으로 안내했다. 다른 보관함 앞에는 사망자 이름이 붙어 있었지만 가장 구석에 있는 1159번 보관함에는 그냥 ‘별원’이라고만 돼 있었다. 보관함 안에는 유골단지 3개가 보였다.

제단을 향해 묵념을 올렸다. 이역만리 객지에서 생을 마감한 한 많은 삶이 머리를 스치면서 눈에 물이 차올랐다. 이들의 넋을 어떻게 위로해야 할지…. 옆에서 지켜보던 승려가 송구스러운 표정을 짓는 것을 보니 더 슬퍼졌다.

|

![[영상] ‘자연의 맛’ 간직한 사찰 음식, MZ 기자가 만들어봤어요](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/82/99/38/698299380ae5a0a0a0a.png)