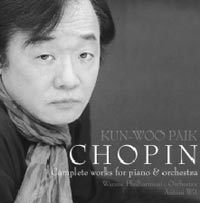

깊어가는 가을에 백건우가 음반과 공연 두 가지 기쁜 소식을 들고 한국 팬을 찾아왔다. 쇼팽 피아노협주곡 전곡을 녹음한 2장짜리 음반(데카)과 5곡의 세르게이 프로코피예프 피아노협주곡 전곡을 2일 동안 완주하는 공연(10월23, 25일 오후 8시, LG아트센터)이다. 쇼팽 음반에는 피아노협주곡 1, 2번뿐만 아니라 ‘폴란드 민요를 위한 판타지’ ‘크라코비아크’ ‘화려한 대 폴로네이즈’ 같은 피아노와 오케스트라를 위한 소품들까지 실려 있다. 둘 다 만만한 분량은 아니다. 완주는 연주자에게나 듣는 이에게나 고된 일종의 ‘음악 마라톤’인데 앞장서서 마라톤을 뛸 백건우는 그저 편안한 얼굴이다.

-연주자에게 전곡 완주는 매우 부담스러운 일일 것 같습니다. 굳이 전곡 완주를 해야 하는 이유가 있나요?

“물론 육체적으로는 힘겨운 일이에요. 특히 프로코피예프의 협주곡들은 피아니스트에게 인간의 한계까지를 요구하는 곡입니다. 그런 난곡을 전부 연주하는 건 분명 모험이지요. 그러나 모험이 없다면 인생이 참 심심하지 않겠어요? 특히 예술가는 너무 안이하게 생활하면 좋은 작품이 나올 수가 없어요.”

-프로코피예프 사망 50주년을 맞아서 기획한 공연으로 알고 있습니다.

“50주년이라는 의미도 있지만 제게는 고국의 음악 팬들에게 이런 음악을 선사한다는 게 더 의미가 큽니다. 한국 팬들은 사실 프로코피예프 1번, 4번, 5번은 별로 들을 기회가 없었죠. 그러나 모두 훌륭한 곡이에요.”

백건우의 설명처럼 프로코피예프가 작곡한 5곡의 피아노협주곡 중 대중적 인기가 있는 곡은 3번 정도에 불과하다. “곡 자체에 문제가 있다고는 생각하지 않아요. 청중이 어떻게 받아들이느냐 하는 것도 연주자의 책임이에요. 연주자가 곡에 대한 이해를 넘어서서 확신을 가지고 연주하면, 청중은 그 음악을 완벽하게 받아들일 수 있습니다.”

이 이야기를 하면서 백건우는 젊은 시절의 기억 한 가지를 들려주었다. 소프라노 바바라 헨드릭스의 스승인 예니 투렐의 노래를 들었을 때의 경험이다. “당시 저는 독일어를 하나도 몰랐는데도 투렐이 부르는 독일어 가곡이 무슨 뜻인지 단어 하나하나까지 알아들을 수 있었어요. 진정한 예술가는 단지 음악을 들려주는 게 아니라 그 음악 안에 든 내용도 관객에게 100% 전달할 수 있습니다. 그리고 한국의 청중은 세계 어느 곳의 관객보다 수준이 높아요. 1996년 명동성당에서 메시앙의 ‘아기 예수를 바라보는 20개의 시선’을 초연했을 때도 걱정하시는 분들이 많았어요. 하지만 사흘간의 연주 중에 성당의 나무의자에서 삐걱대는 소리가 난 적조차 없었습니다.”

“연주자에게 나름의 해석 방식이 있듯이, 듣는 사람에게도 음악을 받아들이는 자기만의 세계가 있다고 봅니다. 그래서 이 곡은 이렇게 들어야 한다는 식으로 말하고 싶지는 않아요.”

백건우의 나이는 벌써 60을 바라본다. 나이가 든다는 것이 그에게는 어떤 의미인지 궁금해졌다. “글쎄요…. 음악에는 끝이란 게 없어요. 사업이나 학문 같은 영역에서는 어떤 목표가 있겠지만 음악을 이해하는 데 있어서는 끝이 없으니까요. 물론 베토벤 피아노 소나타 완주 같은 특정한 목표가 있을 수는 있겠지만요. 그래서인지 프로코피예프나 쇼팽은 평생 동안 함께해온 음악인데도 아침에 일어나서 악보를 펼쳐보면 또 새로운 느낌이 들지요.”

적지 않은 연주자들, 특히 피아니스트들이 지휘자로 변신하는 경우가 많다. 아쉬케나지, 정명훈, 바렌보임 등이 피아니스트로 시작해 지휘자로 전업했다. 100여명 가까운 오케스트라 단원을 휘어잡는 지휘에는 매력 이상의 어떤 것, ‘마력’이 있다고들 한다. 백건우도 그러한 유혹을 느끼지 않을까?

“학생 때에는 지휘자에 대한 욕심도 있었어요. 지휘자가 다룰 수 있는 음악과 피아니스트가 다룰 수 있는 음악은 다르기 때문이죠. 그러나 나이가 들면 들수록 내게 피아노 음악은 점점 높아지는 산 같아요. 그래서 내 꿈은 언제나 보다 완벽한 피아니스트가 되는 거예요.”

60이 가까운 사람이 ‘꿈’을 이야기한다. 그에게 음악은 과연 어떤 존재이기에 이토록 평생을 바친 사랑이 가능한 것일까.

“저는 의무감으로 음악을 하는 게 아니라 안 하면 못 살기 때문에 하는 거예요. 솔직히 말하면 음악 외의 것들은 생각할 시간조차 없습니다. 만약 다시 태어난다면 또 피아니스트가 될 것 같아요.”

백건우의 이번 서울 방문에는 부인인 영화배우 윤정희도 동행했다. 평소에는 ‘피아니스트 백건우와 부인 윤정희’로 불리지만 부산국제영화제 같은 행사에서 이 부부는 ‘영화배우 윤정희와 남편 백건우’로 소개된다. “아내의 유명세가 더 큰 영화 관련 행사에 가면 기분이 어떠냐”는 질문에 그는 “아주 기분 좋아요. 영화와 음악은 서로 통하는 부분이 있거든요”라며 활짝 웃었다.