미국·EU·일본이 특정 품목을 놓고 서로 협력해 WTO에 제소한 것은 이 기구 창설 이후 처음이다. 미국·EU·일본이 중국을 압박하려고 힘을 합쳤다는 것은 희토류가 매우 중요한 광물이라는 사실을 말해준다.

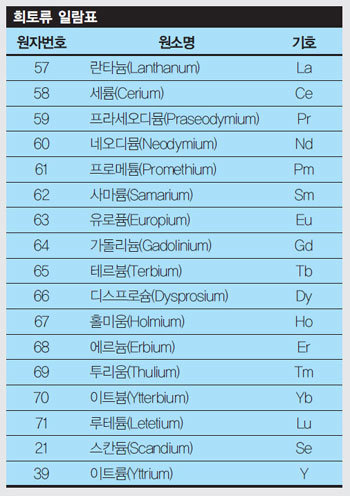

희토류는 말 그대로 희귀한 흙으로, 원자번호 57부터 71까지 란탄 계열 15개 원소에 스칸듐, 이트륨을 합친 17개 원소를 통틀어 일컫는다. 화학적 성질이 비슷해 분리하기 어렵고, 천연적으로 서로 섞여 산출 양이 매우 적다. 희토류가 주목받는 이유는 고온 초전도체, 하이브리드 자동차, 풍력발전 터빈, 휴대전화, PDP, 항공기 부품, 광학렌즈, 컴퓨터 디스크, 특수 자석, 석유화학 촉매제 등 21세기 첨단산업에 꼭 필요한 핵심 원료기 때문이다. ‘첨단산업의 비타민’ 또는 ‘녹색산업의 필수품’이라는 수식어가 붙는 희토류는 미래산업의 성패를 좌우할 전략자원이라 해도 과언이 아니다.

中, 전 세계 매장량 57.7% 보유

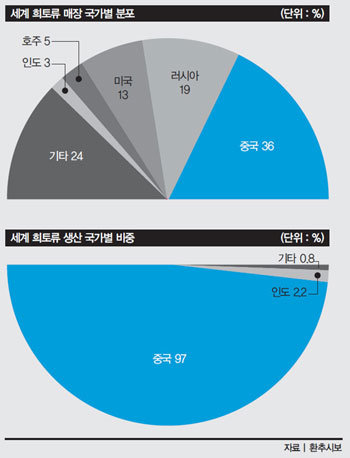

문제는 희토류를 캐내는 것이 ‘하늘의 별 따기’처럼 어렵다는 점이다. 희토류를 보유한 국가도 별로 없다. 그런데 중국의 희토류 매장량은 전 세계의 57.7%에 달하며, 공급량의 63%, 생산량의 95%를 차지한다. 중국은 현재 희토류 비축량, 생산규모, 수출량에서 압도적으로 세계 1위를 기록하고 있다. 중국의 희토류 연간 생산량은 18만t이다. 특히 세계에서 유통되는 희토류의 절반이 중국 네이멍구(內蒙古) 자치구 바오터우(包頭)에 있는 바얀오보 광산에서 나오며, 중국 남부의 소규모 광산들이 나머지를 생산한다. 희토류 중 디스프로슘과 테르븀은 99%가 중국에서 나온다.

중국 개혁·개방의 총설계사 덩샤오핑(鄧小平)은 1992년 1월 “중동에 석유가 있다면 중국에는 희토류가 있다”고 말한 바 있다. 중동 산유국들이 석유를 수단으로 국제사회에 영향력을 행사해왔듯이, 중국도 덩의 ‘예언’처럼 21세기 첨단산업 분야에서 강력한 힘을 발휘할 수 있는 수단을 가진 셈이다.

중국은 현재 희토류 수출을 강력히 통제한다. 중국의 희토류 수출량은 최근 3년간 계속 줄었다. 실제로 중국 정부는 2006년 연간 6만t에 달했던 희토류 수출 쿼터(수출 한도)를 지난해와 올해 그 절반에 그치는 3만t으로 줄였다. 이 때문에 희토류 가격이 급등한 데다, 구하기조차 어려운 실정이다. 중국은 희토류 수출을 통제하는 이유는 개발에 따른 환경오염 때문이라고 주장해왔다.

하지만 이는 어디까지나 대의명분일 뿐 속셈은 따로 있다. 전자, 자동차 등 자국의 첨단산업을 집중 육성해 선진국과 경쟁하려는 의도다. 중국은 이를 위해 희토류를 자국의 첨단산업에 집중 투입하고 있다. 중국 정부는 자국 기업에는 수출가보다 훨씬 싼값에 공급한다. 이 때문에 희토류가 반드시 필요한 외국 첨단기업들은 울며 겨자 먹기로 비싼 희토류를 살 수 밖에 없는 상황이다. 하이브리드 자동차에 들어가는 네오디뮴의 경우 지난해 가격은 전년 대비 563% 상승했고, 중국의 수출 가격은 국내 가격보다 66% 높은 kg당 321달러다. 심지어 중국 정부는 외국 첨단기업들에 “희토류를 싼값에 공급받고 싶으면 자국으로 공장을 옮기면 된다”는 말까지 한다. 희토류를 수단으로 외국 첨단기업의 기술까지 전수받으려는 의도를 내비치는 것이다.

중국은 또 희토류를 외교·안보 수단으로 활용하려는 야심도 있다. 중국은 2010년 9월 댜오위다오(釣魚島·일본명 센카쿠 열도)를 둘러싸고 일본과 외교 갈등을 빚자 희토류 수출을 전면 중단한 적이 있다. 당시 일본 정부는 센카쿠 열도 인근 해상에서 불법 조업하던 중국 어선이 자국 해안보안청 순시선과 충돌하자, 중국 어선의 선장을 체포해 사법 처리하려고 했다.

외교·안보 수단으로 활용

2월 16일 한국광물자원공사에서 희토류를 살펴보는 이명박 대통령.

미국·EU·일본은 이미 희토류 때문에 ‘비상’이 걸린 상태다. 현재 전 세계 희토류 수요는 연 12만4000t이며 2015년까지 2배 이상 늘어날 전망이다. 독일 프라운호퍼연구소도 희토류 수요가 향후 20년간 폭발적으로 늘 것으로 내다봤다. 미국은 현재 필요한 희토류 중 76%를 중국에서 수입한다. 미국 지질연구소는 자국 경제가 희토류 부족이라는 위험에 노출됐다면서 안보 차원에서도 중국이라는 잠재적 적국에 희토류를 의존하는 상황은 결코 바람직하지 않다고 지적했다. 희토류는 미사일 등 최신예 무기 제작에도 필수적으로 사용된다. 이 때문에 미 의회는 미군이 중국의 희토류에 얼마나 의존하는지를 검토하려고 국방예산을 따로 배정하기도 했다.

EU도 희토류 14종을 조달하는 데 어려움을 겪고 있다. 일본은 희토류 대부분을 중국으로부터의 수입에 의존한다. 미국·EU·일본이 WTO에 제소한 것은 어쩔 수 없는 선택이라 볼 수 있다. 특히 미국은 차제에 희토류 문제를 중국의 불공정무역에 대한 압박 카드로 삼으려는 의도를 가진 것으로 분석된다. 버락 오바마 미국 대통령은 1월 24일 국정연설에서 “중국의 불공정무역에 강력히 대응하겠다”고 천명했다.

실제로 오바마 대통령은 2월 28일 불공정무역 관행을 감시하고 대응하는 범정부 무역집행센터를 신설하는 행정명령에 서명했다. 그리고 3월 13일 기자회견에서는 “중국이 미국 기업들이 첨단제품을 만드는 데 필요한 희토류의 수출을 제한한다”면서 “중국의 불공정무역 행위를 좌시할 수 없다”고 강력히 비판했다. 희토류를 전략적으로 무기화하려는 중국의 의도를 ‘공정무역’이라는 국제 규범과 틀로 막으려는 것이다. 또 오는 11월 대선을 앞둔 오바마 대통령으로선 대규모 중국 무역 적자 때문에 일자리가 없어진다는 국내의 반중 여론을 의식해 희토류 문제를 들고 나온 측면도 있다. 하지만 미국·EU·일본이 중국과의 정면 대결에서 유리하지만은 않은 상황이다. 중국이 칼자루를 쥐고 있기 때문이다. 중국 상무부는 “희토류 수출 제한은 자원과 환경보호, 지속가능한 발전 차원에서 단행된 조치”라면서 “중국은 책임감 있는 WTO 회원국이며 WTO 분쟁 해결 절차에 따라 적절히 대처할 것”이라고 강조했다. WTO 규정에 따르면, 중국은 분쟁 중재를 요청한 당사국들과 60일 내에 대화에 나서야 한다. 만약 이 기간 안에 합의가 이뤄지지 않을 경우 미국 등은 중국의 부당한 수출 제한 조치를 조사하도록 WTO에 요구할 수 있다.

중국 외의 공급선 물색

미국·EU·일본의 궁극적인 대응책은 중국 외의 공급선을 확보하는 것이다. 미국은 캘리포니아 주 마운틴 패스(Mountain Pass) 광산을 다시 열어 생산 재개에 나섰다. 마운틴 패스 광산은 중국의 바얀오보 광산과 함께 전 세계적으로 희토류가 가장 많이 매장된 곳이지만 2002년 환경오염을 이유로 채광을 중단했다. EU와 일본도 호주, 중남미, 아프리카 등지에서 희토류를 조달하려고 적극 나서고 있다. 특히 일본은 보츠와나, 잠비아, 모잠비크 등 아프리카 남부 3개국을 집중 공략 중이다. 일본 정부가 아프리카 주재 대사관을 대폭 늘리기로 결정한 이유도 희토류 때문이다. 일본은 2015년까지 필요한 수요의 40% 정도인 1만5000t을 중국이 아닌 다른 국가에서 조달할 수 있을 것으로 기대한다.

각국이 첨단산업과 친환경 녹색산업 기술 개발에 박차를 가할수록 희토류에 대한 의존도는 높아질 전망이다. 따라서 희토류를 둘러싼 다툼은 앞으로 더 치열해질 가능성이 높다. 특히 희토류 문제는 거대한 글로벌 자원 전쟁의 전초전이라 할 수 있다. 지구의 자원은 유한한 데다 갈수록 줄어들기 때문이다.