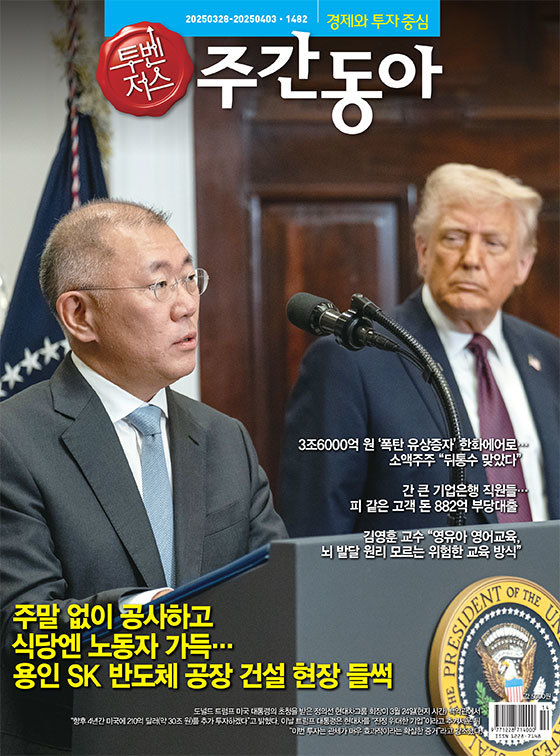

‘미래의 문화한국’을 주제로 인공지능(AI)이 만든 이미지. 김재준 제공

왜 중앙이 모든 걸 설계하는가

이번 정책의 핵심 과제 중 하나는 서울에 몰려 있는 문화기관을 지방으로 분산하는 것이다. 국립예술단체를 지역으로 옮기고, 분관을 만들고, 문화도시 3.0이라는 이름으로 지방을 키우겠다는 계획이다. 겉보기엔 서울 중심의 문화 기조 해소처럼 보인다. 하지만 정작 지방 예술가들은 자율성 확장이 아닌, ‘문화 이식’의 불쾌함을 느끼고 있을 수도 있다.

광주에서 활동하는 한 무용기획자는 이렇게 말했다. “서울에서 기획하고 서울에서 결정해 사람만 내려보내는 방식이라면 그건 그냥 출장입니다. 우리는 자율성을 원하지, 외부 지시를 따르는 ‘공간’이 되고 싶은 게 아닙니다.”

경남 지역 예술가들 역시 “지방에는 창작 인력이 부족하다”는 전제부터 문제 삼는다. 지방 예술대학과 중앙기관의 공동 커리큘럼을 강조하는 정책 방향은 지방 교육의 ‘열등성’을 암묵적으로 가정한 것이다. “권역별 분관 조성” 역시 지방을 중앙의 하위 종속 단위로 보겠다는 발상에 가깝다고 쓴소리를 한다. 많은 지역 예술가가 실질적인 ‘문화 분권’을 원한다. 서울의 틀을 지방에 적용하기보다 각 지역의 문화 생태계가 자율적으로 발전할 수 있도록 뒷받침하는 방식이 필요하다.

지방 각 지역에 이미 전통 공예, 민속 예술, 지역사 기반의 예술가 집단들이 존재한다. 문제는 그들이 주체가 될 기회가 적고, 외부 프로그램에 조력자로만 동원된다는 점이다. 문화 분권은 ‘제도를 내려보내는 것’이 아니라, ‘주도권을 넘기는 것’이다. 이는 쉽지 않은 과제다.

정부는 “시장 중심 문화예술 생태계 조성”을 강조한다. 그러나 이 문장은 두 가지 질문을 불러온다. 첫째, 정말 시장이 중심인가. 예술 지원 대부분은 여전히 보조금 중심이다. 정책 금융, 민간 후원, 자생적 시장은 제자리걸음인데도 예술가들은 수시로 공모를 준비하고, 행정 서류에 익숙해져야만 살아남는다. “공모사업이나 지원금은 분명 도움이 됩니다. 하지만 일정 테마에 맞춰야 하고, 발표할 때마다 지역 기관 평가도 받아야 하죠. 처음엔 살아남을 수 있지만, 점점 창작의 방향을 잃게 됩니다.”

둘째, 정말 창의성이 중심인가. 문화정책의 많은 부분이 “효율성” “성과 지표” “산업화” 같은 말들로 가득하다. 하지만 예술은 본질적으로 실패를 동반하는 실험의 영역이다. 보이지 않는 성과, 비주류의 시도, 비경제적인 창작이 존중받지 못한다면 결국 제도에 길들여진 예술가만 살아남는 구조가 될 수 있다.

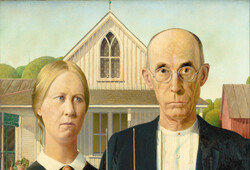

조선대를 졸업한 뒤 독일로 건너가 작품 활동을 펼치고 있는 세오(SEO), 서수경의 그림. 그는 단순히 캔버스에 물감으로 그리는 게 아니라 800가지 색이나 되는 한지를 수백 수천 조각으로 분리해 캔버스에 붙인 다음 채색하는, 이른바 한지 콜라주를 이용한 입체적인 화풍으로 세계의 주목을 받고 있다. ⓒ SEO

문화정책의 미래는 ‘물러섬’의 철학에서

한 젊은 영화인의 말은 정부 문화정책의 맹점을 간파하고 있다. “50억~100억짜리 영화가 잘 되니까 그쪽 예산을 늘리겠다고 해요. 그런데 그런 영화를 만들 사람은 어디서 나와야 하죠? 10억 미만 작은 영화들을 지원해야 그 기반이 자라나요. 지금은 그 기반을 깎고 있는 느낌이에요.”

인공지능(AI)도 마찬가지다. “AI가 뜨니까 공모전만 쏟아져요. 상금만 타고 끝나요. 결과물에 대한 지원이 아니라 펀더멘털, 즉 기초와 연결고리에 돈을 써야죠. 그게 정말 ‘2035년’을 이야기하는 정책 아니겠어요?”

기초 예술, 저예산 창작, 실험적 작품, 비산업적 예술… 이 모든 것이 ‘결과 중심’ 정책 설계에서는 잘려나간다. 하지만 그 기반이야말로 미래 문화산업을 떠받치는 토양이다.

지금의 문화 지원은 1년 단위, 평가 중심, 결과 위주의 구조로 이뤄진다. “다년 지원, 매칭형 지원, 예술 행정지원 체계의 개편이 필요해요. 생태계 자체가 다시 짜여야 해요. 특히 순수예술 영역은 더욱 그렇습니다.”

한국처럼 중앙정부가 모든 문화를 총괄하는 구조는 세계적으로도 매우 드물다. 독일은 오랫동안 문화와 교육을 철저히 지방자치 몫으로 간주했다. 연방정부에는 ‘문화부 장관’이라는 자리가 아예 존재하지 않았다. 오히려 게르하르트 슈뢰더 전 총리가 문화 지원 확대를 위해 처음으로 ‘문화수석’을 총리실에 뒀고, 그 후에야 연방예술재단이 생겨났다. 즉 지역문화가 먼저 자생한 후 중앙정부가 뒤따라 필요를 인식하고 보완한 것이다. 유럽연합(EU)도 주목할 만하다. 매년 한 국가에서 ‘문화도시’를 지정하고, 도시 중심의 문화행사를 지원한다. 이는 지방의 자율성과 문화 고유성을 강화하는 방식이다. 단지 ‘기관의 이전’이 아니라, 도시를 살아 있는 문화 플랫폼으로 만드는 전략이다.

한국은 지난 30년간 정부가 중심이 되어 문화예산을 확대하고 기반 시설을 구축해왔다. 이른바 ‘따라잡기 모델’로서는 꽤 성공한 셈이다. 하지만 이제는 다르다. 문화는 계획으로 통제할 수 없는 살아 있는 생명체다. 정부가 정말로 ‘문화강국’을 꿈꾼다면 이제는 질문을 바꿔야 한다. “어떻게 잘 이끌 것인가”가 아니라, “어떻게 잘 물러설 것인가”로. 이것이야말로 보수적 시선에서는 예산의 효율성, 진보적 시선에서는 창작의 자율성을 모두 확보할 수 있는 현명한 개입 방식이 될 것이다.

김재준 교수는…

서울대 경제학과를 졸업하고 미국 프린스턴대에서 경제학 박사학위를 받았다. 국민대 경상대학장, 국민대 도서관장과 박물관장, 한국예술경영학회 회장을 역임했으며 현재 국민대 국제통상학과 교수로 재직하고 있다.