일반적으로 은행 같은 금융기관은 대출에 앞서 근저당을 설정한다. 근저당은 장래에 생길 채권을 최고액까지 담보하는 저당권을 말한다. 대출자가 채무를 상환하지 않으면 은행은 담보로 설정한 부동산을 처분해 우선적으로 변제받을 수 있다. 은행으로선 대출 위험 헤지를 위한 일종의 안전장치인 셈이다.

불공정 약관, 고객에게 부담 전가

그동안 은행은 국민주택채권 매입비, 등록세, 지방세 등 근저당권 설정비 부담 주체를 고객이 선택하도록 약관에 정해놓았다. 외관상 고객에게 선택권을 준 것처럼 보이지만, 실상은 대출 거래에서 우월한 위치에 있는 은행이 지위를 이용해 대출 관련 부대비 가운데 은행이 부담해야 할 비용까지 고객에게 전가해왔다. 만일 고객이 부담하지 않을 때는 대출약정금리 외에 가산금리를 추가한 이자를 받았다.

그러다 보니 2000년대 초부터 은행 약관이 ‘부당하게 불리한 불공정 약관’이라는 비판이 끊이질 않았다. 2006년 3월 감사원의 감사, 2006년 국민고충처리위원회 권고 등이 잇따랐지만 은행은 미동도 하지 않았다. 그러자 공정거래위원회(이하 공정위)는 2008년 2월 ‘근저당 설정비는 은행 부담, 인지세는 50%씩 부담’을 골자로 한 표준약관을 마련하고 은행에 이것을 사용하도록 권장했다.

하지만 16개 시중 은행은 전국은행연합회와 함께 소송으로 공정위 결정에 대응했다. 치열한 법정 다툼을 전개하면서 소송은 반전에 반전을 거듭했다. 서울고등법원(이하 서울고법)은 공정위의 개정 표준약관의 사용 권장 행위가 위법이라며 공정위 일부 패소 판결을 내렸다. 하지만 2010년 10월 대법원은 “서울고법의 판단에는 약관 조항의 불공정성 판단 기준에 관한 법리를 오해해 심리를 다하지 못한 위법이 있다”며 해당 사건을 서울고법에 파기환송했다. 결국 올 4월 6일 서울고법이 대법원의 판결 취지에 따라 공정위의 개정 표준약관 사용 권장이 정당하다고 최종 확인함으로써 지루한 소송은 일단락됐다.

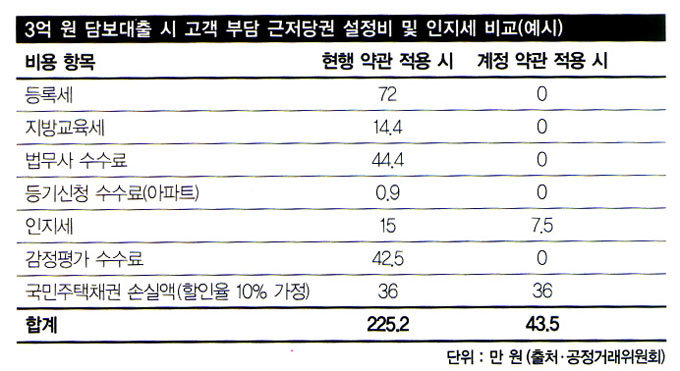

공정위의 표준약관이 정당하다는 법원 판결이 나오자 은행들은 고심 끝에 약관을 고쳤다. 근저당 설정비의 부담 주체를 고객이 선택하는 것이 아니라, 약관에 구체적으로 명시한 것. 새 표준약관에 따르면, 7월 1일부터 국민주택채권 매입비는 고객(채무자) 또는 설정자가 부담하지만 등록세, 지방교육세, 등기신청 수수료, 법무사 수수료, 등기신청 수수료(아파트), 감정평가 수수료는 은행이 부담한다. 또한 부담 주체가 불분명한 비용, 인지세는 고객(채무자)과 은행이 50%씩 부담하도록 정했다.

이에 따라 대출자 부담이 줄어들 것으로 보인다. 예를 들어, 3억 원의 부동산담보대출을 받을 경우 기존에는 등록세 72만 원, 법무사 수수료 44만4000원 등 약 225만2000원을 부담했지만, 개정 표준약관을 적용하면 국민주택채권 손실액과 인지세 일부 등 43만5000원만 부담하면 된다(표 참조).

일부에선 은행이 대법원 판결과 공정위의 지시에도 몇 달간 약관 변경을 미루다, 7월에 표준약관을 전격 도입한 것을 두고 “김 빼기 아니냐”는 반응을 보인다. 시민단체에서 7월에 단체소송을 제기한다고 밝히니, 표준약관을 도입해 물타기를 한다는 것. 금융소비자연맹 조남희 사무총장은 “새 표준약관은 어디까지나 앞으로 부동산담보대출을 받는 사람에게만 적용되는 것이다. 은행이 과거 대출자에게 부당하게 전가한 것에 대해선 슬그머니 덮고 넘어가려 한다”며 비판했다.

시민단체는 지난 10년간 은행이 근저당 설정비로 부당하게 취득한 이득이 10조 원에 이를 것으로 추산한다. 2008년 공정위가 표준약관을 마련하면서 2006년 기준 은행이 개인이나 기업에 근저당 설정비를 부당하게 전가한 금액을 추산한 결과 1조6000억 원이었다. 공정위의 당시 기준대로라면 2010년 부당이득은 약 1조3600억 원에 이른다. 은행들이 매년 평균 1조 원씩만 부당이득을 취했다고 해도 10년이면 10조 원이 넘는다는 계산이다.

금융소비자연맹은 6월 30일까지 소송 참가자를 모아 7월 안에 부당이득반환 1차 단체소송을 제기할 예정이다. 6월 27일 현재 4000건을 접수했으며, 마감을 앞두고는 하루 300건 이상 접수할 정도로 반응이 뜨겁다. 금융소비자연맹은 일단 16개 시중 은행을 피고로 시효가 10년인 부당이득반환소송을 제기한 뒤 그 결과를 보고 후속 소송을 제기한다는 방침이다. 조 사무총장은 “원칙적으로 약관이 당연히 무효이기 때문에 시효가 없다. 20~30년이 지난 사례도 검토할 것”이라고 밝혔다.

시민단체의 분주한 움직임에 대해 시중 은행들은 공식 반응을 내놓지 않는다. KB국민은행 관계자는 “관련 소식을 계속 확인하고 있지만 아직 정식으로 소송을 제기한 것은 아닌 만큼 추후 법원에 소장이 접수되면 대응할 것”이라고 말했다. 우리은행 역시 “은행이 직접 대응책을 마련하고 있지는 않다. 은행연합회 차원에서 논의 중인 것으로 안다”고 전했다.

은행들은 겉으로는 아무렇지 않다는 듯 태연한 모습을 보이지만, 속으로는 10조 원의 부당이득을 취했다는 시민단체의 주장에 불쾌해한다. 한 시중은행 대출 담당자는 “그동안 대출받은 고객도 (근저당 설정비를 부담하는 대신) 낮은 이율을 적용받으면서 이득을 본 것 아니냐”며 불편한 심경을 드러냈다.

“근저당 설정비를 고객이 부담하면 만기 전 중도상환 수수료가 0.5%가량인 반면, 은행이 근저당 설정비를 부담하면 중도상환 수수료가 1~1.5%다. 이 금리 차이가 최대 1%포인트로, 1억 원을 대출받았다면 약 100만 원을 할인받는 셈이다. 근저당 설정비를 고객이 부담하는 대신 이율을 낮췄으니 은행이 부당이득을 취한 것은 없다.”

그러나 금융당국 일각에선 “근저당 설정비를 고객에게 부담시키고 이율을 낮췄다는 것 자체가 은행의 이기적 행태를 고스란히 드러내는 짓”이라며 비판했다. 마치 은행이 선의로 이율을 낮춘 것처럼 주장하지만, 실상은 자신의 이해관계 때문에 전략적 선택을 한 것이라는 지적이다. 한 금융 당국자는 “은행이 이자를 비싸게 받으면 대출경쟁에서 불리하니깐, 일단 이율을 싸게 보이게 하면서 (이율이 낮아서 생기는) 그만큼의 손실을 근저당 설정비 명목으로 대출받는 고객에게 전가시켰다”며 은행의 주장을 반박했다.