9월 2일 새누리당 김무성 대표가 국회 본회의장에서 교섭단체 대표연설을 하고 있다.

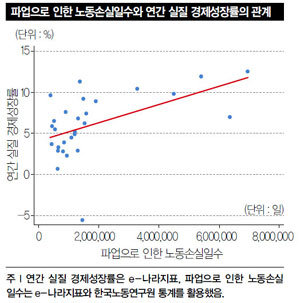

과연 그럴까. 사실관계부터 확인해보자. 오른쪽 그래프는 노조 파업과 경제성장률의 관계를 보여준다. X축은 파업으로 인한 그해의 노동손실일수, Y축은 연간 실질 경제(국내총생산·GDP) 성장률이다. 노동손실일수는 파업으로 조업이 중단된 일수의 총합을 일컫는다. 예를 들어 노동자가 1000명인 사업장이 10일간 파업하면 노동손실일수는 1만 일이다. 자료에 포함된 연도는 1987년부터 2014년까지다.

이익집단화한 노조 공격해봐야…

귀족노조의 폭력 때문에 국민소득이 오르지 않고 있다면, 노조 파업으로 노동손실일수가 많을수록 경제성장률도 낮게 나타나야 옳을 것이다. 하지만 김무성 대표의 주장과 달리 노조 파업과 경제성장률은 정(+)의 상관관계를 보인다. 파업이 활발했던 해에 오히려 경제성장률이 더 높았다는 뜻이다. 1987년 파업으로 인한 노동손실일수는 총 694만 일에 달하지만 그해 경제성장률은 12.5%였다. 반면 지난해에는 파업으로 인한 노동손실일수가 87년의 10분의 1도 안 되는 65만 일이지만 경제성장률은 3.3%에 그쳤다.

혹자는 이런 경향이 관찰되는 이유를 두고 1980년대 후반 극심한 노동 분규와 3저(低) 호황으로 인한 고도성장 시기가 우연히 맞물렸기 때문이라고 생각할 것이다. 하지만 분석 범위를 외환위기 후인 1999년 이후로 한정해도 결과는 달라지지 않는다. 파업이 많았던 해에 경제성장률이 더 높았다.

노조 파업이 그해의 경제성장을 당장 저해하지 않는다 해도 그다음 해에 악영향을 끼치지는 않을까. 김무성 대표도 노조 파업이 기사화되면 이를 본 외국인들이 투자를 줄인다고 주장했다. 이를 확인하고자 전년도의 파업으로 인한 노동손실일수와 이듬해 경제성장률의 상관관계를 살펴봤지만, 역시 결과는 변하지 않았다. 아이러니하게도 전년도 파업으로 인한 노동손실일수와 이듬해의 경제성장률은 같은 방향으로 움직였다. 연도별 외국인 투자 액수와 노조 파업의 상관관계를 살펴봐도 둘 사이에서는 전혀 상관관계를 찾을 수 없었다. 노조 활동과 경제성장은 같은 방향으로 움직였을 뿐, 노조가 경제성장을 방해했다는 증거는 없다는 의미다.

그렇다고 이런 단순 분석을 통해 노조가 경제성장에 긍정적으로 작용한다고 주장할 생각은 전혀 없다. 노조와 경제성장, 생산성의 관계에 대해 많은 연구가 이뤄져왔지만 학자 사이에서도 일치된 의견은 없다. 일부에서는 활발한 노조 활동이 기업의 생산성 향상을 유도해 성장에 도움이 된다고도 주장한다. 한국에서 노조 활동이 활발했던 시기에 경제성장률이 높았던 이유는 노조가 경제성장에 긍정적으로 기여했다기보다 아마도 기업 성과가 좋아질 때 노동자도 그 과실을 함께 누리려 싸웠기 때문일 것이다.

기업 간 경쟁이 더 중요하다

노조는 자신만을 위하는 귀족노조가 될 수도 있고, 조합원을 넘어 사회 전체의 전반적인 평등을 촉진하는 조직으로 작동할 수도 있다. 전자의 경우를 노조의 폐쇄효과(Closure Effect)라 하고 후자의 경우를 확산효과(Spillover Effect)라 부른다. 외국 사례를 보면, 노조 조직률이 낮을 때 사회 전체에 끼치는 영향력이 줄어들고 자신만의 이익을 추구하는 이익집단화 경향이 나타난다. 한국의 노조 조직률은 10%에 불과하다. 한국 노조가 이익집단화하고 폐쇄효과를 강화하고 있다는 비판은 온당하다. 그렇지만 이익집단화한 소수 노조를 공격하고 약화시킨다고 경제가 성장하고 일자리가 늘어나지는 않는다.

박근혜 정부와 새누리당은 노동개혁을 통해 청년 일자리를 늘린다면서 갈등을 부추기는 전략을 쓰고 있다. 임금피크제를 도입하자며 세대 간 갈등을 키우고, 노동개혁을 주장하며 노조를 공격하는 식이다. 전체 인구에서 젊은 층보다 고연령층이 차지하는 비율이 높고 진보보다 보수층이 두터운 한국 사회에서 이런 전략은 분명 지지율 유지와 상승에는 도움이 될 것이다.

하지만 이 전략이 노동개혁이라는 어려운 정책과제를 성공적으로 수행하는 데도 긍정적으로 작용할까. 갈등의 격화가 경제성장률을 높이고 청년 실업도 해결할까. 아마 그렇게 믿는 사람은 드물 것이다. 박근혜 정부의 경제정책은 연일 좌충우돌을 거듭하고 있지만, 한 가지 일관된 점은 임금피크제와 노조 약화가 모두 대기업의 애로사항을 덜어준다는 것이다.

좌우를 떠나 대다수 학자가 동의하는 경제성장의 가장 중요한 요소는 노조가 아니라 기술 발전, 자본 투자, 노동력 증대다. 설령 부정적 효과가 있더라도 노조 활동은 그 영향이 적다. 노동시장 제도가 경제성장에 끼친 효과를 종합적으로 분석한 영국 노동경제학자 스테판 니켈과 리처드 라야드의 연구에 따르면, 노조의 부정적 효과를 제거하는 가장 핵심적인 방책은 생산시장의 경쟁을 촉진하는 것이다. 기업 간 공정한 경쟁체제를 확립하는 게 노조를 공격하는 것보다 더 효과적이라는 얘기다.

쇠파이프를 든 대기업 노조보다 재벌의 독과점 체제하에서 제대로 된 경쟁이 이뤄지지 않고 있다는 점이 훨씬 더 경제성장에 미치는 악영향이 크다. 하지만 연일 전해지는 뉴스를 보고 있노라면 한국에서는 기업 간 경쟁이 있어야 할 자리를 재벌가 형제들의 암투가 대신하는 듯하다. 이래서야 소득 3만 달러를 달성할 수 있겠는가.

![[영상] “달러 투자는 가격 예측 빗나가도 이득… <br>달러 보유하는 것만으로도 방어 효과”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/699bae1b11add2738e25.jpg)

![[영상] AI 반려로봇 88만 원… <br>마트에서 스마트폰 사듯 로봇 쇼핑한다](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/8e/b9/cf/698eb9cf1c04a0a0a0a.jpg)