![1999년 유로화 출범 이후 일시적 호황을 누리다 장기 부진의 늪에 빠진 유럽. [GETTYIMAGES]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/61/d7/89/5b/61d7895b115bd2738276.jpg)

1999년 유로화 출범 이후 일시적 호황을 누리다 장기 부진의 늪에 빠진 유럽. [GETTYIMAGES]

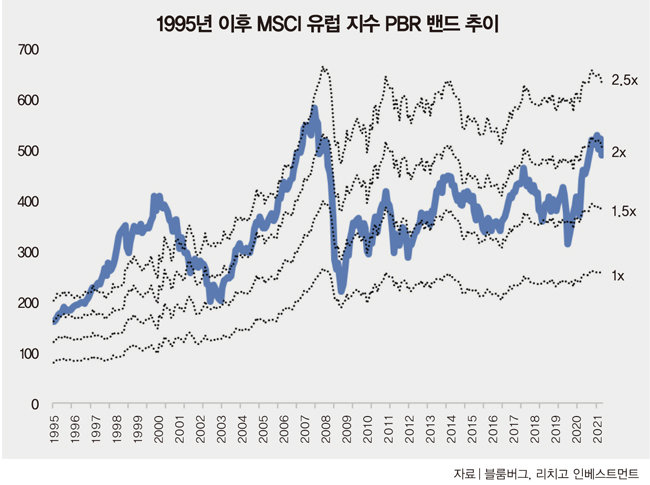

‘그래프’는 MSCI 유럽 지수의 PBR 밴드를 보여주는데, 현재 2007년 기록한 고점 근처에도 못 간 형편이다. PBR(Price to Book Value Ratio: 주가순자산비율)는 기업의 순자산가치와 비교한 주가 수준을 보여주는 지표로, 주당 순자산가치가 1만 원일 때 주가가 2만 원에 형성돼 있으면 PBR는 2배가 된다. 참고로 지난해 말 한국 증시 PBR는 1배 전후였으니, 유럽주식은 한국보다 비싸다고 볼 수 있다. 특히 순자산가치 성장률의 차이가 크다는 점을 감안하면 유럽 증시의 고평가가 눈에 띈다. 1995년 이후 한국의 주당 순자산가치는 연 6% 이상 늘어났지만 유럽은 4% 성장에 그쳤다.

1999년 유로존 출범 후 연 경제성장률 1.89%

물론 주식시장은 투자자 심리의 영향을 크게 받기 때문에 한 나라의 성장성을 평가하는 척도로 보기 어려운 측면이 있다. 그렇다면 경제성장률은 어떨까. 1999년 유로존 출범 이후 2021년까지 유럽의 연 경제성장률은 1.89%에 불과하고 독일은 1.14%, 이탈리아는 0.11%에 그쳤다. 같은 기간 한국이 3.84%, 세계경제가 4.93% 성장했음을 감안하면 유럽이 얼마나 부진했는지 알 수 있다. 따라서 유럽 증시가 지난 10여 년 동안 부진을 경험한 것은 어쩌면 당연한 결과다. 투자자는 좀 더 성장 탄력이 높고 신뢰할 수 있는 곳에 투자하기를 원하기 때문이다.유럽 경제가 장기 부진 늪에 빠진 원인은 어디에 있을까. 1999년 유로(Euro·유로화) 출범이 가장 결정적 악영향을 미쳤다고 본다. 유로는 기존에 존재하던 각국 통화를 대체한 유럽지역 단일통화다. 이 부분에서 유로화 출범 배경에 관한 설명이 필요하지만, 오늘은 일단 유로화 출범 후 벌어진 경제적 변화에 주목하자. 유럽은 유로화 출범 이후 일시적으로 호황을 누렸는데, 이는 각국이 하나의 시장으로 통합돼 시장 ‘파이’가 커진 덕분이다. 아울러 유럽에서 가장 신용도가 높은 독일의 차입 조건으로 각국이 돈을 빌릴 수 있다는 점도 큰 영향을 미쳤다.

예를 들어 1995년 3월 이탈리아 국채금리는 13.4%였지만 독일은 7.3%에 불과했다. 당시 이탈리아는 국가 부채가 많고 인플레도 심한 나라였기에 더 높은 금리를 제시하지 않으면 글로벌 투자자들이 투자할 이유가 없었다. 1999년 초 이탈리아 국채금리는 3.9%까지 떨어져 독일 금리(3.7%)와 거의 차이가 없었다. 이런 현상이 벌어진 것은 ‘지급보증’에 대한 기대 때문이었다.

그러나 현실은 냉혹했다. 2010년을 전후해 이탈리아와 그리스 등 남유럽 국가들이 심각한 경제위기를 겪을 때 독일을 중심으로 한 북유럽 경제 강국들은 이들 나라에 구제금융을 대가로 강력한 구조조정을, 그리스 국채 투자자들에게는 50% 이상 손실 분담을 요구했다.

경상수지 적자에 불황 겹쳐 국가 파산 선언

이 부분에서 “저금리로 자금을 조달한 남유럽 국가가 재정위기를 겪을 이유가 어디 있는가”라고 의문을 갖는 독자가 있으리라 생각된다. 남유럽 재정위기의 가장 직접적인 원인은 경제 체력 수준과 동떨어진 금리로 마음껏 대출을 받게 된 데 있다.예를 들어 지난 10년 평균 명목 경제성장률이 6%인 그리스가 독일 국채금리 수준(3%)으로 돈을 빌릴 수 있게 됐다고 가정해보자. 그리스의 국채 발행 물량이 국내총생산(GDP)의 100%에 이르더라도, 매년 6%씩 성장하기에 명목GDP 대비 이자 지급 부담은 계속 떨어질 것이다. 따라서 그리스 재정은 매우 건전한 것으로 평가되며, 그리스는 낮은 금리를 무기로 과거에는 꿈도 꿀 수 없던 다양한 투자 프로젝트를 실행에 옮길 수 있게 된다(2009년 말 스탠더드앤드푸어스(S&P) 기준 그리스, 스페인, 포르투갈의 국가신용등급은 각각 BBB+, AA+, A+이다).

그리스가 명목 경제성장률 6%를 달성할 수 있었던 이유는 실질 경제성장률의 부진에도 연평균 물가상승률이 3% 이상이었기 때문이다. 그러나 통화 공급이 늘어나고 정부의 씀씀이가 커진 나라의 물가는 안정될 수 없다. 독일 물가상승률이 연 2%인데, 그리스 물가가 5%씩 오르면 어떤 일이 벌어질까. 먼저 독일인 관광객이 그리스의 비싼 물가에 놀라 소비를 꺼릴 테고, 반대로 그리스인 상인과 여행객은 독일에 가서 필요한 생필품을 구매해 국내에서 파는 일을 계속할 것이다. 외화 수입은 줄고, 반대로 돈은 독일로 유출되니 경상수지가 만성 적자 상태에 빠진다.

물론 경제가 잘 돌아갈 때 경상수지 적자는 큰 문제가 아니다. 채권 발행도 쉽고 그리스로 여행 오는 관광객도 끊이지 않으니 여행수지도 큰 폭 흑자를 기록한다. 그러나 2008년 글로벌 금융위기 이후 세계경제가 불황 늪에 빠지면서 악순환이 시작됐다. 불황으로 관광객이 끊긴 지중해 연안 리조트부터 가격이 폭락하기 시작했고, 금융기관 부실이 눈덩이처럼 불어나는 가운데 경상수지 적자 문제도 해소되지 않았다. 이 단계에서 그리스 경제 상황을 알아차린 소수 투자자는 국채를 매도하기 시작했고, 금융기관마저 빌린 돈 만기 연장에 실패하면서 결국 그리스는 ‘국가 파산’을 선언할 수밖에 없었다. 다음 시간에는 왜 남유럽 재정위기가 오랜 시간 해결되지 않았는지를 살펴보겠다.

![[영상] “내년 서울 집값 우상향… <br>세금 중과 카드 나와도 하락 없다”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a8/ac/6948a8ac1ee8a0a0a0a.png)

![[영상] “우리 인구의 20% 차지하는 70년대생, <br>은퇴 준비 발등의 불”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/6949de1604b5d2738e25.jpg)