1월 말 생활고로 요절한 시나리오 작가 고(故) 최고은 씨.

필자는 정신과 진료를 하다가 청소년에게 가끔 이런 질문을 한다.

“이다음에 커서 뭐가 되고 싶니? 꿈이 뭐야?”

제대로 대답하는 아이도 있지만, “아무것도 되고 싶지 않아요”라고 말하는 아이도 적지 않다. 한 아이에게 “그러면 이다음에 어떻게 먹고살지?”라고 질문했다가 “노숙자 되어도 다 먹고살아요. 무료 급식하는 곳도 있고, 먹여주고 재워주는 수용시설도 있잖아요”라는 답을 들은 적이 있다. ‘그래, 먹는 것은 문제 되지 않지. 적어도 이제 우리나라에선 굶어죽지 않잖아’라는 생각을 했다.

그런데 지금은 아니다. 굶어죽는 사람이 생겨나지 않았는가. 사실 굶어서 죽는 병이 있기는 하다. 이른바 ‘거식증’이다. 심각한 거식증을 앓던 프랑스 모델 이사벨 카로는 지난해 11월 17일 28세의 나이로 사망했다. 그야말로 뼈만 남은 앙상한 모습이었다. 거식증 환자는 처음에는 단순한 다이어트를 시작했다가 점차 체중 증가에 심한 두려움을 느껴 스스로 식사를 제한하고, 특이한 식사 행동(예를 들면 먹었던 음식을 도로 뱉어서 휴지로 감싸 버리거나 일부러 토한다)을 보인다.

그러나 고인 최씨는 거식증 환자가 아니었다. 그녀가 만일 여성 쉼터에 있었다면 어떠했을까? 적어도 굶고 아파하면서 죽지는 않았을 것이다. 음식은 물론 질병 치료까지 제공받았을 것이다. 복지시설에 입소하는 순간 의료보호 자격이 주어져 국가가 대신 치료비를 부담하기 때문이다. 그렇다면 그녀는 왜 그곳으로 가지 않았을까? 직업과 꿈, 그리고 희망이 있기에 그랬으리라. 그녀는 한국예술종합학교 영상원 영화과를 졸업한 인재로서 2006년 12분짜리 단편 ‘격정 소나타’를 선보여 제4회 아시아나국제단편영화제에서 ‘단편의 얼굴상’을 수상했다. 2009년에는 단편영화 ‘꿈꾸는 아이들’의 공동 감독으로 나서 제3회 대단한 단편영화제에 초청되기도 했다. 이후 영화 제작사와 시나리오 계약을 맺었으나 제작 실패로 생활고를 겪었다고 한다.

취업 대신 시집갈 생각 45.5%…“결혼해 밥 먹고 살자”

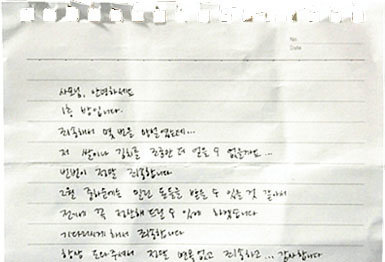

지난해 5월 생활고를 비관하며 목숨을 끊은 고(故) 곽지균 감독이 생각난다. ‘겨울 나그네’와 ‘젊은 날의 초상’으로 유명한 곽지균 감독은 대전 자택에서 스스로 목숨을 끊었다. 당시 경찰은 ‘일이 없어 너무 괴롭다’는 유서를 바탕으로 고인이 생활고와 우울증으로 자살한 것으로 추정했다.

한때 성공해서 유명인이 됐던 사람마저 생활고의 나락으로 떨어지는 현상은 비단 영화계에서만 나타나는 일이 아니다. 대중음악 관련 종사자들 역시 비슷한 고통을 겪고 있다고 한다. 그들에게 우리 사회가 복지의 잣대를 들이밀면서 ‘배고프면 이리로 와서 생활보호 대상자 자격을 신청하세요’라고 말해야 하는가. 최씨가 죽어가면서 무슨 생각을 했을까? 제대로 꿈을 이루기도 전에 눈을 감는 것이 억울했을까, 짧은 생애에 좋아했던 일을 어느 정도 했다는 것에 만족했을까. 아니면 우리 영화산업 구조를 원망했을까.

우리는 알 수 없다.

영화 제작이 성공하기 전까지는 일을 해도 임금을 받지 못하는 것이 영화계의 관행이라고 한다. 그렇다면 먼저 재능과 노력을 바친 다음에 완성 여부에 따라서 돈을 받을 수도 있고 아닐 수도 있다는 뜻 아닌가? 세상에 이렇게 말도 안 되는 일이 또 어디 있는가?

정신과 전문의인 필자가 환자를 고치려고 열심히 전문 서적을 찾아보고, 정성껏 상담 치료를 해도 그가 나아지지 않으면 치료비 한 푼 건지지 못한다는 것과 뭐가 다른가? 이것은 분명한 사회적 타살이다. 범위를 좁히면 영화계의 타살이다. 더 범위를 좁히자면, 그녀와 일했던 사람들의 타살이다. 타살이자 자살이다. 그녀는 먹지 않았다. 치료받지 않았다. 먹지 못했고 치료받지 못한 것이 알려진 사실이지만, 그녀는 적극적인 행동을 취하지 않았다. 먹지 않고 치료받지 않으면 죽음에 이른다는 것을 그녀는 알았을 것이다. 그러나 가만히 있었다. 하다못해 가족에게 도움을 청했다면 죽음을 면했을 수 있다. 거지처럼 빌어먹거나 동정심을 유발하는 것보다는 좋은 날을 꿈꾸며, 또는 자신의 시나리오에 의해 완성된 영화가 사람들에게 사랑받는 장면을 상상하면서 죽음을 맞이했으리라. 그녀는 결국 소극적인 방법, 즉 아무런 행동도 하지 않은 채 죽음을 받아들였다. 그래서 자살이다. 사회적으로는 간접적인 타살이요, 개인적으로는 소극적인 자살이라는 뜻이다. “남은 자들이여 보라! 제발 나와 같은 사람이 또 나오지 않게끔 정신 좀 차려서 대책을 마련해주오.”

먹는 것과 치료받고 싶은 것은 인간의 본능이다. 외딴곳에 고립돼서 기아에 지친 사람들은 식인의 충동을 느낀다. 또한 총알이 빗발치는 전쟁터에서도 졸음이 쏟아지면 잠을 잘 수밖에 없다. 그런데 가족에게 전화하지 않았고, 이웃을 방문하지 않았으며, 무료 급식소를 찾지 않았던 그녀에게 인간의 본능이 없었던 것일까. 아니다. 그녀도 분명 인간이었으니 당연히 아니었을 것이다. 자신의 인간적 본능을 억누를 만큼 강한 정신적 에너지가 있었을 뿐이다. 그것은 분노와 좌절, 슬픔이 뒤섞인 절규였다.

진실로 걱정되는 것은 제2, 제3의 최씨가 나타날 것 같은 불길한 느낌이다.

* 손석한 원장은 SBS ‘긴급출동 SOS’ 자문위원과 육아방송, 평화방송에서 정신과 전문의 패널로 활동하고 있다. 저서로는 ‘빛나는 아이’ 등 6권이 있다.