100여 쪽 분량의 주간동아를 뒤에서부터 열어보면 칼럼을 넘기자마자 만나는 면이 ‘독자와 함께’다. 이 면에는 독자들이 주간동아에 보내온 사진과 사연을 소개하는 ‘그리운 얼굴’코너가 있다. 주간동아 창간 이후 지난 6년 동안 이 코너에 소개한 사진만 모두 300여 장. 이 사진들은 누구나 품고 있는 어린 시절의 향수뿐만 아니라 때로는 역사의 아픔을 담고 독자에게서 다른 독자에게 배달되었다.

가끔은 사진 한 장이 장문의 글보다 더 많은 이야기를 담고 있었다. 주간동아를 만드는 편집실 식구에게 큰 기쁨인 것은, 이 사연들이 다시 보고 싶은 사람을 연결하는 다리가 되었다는 사실이다. 흩어진 친구, 동창, 고향 이웃까지. 그동안 주간동아에 소개된 사진을 통해 사람과 사람 사이의 인연의 끈이 다시 이어진 흐뭇한 뒷얘기를 모아 소개한다.

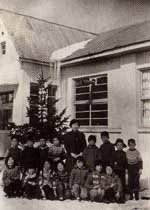

107호(1997년 11월 6일자) 유상준씨

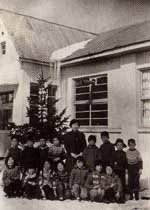

‘그리운 얼굴’에 소개된 사진 가운데 가장 많은 것은 역시 어릴 때 친구들을 찾는 사진이다. 1997년 11월에 소개된 유상준씨(41, 강원도 강릉시 입암동, 뒷줄 왼쪽 끝)의 사진이 대표적 경우다.

‘그리운 얼굴’에 소개된 사진 가운데 가장 많은 것은 역시 어릴 때 친구들을 찾는 사진이다. 1997년 11월에 소개된 유상준씨(41, 강원도 강릉시 입암동, 뒷줄 왼쪽 끝)의 사진이 대표적 경우다.

69년 강원도 평창군 대화초등학교 3학년 친구들과 학년이 바뀌어 헤어지는 섭섭함을 달래며 찍은 사진이다. 두메 산골의 2월, 학교 건물 지붕의 잔설이 고드름이 되어 봄을 재촉하는 풍경에 향수가 가득하다.

당시 NEWS+(주간동아의 과거 제호)에 게재된 사진을 가장 먼저 본 것은 앞줄 네 번째의 최광옥씨. 함께 유년시절을 보낸 고향 마을로 전화를 걸어 친구들을 통해 유씨에게 연락이 닿았다. “그게 아마 32년 만이었을 겁니다. 이제 ‘사모님’이 되었는데도 예전처럼 ‘야자’ 하며 왁자하게 떠들게 되대요”(유씨).

하나둘씩 서로 아는 연락처를 따라가 보니 사진 속 주인공 중 5명의 소식을 확인했다. 그 중에는 중년 나이에 아직 미혼인 친구, 안타깝게도 이미 유명을 달리한 친구도 있었다고 유씨는 말한다.

산골마을에서 ‘도둑놈 잡기’ 놀이를 하며 뛰논 옛 기분 그대로 다들 모여 야유회를 가기도 했다. 신기한 것은 이제 아줌마가 된 여자 친구들의 남편들. 옛날 친구들 만나 논다는 데 아무 말이 없더라는 것이다. “아마, 그 남편들도 초등학교 적 친구 만났다고 그러면 다 이해하는가 봅디다. 그러니까 ‘그리운 얼굴’이 아마 ‘아이러브스쿨’(인터넷의 동창 찾기 사이트)의 원조쯤 되지 않겠습니까.”

지금이야 이웃집에 누가 사는지 관심도 없지만 어려운 시절에는 동네 사람들이 친 동기간보다 나았다. 전쟁의 상흔이 아직 완전히 가시지 않은 58년 전북 정읍군 태인면 태흥리 돌챙이 고개 마을. 당시 초등학교 1학년인 김기성씨(47, 전북 전주, 오른쪽에서 두 번째)는 갑작스럽게 동네를 찾은 사진사 앞에서 텃밭에서 뽑은 배추를 들고 포즈를 취했다. 맨 왼쪽에 앉아 있는 이모 김금자씨(62)를 제외하고는 모두 동네 이웃. 지금은 거의 사라지다시피 한 돌챙이 고개마을은 당시만 해도 20여 가구가 넘게 사는, 산골마을 치고는 꽤 큰 규모였다.

지금이야 이웃집에 누가 사는지 관심도 없지만 어려운 시절에는 동네 사람들이 친 동기간보다 나았다. 전쟁의 상흔이 아직 완전히 가시지 않은 58년 전북 정읍군 태인면 태흥리 돌챙이 고개 마을. 당시 초등학교 1학년인 김기성씨(47, 전북 전주, 오른쪽에서 두 번째)는 갑작스럽게 동네를 찾은 사진사 앞에서 텃밭에서 뽑은 배추를 들고 포즈를 취했다. 맨 왼쪽에 앉아 있는 이모 김금자씨(62)를 제외하고는 모두 동네 이웃. 지금은 거의 사라지다시피 한 돌챙이 고개마을은 당시만 해도 20여 가구가 넘게 사는, 산골마을 치고는 꽤 큰 규모였다.

사진 속 주인공 가운데 김씨가 가장 만나고 싶은 사람은 옆에 서 있는 진복남씨(오른쪽 끝)였다. 88년 진씨가 조흥은행 영등포 지점에 근무한다는 소식을 들은 것을 끝으로 연락이 끊긴 채였다. 그로부터 10년이 지난 98년 10월 당시 NEWS+ 155호를 타고 사진이 나간 후 진씨가 고향을 통해 다시 연락을 해왔다. “저도, 그 친구도 그때 게재된 NEWS+를 잘 보관하고 있지요. 한 마을 죽마고우를 다시 연결해 준 고마움 때문에 버릴 수가 없더라고요.” 개인사업을 하는 김씨와 조흥은행에서 명예퇴직한 뒤 경기도 일산에서 오피스텔을 운영중인 진씨는 올 추석에도 고향 돌챙이 고개마을 언덕배기에서 만나기로 했다. 진씨에게는 더 이상 특별한 연고가 없어 가지 않은 곳이었지만 이제는 40년 친구라는 연고가 생긴 까닭이다.

103호(1997년 10월9일자) 이근수씨

97년 10월 서울 서초구에 사는 이근수씨(66,두 번째 줄 오른쪽에서 여덟 번째)가 보내온 사진은 철원남공립학교의 47년 졸업 사진이다. 41년 입학한 이씨는 이 학교를 다니며 제2차 세계대전과 남북 분단을 겪었다. 졸업 무렵 38선 이북지역인 학교는 그 이름도 철원제일인민학교로 바뀐 채였다.

97년 10월 서울 서초구에 사는 이근수씨(66,두 번째 줄 오른쪽에서 여덟 번째)가 보내온 사진은 철원남공립학교의 47년 졸업 사진이다. 41년 입학한 이씨는 이 학교를 다니며 제2차 세계대전과 남북 분단을 겪었다. 졸업 무렵 38선 이북지역인 학교는 그 이름도 철원제일인민학교로 바뀐 채였다.

“광복 전에는 강제 노력동원 때문에 제대로 수업도 못 받았지. 졸업 후에는 한국전쟁이 터져 친구들이 남북으로 흩어졌어. 그 중 30명 정도만 월남했고.” NEWS+를 통해 사진이 소개된 후 같이 월남한 친구들의 소식이 하나 둘씩 들려왔다. 그 중에는 전쟁 후 새로 조성된 신철원에 들어가 사는 이도 있고 멀리 미국으로 이민을 떠난 친구도 있었다. 60대 나이라 세상을 떠난 친구도 적지 않았다.

소식이 닿은 친구끼리 모여 해마다 동창회를 열었지만 이북으로 간 홍성열 선생님(앞줄 넥타이 안 맨 사람)과 다른 친구들은 어떻게 되었는지 알 길이 없다. 그때처럼 모두 모여 동창회를 열고 싶다는 소망은, 이씨가 누구보다 더 통일을 기다리는 또 다른 이유다.

249호(2000년 8월31일자) 방정화씨

어리굴젓으로 유명한 충남 서산의 간월도 모래밭에 모여 앉은 여덟 명의 아이들. 경기도 안양시에 사는 방정화씨(36, 뒷줄 오른쪽에서 두 번째)가 지난해 여름에 보내온 사진이다. 남편이 운영하는 회사 일을 도우며 바쁜 나날을 보낸 방씨는 그 후 서동순씨(왼쪽 끝)와 조명순씨(왼쪽에서 두 번째)와 연락이 닿았다.

어리굴젓으로 유명한 충남 서산의 간월도 모래밭에 모여 앉은 여덟 명의 아이들. 경기도 안양시에 사는 방정화씨(36, 뒷줄 오른쪽에서 두 번째)가 지난해 여름에 보내온 사진이다. 남편이 운영하는 회사 일을 도우며 바쁜 나날을 보낸 방씨는 그 후 서동순씨(왼쪽 끝)와 조명순씨(왼쪽에서 두 번째)와 연락이 닿았다.

어느 새 30대 중반에 접어든 방씨와 서씨는 이미 두 아이의 엄마가 되었다. “시간이 정말 빠르다는 게 실감나요. 벌써 25년 가까이 시간이 흘렀네요, 처음 입어보는 수영복이 쑥쓰러워 어색하던 게 아직도 기억나는데….” 사진을 찍은 77년 걸스카우트 여름방학 캠프의 즐거웠던 추억을 요즘도 떠올린다는 방씨의 말이다. 동순씨는 지방에서 직장생활을 하고 있고 서울에 사는 명순씨는 간호사로 일하고 있다. 전화로 나누는 이야기는 한없는 수다로 이어지지만 모두 멀리 떨어졌고 바쁜 생활에 시달리다 보니 실제 얼굴을 보지는 못했다. 오는 한가위에는 혹시 만날 기회가 있으려나.

뒤에 서 있는 유경숙 선생님은 사진 속 부석초등학교가 첫 부임지였다. 20대 초반이었을 선생님도 이제 50이 가까운 연세가 되셨을 터. 아직 연락이 닿지 못해 안타깝다는 방씨는 혹시 유선생님이 이 기사를 보면 꼭 연락 달라는 당부의 말을 남겼다.

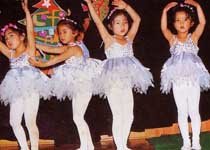

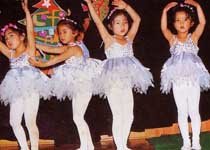

깜찍한 포즈를 취하는 네 마리의 백조. 언뜻 요즘 찍은 사진이 아닐지 싶지만 이미 20년이 다 되어가는 사진이다. 사진의 주인공은 81년 부산 충무유치원 크리스마스 행사에 ‘백조의 호수’라는 이름으로 발레공연을 한 4명의 친구들. 서울 송파구 잠실동의 진미영씨(25, 왼쪽 끝)가 지난해 1월에 보내왔다.

깜찍한 포즈를 취하는 네 마리의 백조. 언뜻 요즘 찍은 사진이 아닐지 싶지만 이미 20년이 다 되어가는 사진이다. 사진의 주인공은 81년 부산 충무유치원 크리스마스 행사에 ‘백조의 호수’라는 이름으로 발레공연을 한 4명의 친구들. 서울 송파구 잠실동의 진미영씨(25, 왼쪽 끝)가 지난해 1월에 보내왔다.

이 중 유난히 어른스러운 수희(왼쪽에서 두 번째)와 심술이 많은 애리(오른쪽 끝)는 미영씨와 함께 유치원 삼총사였다고. 같은 아파트에서 10년 넘게 살아온 이들은 부모님까지도 친해 왕래할 만큼 좋은 이웃이었지만 초등학교 5학년 때 미영씨가 서울로 이사가면서 연락이 끊겼다.

주간동아에 소개된 사진을 본 수희씨가 미영씨에게 연락하면서 그 해 설에 이들은 다시 만나 실컷 수다를 떨었다. 그 후에도 수희씨와 애리씨는 계속 연락을 주고받았다. 대학원생, 팬시용품 가게 운영, 대학병원 간호사 등으로 가는 길은 각기 다르지만 어린시절의 우정은 금세 되살아 났다고 미영씨는 말한다. 친척보다 친하게 지낸 부모님과 다른 가족 역시 반가워하기는 마찬가지. 모두 바쁜 까닭에 자주 얼굴을 보기는 어렵지만 1년에 한 번씩은 자리를 만들려고 애쓴다.

주간동아에 소개된 사진을 본 수희씨가 미영씨에게 연락하면서 그 해 설에 이들은 다시 만나 실컷 수다를 떨었다. 그 후에도 수희씨와 애리씨는 계속 연락을 주고받았다. 대학원생, 팬시용품 가게 운영, 대학병원 간호사 등으로 가는 길은 각기 다르지만 어린시절의 우정은 금세 되살아 났다고 미영씨는 말한다. 친척보다 친하게 지낸 부모님과 다른 가족 역시 반가워하기는 마찬가지. 모두 바쁜 까닭에 자주 얼굴을 보기는 어렵지만 1년에 한 번씩은 자리를 만들려고 애쓴다.

186호(199년 6월3일자) 원순희씨

그러나 애석하게도 ‘그리운 얼굴’이 기쁘고 행복한 소식만 전한 것은 아니다. 99년 6월에 소개된 원순희씨(70, 서울시 양천구 신정1동)의 사연이 그런 경우다. 게재한 사진에는 원씨와 한국전쟁 직후 헤어진 동생 원선희씨(아명 원순옥)의 해맑은 웃음이 담겨 있다.

그러나 애석하게도 ‘그리운 얼굴’이 기쁘고 행복한 소식만 전한 것은 아니다. 99년 6월에 소개된 원순희씨(70, 서울시 양천구 신정1동)의 사연이 그런 경우다. 게재한 사진에는 원씨와 한국전쟁 직후 헤어진 동생 원선희씨(아명 원순옥)의 해맑은 웃음이 담겨 있다.

근 반세기 전, 그것도 전쟁중이라고는 도저히 상상할 수 없을 만큼 세련된 이 사진은 53년 부산 피란시절 동생 선희씨가 근무한 미군부대 매점에서 찍은 것이다. 부모님과 다른 다섯 남매는 고향인 함경남도 원산에 두고 맏이인 순희씨와 둘째 선희씨만 남하한 것. 물론 그때는 분단이 반세기 넘게 이어질 거라고는 상상도 못했다.

미용기술을 갖고 있는 선희씨가 사진 찍고 얼마 지나지 않아 서울로 직장을 구하러 떠난 뒤 이내 소식이 끊겼다. 전화도 우편도 제 역할을 다하지 못한 전쟁통이었다. 동생의 편지가 닿은 것은 6년이 지난 후 워치타워 성서책자협회를 통해서. 그러나 사연은 가슴 아프기만 했다. 미국으로 건너간 동생이 보내온 사연은 자신이 무척 아프며 언니가 한없이 보고 싶다는 내용이었다. 곧바로 답장을 썼지만 동생은 이미 주소를 옮긴 후여서 이내 반송되었다. 그 후 40여 년이 지나도록 어떤 소식도 확인할 수 없었고 편지 역시 잃어버려 다시 찾을 실마리조차 놓친 상태였다.

99년 동생 사진이 ‘그리운 얼굴’에 소개된 후 들려온 소식은 더욱 쓸쓸했다. 사진을 본 미국 내 지인들이 수소문해 본 결과 “살아 있는 것 같지 않다”는 거였다. 독실한 신자인 동생의 이름이 해당 교파의 미국 내 어느 교회에도 등록되지 않았다는 것이다. 믿고 싶지 않은 일이었다.

옥희 봉희 부희 육희 정열. 이북에 두고 온 다섯 남매의 이름이다. 부모님은 이미 살아 계시기 어렵겠지만 동생들 얼굴이라도 볼 수 있지 않을까. 남북회담마다 언급되는 이산가족 상봉 소식에 원순희 할머니의 가슴이 덜컹덜컹 하는 것은 바로 이 때문이다.

옥희 봉희 부희 육희 정열. 이북에 두고 온 다섯 남매의 이름이다. 부모님은 이미 살아 계시기 어렵겠지만 동생들 얼굴이라도 볼 수 있지 않을까. 남북회담마다 언급되는 이산가족 상봉 소식에 원순희 할머니의 가슴이 덜컹덜컹 하는 것은 바로 이 때문이다.

주간동아의 ‘그리운 얼굴’ 코너는 독자 누구에게나 열려 있다. 꼭 다시 만나고 싶은 얼굴, 잊지 못할 추억이 담긴 사진이라면 주간동아 편집실(120-715 서울시 서대문구 충정로3가 139 동아일보사 출판국 주간동아 ‘그리운 얼굴’ 담당자 앞)은 언제나 환영한다. 이미 세상을 떠나 다시 만나볼 수 없는 사람이면 또 어떤가. 깊이 간직한 사진을 꺼내 들고 추억을 되새기는 순간을 갖는 것만으로도 만난 것이나 진배없지 않을까.

아무리 기사가 넘치고 지면이 부족해도 ‘그리운 얼굴’은 빠짐없이 게재할 것이다. 이 코너가 오직 독자만을 위한 공간인 까닭이다. 크고 중요한 세상의 이슈 못지않게 평범한 사람들의 작은 이야기도 소중히 여기는 주간동아의 작지만 꽉 찬 약속이다.

가끔은 사진 한 장이 장문의 글보다 더 많은 이야기를 담고 있었다. 주간동아를 만드는 편집실 식구에게 큰 기쁨인 것은, 이 사연들이 다시 보고 싶은 사람을 연결하는 다리가 되었다는 사실이다. 흩어진 친구, 동창, 고향 이웃까지. 그동안 주간동아에 소개된 사진을 통해 사람과 사람 사이의 인연의 끈이 다시 이어진 흐뭇한 뒷얘기를 모아 소개한다.

107호(1997년 11월 6일자) 유상준씨

69년 강원도 평창군 대화초등학교 3학년 친구들과 학년이 바뀌어 헤어지는 섭섭함을 달래며 찍은 사진이다. 두메 산골의 2월, 학교 건물 지붕의 잔설이 고드름이 되어 봄을 재촉하는 풍경에 향수가 가득하다.

당시 NEWS+(주간동아의 과거 제호)에 게재된 사진을 가장 먼저 본 것은 앞줄 네 번째의 최광옥씨. 함께 유년시절을 보낸 고향 마을로 전화를 걸어 친구들을 통해 유씨에게 연락이 닿았다. “그게 아마 32년 만이었을 겁니다. 이제 ‘사모님’이 되었는데도 예전처럼 ‘야자’ 하며 왁자하게 떠들게 되대요”(유씨).

하나둘씩 서로 아는 연락처를 따라가 보니 사진 속 주인공 중 5명의 소식을 확인했다. 그 중에는 중년 나이에 아직 미혼인 친구, 안타깝게도 이미 유명을 달리한 친구도 있었다고 유씨는 말한다.

산골마을에서 ‘도둑놈 잡기’ 놀이를 하며 뛰논 옛 기분 그대로 다들 모여 야유회를 가기도 했다. 신기한 것은 이제 아줌마가 된 여자 친구들의 남편들. 옛날 친구들 만나 논다는 데 아무 말이 없더라는 것이다. “아마, 그 남편들도 초등학교 적 친구 만났다고 그러면 다 이해하는가 봅디다. 그러니까 ‘그리운 얼굴’이 아마 ‘아이러브스쿨’(인터넷의 동창 찾기 사이트)의 원조쯤 되지 않겠습니까.”

사진 속 주인공 가운데 김씨가 가장 만나고 싶은 사람은 옆에 서 있는 진복남씨(오른쪽 끝)였다. 88년 진씨가 조흥은행 영등포 지점에 근무한다는 소식을 들은 것을 끝으로 연락이 끊긴 채였다. 그로부터 10년이 지난 98년 10월 당시 NEWS+ 155호를 타고 사진이 나간 후 진씨가 고향을 통해 다시 연락을 해왔다. “저도, 그 친구도 그때 게재된 NEWS+를 잘 보관하고 있지요. 한 마을 죽마고우를 다시 연결해 준 고마움 때문에 버릴 수가 없더라고요.” 개인사업을 하는 김씨와 조흥은행에서 명예퇴직한 뒤 경기도 일산에서 오피스텔을 운영중인 진씨는 올 추석에도 고향 돌챙이 고개마을 언덕배기에서 만나기로 했다. 진씨에게는 더 이상 특별한 연고가 없어 가지 않은 곳이었지만 이제는 40년 친구라는 연고가 생긴 까닭이다.

103호(1997년 10월9일자) 이근수씨

“광복 전에는 강제 노력동원 때문에 제대로 수업도 못 받았지. 졸업 후에는 한국전쟁이 터져 친구들이 남북으로 흩어졌어. 그 중 30명 정도만 월남했고.” NEWS+를 통해 사진이 소개된 후 같이 월남한 친구들의 소식이 하나 둘씩 들려왔다. 그 중에는 전쟁 후 새로 조성된 신철원에 들어가 사는 이도 있고 멀리 미국으로 이민을 떠난 친구도 있었다. 60대 나이라 세상을 떠난 친구도 적지 않았다.

소식이 닿은 친구끼리 모여 해마다 동창회를 열었지만 이북으로 간 홍성열 선생님(앞줄 넥타이 안 맨 사람)과 다른 친구들은 어떻게 되었는지 알 길이 없다. 그때처럼 모두 모여 동창회를 열고 싶다는 소망은, 이씨가 누구보다 더 통일을 기다리는 또 다른 이유다.

249호(2000년 8월31일자) 방정화씨

어느 새 30대 중반에 접어든 방씨와 서씨는 이미 두 아이의 엄마가 되었다. “시간이 정말 빠르다는 게 실감나요. 벌써 25년 가까이 시간이 흘렀네요, 처음 입어보는 수영복이 쑥쓰러워 어색하던 게 아직도 기억나는데….” 사진을 찍은 77년 걸스카우트 여름방학 캠프의 즐거웠던 추억을 요즘도 떠올린다는 방씨의 말이다. 동순씨는 지방에서 직장생활을 하고 있고 서울에 사는 명순씨는 간호사로 일하고 있다. 전화로 나누는 이야기는 한없는 수다로 이어지지만 모두 멀리 떨어졌고 바쁜 생활에 시달리다 보니 실제 얼굴을 보지는 못했다. 오는 한가위에는 혹시 만날 기회가 있으려나.

뒤에 서 있는 유경숙 선생님은 사진 속 부석초등학교가 첫 부임지였다. 20대 초반이었을 선생님도 이제 50이 가까운 연세가 되셨을 터. 아직 연락이 닿지 못해 안타깝다는 방씨는 혹시 유선생님이 이 기사를 보면 꼭 연락 달라는 당부의 말을 남겼다.

이 중 유난히 어른스러운 수희(왼쪽에서 두 번째)와 심술이 많은 애리(오른쪽 끝)는 미영씨와 함께 유치원 삼총사였다고. 같은 아파트에서 10년 넘게 살아온 이들은 부모님까지도 친해 왕래할 만큼 좋은 이웃이었지만 초등학교 5학년 때 미영씨가 서울로 이사가면서 연락이 끊겼다.

186호(199년 6월3일자) 원순희씨

근 반세기 전, 그것도 전쟁중이라고는 도저히 상상할 수 없을 만큼 세련된 이 사진은 53년 부산 피란시절 동생 선희씨가 근무한 미군부대 매점에서 찍은 것이다. 부모님과 다른 다섯 남매는 고향인 함경남도 원산에 두고 맏이인 순희씨와 둘째 선희씨만 남하한 것. 물론 그때는 분단이 반세기 넘게 이어질 거라고는 상상도 못했다.

미용기술을 갖고 있는 선희씨가 사진 찍고 얼마 지나지 않아 서울로 직장을 구하러 떠난 뒤 이내 소식이 끊겼다. 전화도 우편도 제 역할을 다하지 못한 전쟁통이었다. 동생의 편지가 닿은 것은 6년이 지난 후 워치타워 성서책자협회를 통해서. 그러나 사연은 가슴 아프기만 했다. 미국으로 건너간 동생이 보내온 사연은 자신이 무척 아프며 언니가 한없이 보고 싶다는 내용이었다. 곧바로 답장을 썼지만 동생은 이미 주소를 옮긴 후여서 이내 반송되었다. 그 후 40여 년이 지나도록 어떤 소식도 확인할 수 없었고 편지 역시 잃어버려 다시 찾을 실마리조차 놓친 상태였다.

99년 동생 사진이 ‘그리운 얼굴’에 소개된 후 들려온 소식은 더욱 쓸쓸했다. 사진을 본 미국 내 지인들이 수소문해 본 결과 “살아 있는 것 같지 않다”는 거였다. 독실한 신자인 동생의 이름이 해당 교파의 미국 내 어느 교회에도 등록되지 않았다는 것이다. 믿고 싶지 않은 일이었다.

주간동아의 ‘그리운 얼굴’ 코너는 독자 누구에게나 열려 있다. 꼭 다시 만나고 싶은 얼굴, 잊지 못할 추억이 담긴 사진이라면 주간동아 편집실(120-715 서울시 서대문구 충정로3가 139 동아일보사 출판국 주간동아 ‘그리운 얼굴’ 담당자 앞)은 언제나 환영한다. 이미 세상을 떠나 다시 만나볼 수 없는 사람이면 또 어떤가. 깊이 간직한 사진을 꺼내 들고 추억을 되새기는 순간을 갖는 것만으로도 만난 것이나 진배없지 않을까.

아무리 기사가 넘치고 지면이 부족해도 ‘그리운 얼굴’은 빠짐없이 게재할 것이다. 이 코너가 오직 독자만을 위한 공간인 까닭이다. 크고 중요한 세상의 이슈 못지않게 평범한 사람들의 작은 이야기도 소중히 여기는 주간동아의 작지만 꽉 찬 약속이다.