위 글에서 대숲바람 소리만 빼면 서울의 인왕산 그늘 속에 감추어진 한식집일 수도 있지만 대숲바람 소리가 끼어든 것으로 보면 이는 남도의 한정식집이다. 필자가 95년도에 펴낸 ‘남도의 맛과 멋’에도 썼지만 한국의 대숲은 충북 옥천 지방이 그 한계선이기 때문이다. 허균도 ‘도문대작’에서 죽순은 노령 이남이라고 밝혔다. 하서 김인후(金麟厚)는 매죽석(梅竹石)을 찬양하면서 매화는 차가워도 빼어나고, 대나무는 여위어도 오래 살고, 돌은 기기묘묘해도 문기(文氣)가 있으니 이것이 삼익우(三益友)라 했다.

그래서 예향 광주 또는 목사골에 오면 사불여(四不如)라 해서 감사또가 구실아치만 못하고, 구실아치가 기생만 못하고, 기생이 음식맛만 못하다는 말은 식탁에서 나온 ‘귄’(귀여움) 있는 말이다. 또 그들 말대로 남도 기생은 치마를 둘러도 ‘괴’를 내고 음식맛도 ‘개미’가 있다는 말로 표현한다.

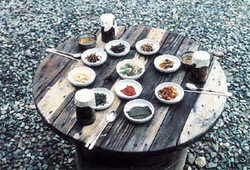

홍어+해묵은 배추김치+돼지편육(이상은 목포 3합), 낙지볶음, 잡채, 배추 생김치, 쇠고기 편육, 은행+밤+쇠고기(이상은 꼬치), 홍어찜, 홍어회, 홍어생코, 돼지고기 편육, 토하(민물새뱅이)+애호박지짐, 어만두, 찹쌀부꾸미, 쇠고기 산적, 대하(큰새우) 살+오이+당근 샐러드, 육포, 은행구이, 깨강정 등 마른안주, 파김치, 멸치볶음, 들깻잎 보숭이, 젓갈(조개젓, 오징어젓, 토하젓, 멸치젓), 조기매운탕, 양파절임, 호박잎쌈, 고사리나물, 가지나물, 도토리묵, 깍뚜기, 삼색전(표고, 호박, 명태), 싱건지, 신선로.

이상은 광주 전남도청 앞 예술회관 옆 골목에 자리잡은 진식당(송미자·062-227-1520)의 상차림 물목표다. 홍어찜(흑산홍어)이 오를 때는 8만 원이 추가되고 통보리굴비(오가재비, 비틀이)가 오를 때는 굴비 한정식이 되기도 한다. 이 집을 7년째 운영해 온 송사장은 대학을 나온 인텔리 여성이다.

필자는 어느 지면에 이렇게 쓴 적이 있다. 한정식은 국민소득 1만5000달러 시대에 알맞은 상이라고. 그리고 낮이 아닌 밤에 먹는 상이라고. 적어도 미식가나 시인묵객이 받는다면 이미지와 인격을 팔고 사는 주인 마나님 치마폭에 일필휘지 묵향이라도 묻어나야 한다고. 그것은 모듬상이 아니라 더운 것, 찬 것, 부드러운 것, 딱딱한 것 등 열두 순배는 돌아 나와야 한다고. 적어도 푸짐하다고 표현되는 것은 신성모독죄라고 썼다. 오히려 그것은 선풍(仙風)을 파는 검약과 절제의 고유 식탁, 붙박이 식탁이라고 썼다. 그것은 모빌(mobile) 식탁이 아니라 뿌리깊은 전통 식탁이기 때문에 그렇다.

지금도 필자는 여전히 그런 상차림의 평가 기준을 가지고 있다. 왜냐하면 남도의 식탁은 힘이 실린 식탁인데 ‘자산어보’(玆山魚譜)의 물목표가 없으면 그 식탁은 금방 넘어지는 식탁이기 때문이다.