‘직선은 죄악이다’라는 분리파 예술가들의 말처럼 한국의 5대 강은 유속이 빠른 곡강(曲江)이고, 기수해역이면서 봄철에 복이 오르기로는 최상의 적지다. 오염으로 얼룩진 강물을 내려다보며 군산옥으로 갈까 황산옥(강경)으로 갈까 어물대다 엉뚱하게도 서울행 열차를 탄다.

참복요리로 일품의 맛을 내는 복집이 강남의 테헤란로 부근에 있다 하여 ‘해금강’(강혜선·02-3453-1138)으로 발길을 돌린다. 해금강은 30평 정도의 작은 음식점이지만 복을 다루는 김형준 숙수가 조선호텔에서 시작하여 30년 동안 복을 다루어 왔기 때문에 안심이다.

따라서 복을 다룰 수 있는 사람은 일급숙수여야 한다. 일본에서는 1년에 복의 독극물에 치인 사람이 200명을 웃돌 때도 있었다. 전장 30cm의 자지복(참복)이 가진 독은 사람을 33명, 쥐는 그 10배인 330마리 이상을 죽일 수 있다. 한국에서는 18종의 복이 발견되었는데 개중에는 독이 없는 것도 있다. 맹독성의 복은 검복, 매리복, 굴복, 창복, 복섬 등 5종이고, 강독성의 복은 자지복, 자치복, 까치복, 까칠복, 청복, 눈불개복 등 7종이며, 독이 없는 복은 밀복, 까끌복, 가시복, 거북복, 육각복, 불욱복 등 6종이다.

10월부터 이른봄까지의 복이 맛있는 것으로 보아 봄, 겨울 음식임도 알 수 있다. 체내의 노폐물을 걷어내고 오장의 심신을 쇠락하게 하는 이만한 음식이 따로 없기에 복을 즐겨 먹는 것으로 볼 수 있다. 특히 복 살집은 혀에 감기는 청신한 맛 때문에 천하 일품으로 친다. 그러므로 일사(一死)를 불응한다. 복독은 신경을 마비시켜 죽음에 이르게 하지만, 극히 미량을 복용할 때에는 진통-진정의 작용이 있어 오히려 신경통에 특효가 있다.

황복이 떼를 지어 오를 때는 복사꽃이 한창 필 무렵이다. 일본에서는 사쿠라복이라 하였고, 중국 황하 유역에선 미식가들이 복어의 등가죽을 흑피, 뱃가죽을 백피라고 하였는데 가장 맛있는 부위가 백피(白皮)라 절세가인 서시의 유방 같다고 해서 서시유(西施乳)라고 하였다. 소동파는 ‘대밭 밖으로 복사꽃 가지가 휘어지고, 봄 시냇물에 고이 떠 있는 오리발에 감겨드는 춘수(春水)를 느낄 때, 식지(食指)가 춘동(春動)한다고 읊었다.

식지가 춘동할 만큼 복맛을 예찬한 소동파의 시가 결코 과장된 말은 아니다. ‘규합총서’에는 배가 땡땡하거나 이를 갈고 눈을 감거나 소리내는 것일수록 그 독이 지독하다고 했는데, 복을 끓일 때에는 부엌의 그을음이 떨어지는 것을 크게 꺼리니 반드시 뜰에서 끓이라고 그 조리법을 말하고 있다. 또 복국을 먹고 나서 숭늉 마시는 것을 크게 꺼린다고 했다. 그리고 복독 중독의 처방으로서는 곤쟁이젓을 먹으라고 권한다.

백짓장처럼 얄따랗게 발라낸 복사시미의 접시만 보아도 군침이 도는 복꾼이 되려면 그만큼 주의가 필요하다는 뜻이다. 그래서 복은 밤에 먹지 않는다. 어쨌든 복꾼에겐 마가 들기 쉬운 법, 그러나 겨우내 술독과 기름기를 걷어내지 않을 수 없으니 복집에 가지 않을 수도 없다.

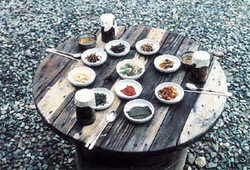

‘해금강’에서 자랑하는 복사시미와 복국, 복사브사브, 게다가 주인에게 잘만 보이면 수놈 뱃속에서 나오는 ‘이레’도 먹을 수 있으니 한번쯤은 들러볼 만한 집이다. 고운 여사장의 미소도 복이 오르는 듯한 소리로 신선한 맛을 더한다.