2014년 12월 김정은 북한 조선노동당 제1비서(가운데)가 신임 공군사령관 최영호로 추정되는 인물(왼쪽에서 두 번째)과 전임자 이병철(맨 오른쪽)을 대동하고 공군부대를 시찰하는 모습. ‘노동신문’ 12월 8일자 1면에 실린 사진이다.

연말을 즈음해 이러한 의문에 해결의 실마리를 던지는 해외학계의 연구논문 두 편이 공개됐다. 통계기법과 컴퓨터 분석 프로그램을 활용해 막대한 데이터를 처리하는 방식으로 시사점을 추출한 연구라는 점도 공교로운 공통점. 특히 두 논문의 결론을 하나로 이어보면 자못 흥미로운 추론이 나온다. 남한이나 미국 정부가 어떤 정책을 선택하느냐에 따라 평양 권력지도도 달라질 수 있지만, 핵 개발 등 대량살상무기 관련 정책에 근본적인 변화를 주기는 어려워 보인다는 결론이 그것이다.

누가 ‘최고지도자의 귀’를 잡고 있나

북한의 정책 결정에 영향을 미치는 주요 변수를 검증한 해외학계의 최근 논문들.

최고지도자의 현지시찰 동행자 명단은 평양 내부에서 권력의 향방이 어디로 향하는지 들여다볼 수 있는 구체적인 데이터 가운데 하나. 시찰 동선과 수행 인원의 구성 비율을 분석해 어느 집단 혹은 세력이 ‘최고지도자의 귀’를 차지하고 있는지 엿보는 작업인 셈이다. 어느 것 하나 확신하기 쉽지 않은 북한 체제의 특성상 명확한 수치로 확인할 수 있는 몇 안 되는 정보 판단의 근거이기도 하다.

이시야마 교수는 ‘조선중앙통신’을 통해 공개된 총 256회의 현지시찰에서 30명의 핵심 인사를 골라낸 뒤 이들의 동행 횟수가 증가하고 감소하는 과정에 주목했다. 가장 흥미로운 대목은 1998년을 기점으로 강경보수파로 분류할 수 있는 평양 권력자들의 동행 횟수가 눈에 띄게 줄었다는 것. 국방위원회나 조선노동당 비서국에 소속돼 있던 김영춘, 김일철 등 군부 강경파 인사들은 이 시기 김 위원장의 현지시찰 행사에서 사실상 자취를 감춘 반면, 장성택과 박남기 등 개방 혹은 중도 성향의 인물들이 지도자 주변을 차지했다는 사실이 데이터로 확인된다는 설명이다.

논문은 이러한 변화가 해당 시점에 남한 정부가 공식화한 햇볕정책에 대해 북한이 반응한 결과일 수 있다고 주장한다. 1990년대 후반 지속된 대량기근과 경제난 이후 북한 체제가 작은 규모로나마 경제개혁에 나선 시점과 남측의 정책 변화가 맞물리면서 김정일 측근들의 변화 폭이 한층 강화됐고, 결과적으로 강경보수파 엘리트의 권력이나 최고지도자에 대한 접근이 축소되는 한편, 상대적으로 온건하거나 실용적인 성향의 인사들이 김정일 위원장의 주변을 차지할 수 있었다는 분석이다.

그러나 이시야마 교수는 김정일 측근 그룹의 이러한 인적 변화가 북한 대외정책이나 경제정책을 근본적으로 바꾸지는 못했다고 말한다. 2001년 미국 9·11테러 이후 부시 행정부가 ‘악의 축’ 발언 등으로 강도 높은 대북 압박정책을 펼치면서 정책 변화가 나타나기 어려운 환경이 조성됐다는 것. 이 시기 미국 측의 강경 행보에 대해 북한 관영언론과 군 ‘학습제강’(교재)은 ‘반미결사전’이라는 표현을 반복적으로 사용하며 적극적으로 맞선 바 있다.

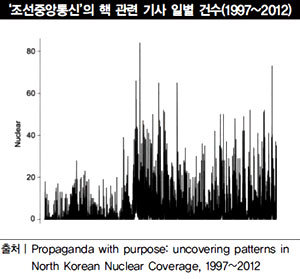

이러한 분석은 역시 최근 발표된 티모시 리치 미국 웨스턴켄터키대 교수의 논문을 함께 살펴보면 시사점이 한층 커진다. 영국 옥스퍼드대에서 발간하는 학술저널 ‘아시아·태평양 국제관계(International Relations of the Asia-Pacific)’에 실린 이 논문은 1997~2012년 ‘조선중앙통신’이 내보낸 전체 영문기사 6만여 건을 연구 대상으로 삼았다. 텍스트 분석 프로그램을 통해 이들 기사에 핵과 관련한 내용이 등장하는 빈도를 살펴보니, 예상과 달리 미국과 남한에 어떤 성향의 정부가 들어섰는지와는 별다른 상관관계가 없었다는 게 이 연구의 핵심적인 분석이다.

핵은 후계체제 구축과 권력 유지용

오히려 북한 관영언론의 핵 관련 언급은 북한 최고지도자의 변화와 더 관련 깊다고 리치 교수는 설명한다. 김정일 국방위원장 집권 시기보다 김정은 조선노동당 제1비서로의 권력승계 작업이 본격화된 이후에 핵과 관련한 내용을 다루는 기사가 눈에 띄게 늘어났다는 것. 특히 김 위원장 사망에 즈음해 관련 언급이 크게 증가했다는 사실은 북한 체제가 핵 능력에 관한 대외·대내 선전을 권력승계 과정에서 적극 활용했음을 시사하는 대목이다. 이를테면 ‘완성된 핵 무력으로 새 지도자를 결사 옹위하자’는 논리인 셈이다.

한 줄로 요약하면 이렇다. 남한이나 미국 정부의 유화적인 태도는 평양에서 개혁·개방을 지지하는 권력 엘리트의 입지를 넓히는 데 도움을 줄 수 있다. 대남·대미관계에서 긴장이 완화되면 북한 최고지도자 역시 군부 강경파보다 개방 성향의 인물들을 가까이하게 된다는 것이다. 그러나 이러한 권력지도의 변화가 대량살상무기 개발 같은 핵심 정책의 근본적인 변화로 이어지지는 않는다는 게 두 논문의 분석을 조합한 결과다.

거꾸로 말하자면 북한의 핵 개발은 국제관계 같은 외부 변수보다 후계체제 구축이나 권력 유지 같은 정권 내부의 이해관계에 따라 결정되고 진행돼 왔다는 뜻이다. 앞으로도 남한과 미국의 정책 선택에 따라 북한 내부에서 개혁·개방 성향의 인물들이 주도권을 쥐도록 유도할 수는 있겠지만 핵 포기로 이어지기는 쉽지 않다는 의미인 셈. 2015년 벽두에 갑자기 불어온 남북관계의 해빙무드에 비춰보면 자못 우울한 결론이 아닐 수 없다.

![[영상] 새벽 5시 평택 삼성전자 반도체 공장, 헬멧 쓴 출근 근로자 8열 종대로 500m](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/b1/2f/08/69b12f0800eaa0a0a0a.jpg)