‘대한민국의 정통성을 훼손하려는 좌파 사관(史觀)에 입각한 인물 선정’이라는 주장도 나온다. 일제강점기 이 땅에 살던 사람들은 이민족의 포로 신세였고, 노예 신분이었다.

국권을 상실한 1910년에 태어난 어린아이는 8·15광복이 되던 그때 36세의 장년이 돼 있었다. 세상 물정에 눈뜨기 전인 10세의 어린이였다면 46세로, 당시의 평균수명을 거의 다 살았을 나이다.

민족정기 회복을 위해 ‘친일인명사전’을 만들겠다면 차라리 더 광범하고 엄격한 기준을 적용하거나, 반대로 훨씬 관대한 기준으로 임했어야 한다. 왕과 그 일족에게는 가장 먼저 엄정한 잣대를 들이대야 했고, 특정 인물을 표적으로 삼았다는 의혹을 불식하는 노력을 기울였어야 한다. 또한 좌파의 친일 행적을 감싸거나 관대하게 평가했다는 의혹이 해소될 수 있도록 철저히 파헤치고 공개했어야 한다.

좌파에는 변호사, 우파에는 검찰관

어려서부터 일제의 교육을 받고 자란 성인이 가슴에 항일정신을 지니지 못했다면 그런 환경에서 자라도록 만든 앞 세대에게 책임을 묻지 않을 수 없다. 당시 위정자들의 잘못으로 백성은 고통 받으면서 살았다. 나라가 망하는 것을 막지 못한 가장 무거운 책임을 져야 할 사람은 당시 황제인 순종과 그 선대인 고종이다. 조선시대의 왕과 ‘대한제국’으로 국호를 바꾼 뒤의 황제는 절대군주였다.

입헌군주국인 영국이나 일본처럼 형식적인 통치자가 아니었다. 측근에게 권력을 나눠주고, 총리와 대신을 임명하는 권한을 가진 군주였던 것이다. 친일파가 정부 요직을 차지했다면 그런 인물을 임명한 군주는 무능함에 대한 책임을 면할 길 없다. 나라를 팔아먹는 친일파의 득세를 막지 못한 최종적인 책임도 군주에게 돌아갈 수밖에 없다. 나라가 하루아침에 망한 것은 아니다. 오랜 기간 비정(秕政)에 의한 내부적 취약성, 부패 무능한 권력, 국제정세에 효과적으로 대응하지 못한 사태 등이 누적된 결과였다.

청일전쟁(1894년)과 러일전쟁(1904년)은 한반도의 지배권을 둘러싼 주변강국의 싸움이었다. 그 사이에서 위정자들은 나라를 지키는 노력을 기울이지 못했다. 친일 청산은 나라가 망한 교훈을 역사적으로 정리하는 작업이 돼야 한다. 왕(황제)에서 민초에 이르기까지 가감 없이 심판대에 올려놓는 작업이 돼야 한다. 인물을 통한 시대사 정리 작업이 돼야 한다는 뜻이다. 그런데 ‘친일인명사전’은 왕족의 어떤 인물도 포함하지 않고 있다.

그들을 역사의 희생자로 봤기 때문일 것이다. 왕족에게 친일 책임을 묻지 않는 것은 전쟁에 패한 군대의 최고사령관에게 책임을 묻지 않은 채 면죄부만 주는 것과 마찬가지다. 형평이 깨진 모순된 기준이다. 항복한 장군은 적군의 보호 아래서 안락한 생활을 즐기는 사이, 포로 신분으로 고통을 당한 사병과 하급 장교에게만 가혹하게 책임을 묻는다면 역사에서 얻을 수 있는 교훈은 없다. 군의 기강을 엄정하게 세우는 일벌백계의 표본으로도 삼을 수 없다.

역사의 복잡한 인과관계와 개인의 일생에 걸친 공과를 통찰하지 않고, 신문과 잡지에 나타난 몇 줄 기록을 자의적으로 골라 이를 증거라고 내세우면서 친일 여부를 재단하는 일은 그래서 위험하다. 필자가 어느 칼럼에도 쓴 적이 있지만, 1945년 8월6일 히로시마(廣島)에 원자탄이 떨어졌을 때 폭사한 왕족 이우(李)는 일본 육군 중좌였다. 그는 고종의 손자이자 의친왕 이강(李堈)의 차남이다.

1912년에 태어나 일본 천황가의 가족과 귀족들이 입학하는 가쿠슈인(學習院)에서 공부했고, 일본 육군사관학교를 졸업해 조선인으로는 드물게 중좌로 복무했으며, 전사 후 대좌로 추서(追敍)됐다. 고종의 일곱째 아들 이은(李垠)은 일본 육사를 졸업한 뒤 육군 중장까지 진급했다. 한일 강제합방 직후에 만든 이왕직(李王職)의 보호를 받던 대한제국의 왕족들이 친일명단에서 제외됐다면 나라가 망한 후 태어나 일제에 협력한 일반인들의 죄도 물을 수 없거나 훨씬 가볍게 다뤄야 할 것이다.

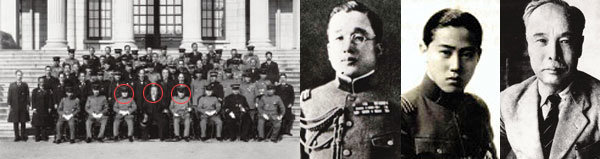

1918년 조선총독부 고관들과 기념사진을 찍은 대한민국 왕족. 원 표시 왼쪽부터 영친왕, 고종, 순종이다. 고종의 일곱번째 아들인 일본 육군 중장 이은, 일본 육군 중좌였던 고종의 손자 이우, 학병 권유 글을 남긴 몽양 여운형(왼쪽부터).

그 정도로는 그의 독립운동 경력에 견주어 친일로 볼 수 없다고 판정했다면 그보다 훨씬 가벼운 다른 사람의 친일은 더욱 문제 삼기 어려울 것이다. 1919년 일본 도쿄에서 발표한 2·8 독립선언문의 11인 대표 중 한 사람이자 독립운동가였던 최근우(崔謹愚)는 1940년 7월 일제가 대륙침략의 전위기구로 결성한 오족협화회 중국 안둥(安東)현 사무총장을 지낸 경력이 있지만 ‘친일인명사전’에서 제외됐다.

특정 인물 왜곡, 도리어 역사심판 받을 것

‘친일인명사전’에 포함된 4389명 중에는 독립운동, 항일언론 문화활동 등의 공적이 현저한 사람들도 있다. 어떤 사람에게는 추상같은 검찰관의 자세로 애매한 혐의에 대해서도 엄격한 잣대를 들이대 단죄하고, 좌파에 대해서는 마치 변호사라도 된 듯 명백한 증거에도 제외했다는 의혹을 살 수 있다. 일제강점기에 언론인으로서는 가장 빈번하게 옥살이를 한 독립운동가 안재홍(安在鴻)은 친일파 청산에 관해 이렇게 말했다.

“일제 40년이라는 장구한 동안의 일인 고로, 50수세(數歲)의 연령을 가진 자는 책임 있는 시대를 전부 일제 치하에서 생활하여온 것은 물론, 그러한 정세 아래에서는 저마다 항일독립의 투사가 되기에는 지극히 어려운 조건이매, 이 점에 관하여는 법의 운용자가 일말의 불심(佛心)을 가져주기를 바란다.”(1949년 2월 ‘반민자 처단에의 요망’)

6·25전쟁 중에 포로가 된 미군들은 평양으로 끌려간 뒤 미국의 ‘침략’을 규탄하고 철군을 요구하는 시가행진을 벌였다. 북한 정부의 기관지 ‘민주조선’ 1950년 7월24일자에는 미군 포로들이 ‘조선인민의 조국통일 달성을 위한 투쟁은 정당하다’고 쓴 대형 현수막을 든 채 시가행진을 벌이는 사진이 실려 있다. 어제까지 북한군을 상대로 싸우던 미군들이 포로가 된 뒤 마음에서 우러나와 그런 행진을 벌이진 않았을 것이다.

포로 신세였기에 북한군이 시키는 대로 행동했을 것이다. 이는 포로에 대한 일종의 학대행위였다. 훗날 그 포로들이 미국으로 송환됐을 때 평양에서 그런 행동을 했다는 이유로 처벌받지는 않았을 것이다. 미군의 기밀을 적에게 밀고하거나 동료를 팔아 이익을 챙긴 경우에만 처벌의 대상이 됐을 것이다. ‘역사의 심판’이라는 말이 있다. 당대에는 밝히지 못한 억울한 사연을 역사가 심판해 옳은 일은 선양 포상하고, 잘못된 일은 응징한다는 뜻이다.

세월을 거쳐 역사적 사실의 이해관계에서 벗어난 사람들의 평가가 축적돼 이뤄진 보편적 합일점이 역사의 심판이라고 할 수 있다. 친일파는 엄정하게 척결해야 한다. 그러나 친일파를 가려내는 일은 신중에 신중을 기해야 한다. 민족 시련기의 역사적 배경과 인과관계를 고려해 평가하지 않으면 안 된다. 편파적인 인명사전을 펴낸 것이라면 문제는 심각하다. 역사의 이름을 빌려 특정 인물을 매도하거나, 이데올로기 투쟁의 도구로 역사를 왜곡하는 일이 벌어진다면 또 다른 역사의 심판을 받을 수 있다.