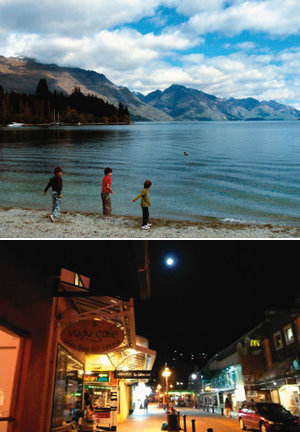

퀸스타운을 감싸고 있는 에메랄드빛의 와카티푸 호수.

공부를 하기 위해서도 일자리를 구하기 위해서도 아니고, 게다가 이미 한 달 전에 다녀간, 보통의 여행자라면 길어야 사나흘 머물다 가는 이 작은 마을이 좋아 다시 열흘간 머물겠다고 하자, 호스텔의 리셉셔니스트가 엄지손가락을 치켜세우며 빙그레 웃는다.

뉴질랜드에서 한국으로 돌아오기 전 2주간의 공백이 생겼다. 친구들을 만나고 마지막으로 짐 꾸리는 시간을 제외하면 열흘쯤의 여유가 마련되는 셈이다. 게다가 얼마 전 회사에서 왕복 비행기표 값보다 많은 배당금까지 받았으니 그야말로 금상첨화가 아닌가. 뉴질랜드에 머물던 내내 “소울시티(soul city)”라며 입에 달고 살았던 퀸스타운으로 돌아가기로 했다.

퀸스타운은 뉴질랜드 남섬의 남쪽 끝자락에 자리잡고 있다. ‘여왕의 도시(Queenstown·빅토리아 여왕과 어울린다고 하여 이런 이름이 붙었다)’라는 이름처럼 아름다운 자연환경과 이를 이용한 다양한 레포츠는 물론, 규모는 작지만 수준급인 레스토랑과 카페가 가득해 ‘뉴질랜드 여행의 여왕’으로 손색이 없는 곳이다.

퀸스타운의 아름다움은 그저 보는 것만으로도 황홀하다. 수정처럼 맑은 와카티푸 호수와 호수 건너편의 눈 쌓인 리마커블 산맥은 그림엽서 속의 풍경 같다. 특히 물결이 잔잔한 날이면 리마커블 산맥이 호수에 그대로 풍덩 빠진 듯 선명하게 비쳐 거울이 따로 없다. 아침에 눈 뜨는 순간부터 해가 질 때까지 매혹적인 경치로 빛나는 이곳에서는 아무 걱정 없이 조용하고 느긋하게 쉬는 것이 그리 힘든 일이 아니다.

골목마다 즐비한 아기자기한 카페와 레스토랑은 이런 여유에 행복감을 더해준다. 오래된 주택을 개조해 디자인숍을 겸하고 있는 베스타(Vesta)에서 즐기는 베이글과 향긋한 모닝커피, 퀸스타운의 ‘베스트 카페’로 뽑힌 바 있는 부두 카페(Vudu Cafe)의 정성스럽고 풍성한 식사는 언제나 즐겁다.

점심을 먹고 따뜻한 햇살과 기분 좋은 바람을 벗삼아 오후 산책을 나선다. 와카티푸 호수에는 크림색 요트가 꿈꾸듯이 떠 있다. 호숫가 카페에서 솔솔 새어나오는 고소한 커피향, 벤치 대신 잔디밭에 엎드려 열심히 독서 중인 청년, 눈앞에 펼쳐지는 모든 풍경이 온전한 평화와 행복을 선물한다. 여느 젊은 커플 못지않게 다정하게 서로의 주름진 얼굴을 쓰다듬는 노부부를 보며 수첩에 적는다. ‘To grow old with loved ones in Queenstown(사랑하는 사람과 퀸스타운에서 천천히 나이 들기).’

이곳에서는 레포츠의 유혹에 과감히 몸을 던지는 것이 미덕이다. 퀸스타운은 뉴질랜드의 대표적인 레포츠를 모두 즐길 수 있는 곳이기 때문이다. 우리에게도 친숙한 번지점프가 세계 최초로 시작된 곳이 퀸스타운이다. 최초의 상업적 번지점프장인 카와라우 강의 점프장은 강물을 가로지르는 다리 한가운데 세워져 있다. 영화 ‘번지점프를 하다’의 두 주인공이 뛰어내린 곳이 여기다. 다리 위에서 에메랄드빛 강물을 바라보는 것만으로도 황홀하다.

퀸스타운의 낮은 아름다운 자연과 레포츠로, 밤은 호숫가 카페들의 만찬으로 채워진다.

찰나의 순간에 끝나버리는 번지점프만으로 만족할 수 없다면 패러글라이딩이나 행글라이딩, 스카이다이빙 등에 도전해볼 수도 있다. 전문 교육을 받지 않았더라도 탠덤 방식을 이용하면 동승한 전문 강사가 뒤쪽에서 조종해줘 힘들이지 않고 새처럼 하늘을 날 수 있다. 뜨겁도록 강렬한 햇살과 기분 좋은 바람…. 퀸스타운의 자연은 땅에서와는 또 다른 방식으로 여행자의 온몸을 감싸안는다.

퀸스타운 외곽의 쇼토버 강에서도 짜릿한 기분을 느낄 수 있다. ‘비행기 엔진을 보트에 달면 얼마나 빠를까’라는 한 엔지니어의 아이디어에서 시작된 쇼토버 제트는 시속 80km로 거친 물살 위에서 360도 회전하거나 좁은 암벽 사이를 쏜살같이 빠져나간다. 덕분에 폭포처럼 쏟아지는 물살에 온몸이 젖게 되지만 이 역시 스릴 만점이다. 이렇게 아드레날린이 마구 분출되는 레포츠에 몸을 맡기다 보면 어느새 해가 산 너머로 떨어진다.

해는 저물었지만 퀸스타운은 오히려 밤에 화려하다. 와카티푸 호숫가를 기점으로 맛있는 요리와 시원한 맥주, 혹은 달콤한 와인을 이야기와 함께 주고받는 사람들 사이로 음악 소리까지 더해져 작은 마을은 낮보다 더 떠들썩하다. 남극과 가까운 지리적 위치 때문일까. 대부분의 레스토랑과 바는 저녁이 되면 벽난로에 불을 지핀다. 기온이 뚝 떨어지는 밤에도 추위를 느낄 새가 없다. 타들어가는 장작 냄새가 고소하기까지 하다. 술잔을 들고 기분 좋게 취해 벽난로 앞에서 웃고 떠드는 사람들 모두가 한 가족 같다. 레몬빛 달을 바라보며 피노누아르 와인에 신선한 해산물 요리를 안주 삼아 누리는 호사는 낮 동안 바람과 태양, 거친 물살에 시달린 온몸에 다시금 산뜻한 활력을 불어넣는다.

“오클랜드나 크라이스트처치는 인구가 늘어나면서 외곽이 발달해 도시가 커지고 있는 반면, 퀸스타운은 관광객들 때문에 시내 중심부만 점점 커지고 있어. 이러다 결국 흥청망청 놀거리만 가득한 흉물스런 마을이 되고 말 거야.” 늦도록 사람들로 붐비는 거리를 보면, 오후 산책길에서 만난 퀸스타운 토박이 브라이언의 불평이 이해되기도 한다. 그러나 퀸스타운은 아직 충분히 작고 사랑스러운 동화 속 마을이다. 브라이언의 걱정이 현실이 되지 않기를, 잠들지 않는 여왕의 마을에서 나 또한 잠을 잠시 미뤄두고 가만히 기도해본다.

느지막이 일어나 아침을 먹고 호스텔 바로 앞의 호숫가에 앉아 책 읽고 엽서를 쓰고, 그러다 점심때쯤 천천히 시내로 걸어나가 여왕처럼 풍성한 점심을 먹은 뒤 산책하고, 때로는 아드레날린이 뿜어져나오는 각종 레포츠에 몸을 맡기고…. 열흘간의 꿈같은 시간은 그렇게 지나갔다. 작별을 고하는 내게 호스텔의 리셉셔니스트가 말한다. “퀸스타운이 그리우면 언제든지 다시 돌아와요. 평생 마법에 빠져 사는 것도 그리 나쁘지 않으니까.”