9월5일부터 10월26일까지 쌈지스페이스에서 열리는 ‘관객의 꿈: 차학경’은 미국에서 활동하다 31세에 사망한 한국의 여성작가 차학경을 우리나라에 처음 소개하는 전시다. 전시 제목이 ‘관객의 꿈’인 것은 차학경의 작품세계가 포함하고 있는 수많은 의미망을 관객들이 찾아내기를 바라는 기획자의 바람 때문일 것이다.

1951년 부산에서 태어난 차학경은 12살 때 가족과 함께 하와이를 거쳐 샌프란시스코로 이민을 갔다. 버클리 대학에 진학한 차학경은 도예와 비교문학, 미술 등을 수학하고 미술에서 석사학위를 받았다. 이 무렵부터 차학경은 언어의 의미에 천착한 퍼포먼스와 설치작업을 시작하여 각종 대회에서 수상하는 등 ‘천재’의 면모를 드러낸다. 그는 세계적인 아티스트들과 교류하면서 1980년 뉴욕으로 이주한 뒤 사진작가 리처드 반스와 결혼했으나 6개월 만에 변사체로 발견된다. 남편이 일하던 건물의 경비원에게 폭행당하고, 길거리에 처참하게 버려진 것이었다.

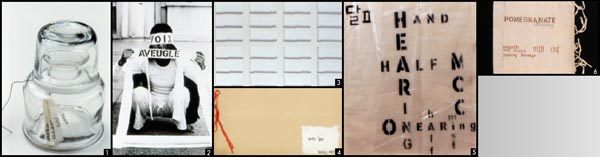

① 무제, 1980. 투명한 뚜껑이 달린 유리병에 타자로 친 글씨가 쓰여진 종잇 조각이 들어 있다. ② 퍼포먼스 Aveugle Voix 의 스틸. ③ 4시의 마오의 방, 1981. 길에 버려진 나무상자에 흰 칠을 한 작품. 그 당시 사진으로 본 마오쩌둥의 흰 방에서 받은 느낌을 옮긴 것이다. ④ 아버지/ 엄마,1977. ⑤ 무제 (Hand Hearing), 1976. ⑥ 아트북 Pomegranate Offering의 표지,1975.

미국 내에서 왕성하게 작품을 발표하기 시작할 무렵 갑자기 사망했기 때문에 차학경은 우리나라에 거의 소개되지 못했다. 그러나 그가 죽은 뒤 휘트니 뮤지엄에서 한국인으로는 백남준 이후 두 번째로 그의 작품세계를 조명하는 전시가 열렸으며 버클리 대학은 대학 내 ‘차학경 기념 자료실’을 마련했다. 이번 전시는 바로 버클리 대학에서 기획한 미국 5개 미술관 순회전시를 한국으로 옮겨온 것이다.

전시를 위해 한국을 찾은 그녀의 오빠이자 작가인 차학성씨는 “어려선 그저 혼자 책 읽고 시 쓰는 것을 좋아하는 정도로만 알았다”고 말한다.

“아버지가 무역업을 했는데 어느 날 세관에서 연락이 왔어요. 한국에서 배에 카펫이 실려왔는데 ‘메이드 인 코리아’ 딱지가 없어서 통관이 안 된다고. 어쩌면 좋냐고 했더니, 집에서 타자기로 찍어오라더군요. 온 식구가 며칠 동안 작은 종이에 ‘메이드 인 코리아’ 딱지를 만들어 물건에 붙인 적이 있는데 그 기억이 학경이한테 남았나 봐요.”

차학경은 라벨처럼 생긴 손가락만한 종이에 ‘소설’을 써 그것을 유리병에 담았다. 작은 종이에 그녀의 모든 이야기를 담을 수 있다고 생각한 듯하다. 이처럼 차학경은 말을 분해하고, 자르고, 조합하는 데 관심이 있었다. 이민 간 덕분에 한국어와 영어, 하와이 원주민어와 불어, 어머니가 쓰던 일어까지 다양한 언어를 접한 그녀는 ‘완벽한 소통’이 가능한 ‘완벽한 언어’를 창조하려는 꿈을 꾸었던 듯하다.

그녀의 몽환적인 저서 ‘딕테’에는 유관순, 잔다르크 등 9명의 ‘여신’이 등장하는데 ‘한국인’으로서 자신의 ‘혼’을 ‘완벽한’ 언어로 표현하려는 야심이 엿보이는 책이다. 당시 ‘빌리지 보이스’ 등 진보적 예술 진영을 흔들어놓았던 이 책은 최근에는 미국의 대학들에서 비교문학을 연구하는 교재로 채택되기도 했다.

이번 한국전에는 퍼포먼스에 관련된 방대한 자료와 아티스트북, 비디오 설치작품 등과 그녀가 살해당할 시점에 촬영하고 있던 영화 ‘몽고에서 온 하얀 먼지’ 등 모두 40점이 전시, 상영된다.

차학성씨는 “동생의 재판이 5년 동안 진행되고 있고, 92년 휘트니에서 전시가 열린 데 이어 다시 한국에서 전시회를 열게 되니 아직도 동생과 살고 있는 듯한 기분이 든다”고 말한다. 미국에서 도산 안창호의 딸 수산씨의 전기소설을 내기도 한 차씨는 15년 동안 써온 동생의 이야기를 이제 겨우 ‘담담하게’ 정리해 내년에 내놓을 예정이다.

![[영상] ‘자연의 맛’ 간직한 사찰 음식, MZ 기자가 만들어봤어요](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/82/99/38/698299380ae5a0a0a0a.png)