‘사실충실성(Factfulness·팩트풀니스)’은 사실에 근거해 세계를 바라보는 태도와 관점을 뜻하는 신조어다. 빌 게이츠가 미국 대학 전체 졸업생에게 선물한 책의 제목이기도 하다. 스웨덴 통계학자 한스 로슬링(Hans Rosling)은 사실에 근거한 세계관을 전파하고자 이 책을 집필했다. ‘과도하게 극적인 세계관’이 침팬지보다 사실을 더 못 맞히는 전문가를 양산하고 있으며, ‘느낌’을 ‘사실’로 인식하게 만들어 세상의 참모습을 가린다고 설명한다.

사실충실성은 부동산시장을 바라볼 때도 반드시 갖춰야 한다. 저자의 말처럼 사실충실성이 일상의 건강한 사고 습관으로 자리 잡으면 부동산을 바라볼 때도 ‘과도하게 극적인’ 뉴스를 거르고, ‘공포론’에 가려진 숨겨진 기회를 찾을 수 있다. 필자가 지난 10년간 건설회사에서 데이터를 활용해 숨겨진 ‘기회지역’을 찾아낸 것도 사실충실성을 실천했기 때문이다. 이를 가로막는 ‘본능 오류’를 하나씩 살펴봄으로써 편견에 가려진 대한민국 부동산의 참모습을 만나보자.

2016년 대구의 ‘평균 매매가 변동률’은 -2.4%를 기록했다. 이를 보고 대부분 대구는 ‘하락하는’ 시장이라고 판단한다. 그러나 대구의 ‘주택고령화’를 고려할 때 단순 ‘평균 가격’이 아닌 ‘연령별 가격’을 따져볼 필요가 있다. 2016년 대구의 젊은 주택은 -3%를 기록한 고령주택과 달리 2.3% 상승세를 기록했다. ‘평균값’만 따졌다면 대구에서의 내 집 마련 혹은 투자 기회를 놓쳤을 것이다. 반면 주택 연령별로 나눠봤다면 2016년에 매수해 큰 차익을 남겼을 것이다. 로슬링은 ‘평균의 차이만을 주목하고 평균을 구성하는 분산(숫자의 흩어짐 정도)을 무시하면 오판을 불러온다’며 ‘평균의 함정’을 경고했다. 주택고령화 시대에 주택의 ‘연령별 분포’를 따져야 하는 이유다.

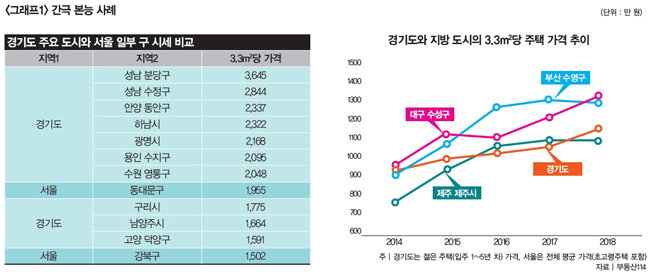

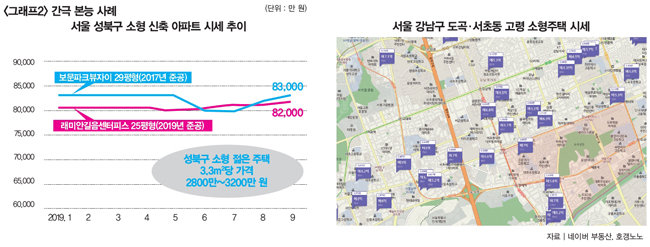

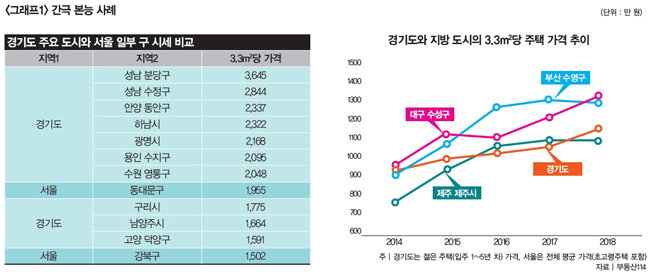

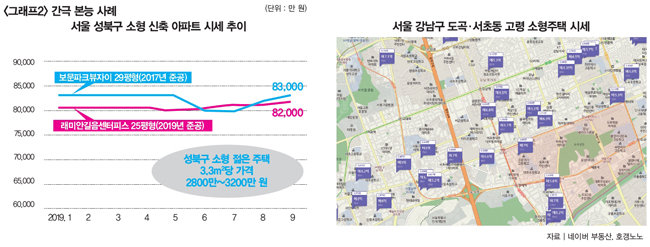

서울과 경기의 ‘평균 집값’을 비교하면 당연히 서울이 높다. 그러나 자치구별 ‘집값 분포’를 따지면 흥미로운 결과가 나온다. 성남, 안양, 하남 등 경기도 7개 지역은 현재 서울 동대문구보다 시세가 높다(그래프1 표 참조). 서울 강북구로 기준을 넓히면 경기도 10개 도시의 젊은 주택이 서울보다 비싸다. 똘똘한 한 채와 같은 ‘묻지 마 서울 매수세’를 뒤로하고 ‘경기도 톱10’ 도시의 젊은 주택을 매수했다면 2019년 현재, 높은 수익률로 행복한 웃음을 짓고 있을 것이다. 경기와 지방 도시의 집값 역시 마찬가지다. 부산 수영구와 대구 수성구는 2015년부터 경기도 집값을 뛰어넘었으며, 제주는 하락세에도 여전히 3.3㎡당 1000만 원이 넘는다(그래프1 참조). 마지막으로 서울 ‘강남’과 ‘강북’은 어떨까. 2019년 현재 강북의 젊은 소형주택은 3.3㎡당 3000만 원을 넘어섰다(그래프2 참조). 전용면적 59~74㎡ 기준으로 8억 원 넘는 수준이다. 정부의 고가 주택 기준선인 ‘9억 원’에 조용히 다가가고 있다. 반면 강남의 중심인 ‘도곡 · 서초동’의 고령 소형주택 시세는 ‘5억~7억 원’에 머물러 있다(그래프2 지도 참조). 재건축 아파트를 제외하곤 강북의 ‘작지만 강한’ 젊은 주택이 강남의 고령주택을 앞서고 있다.

서울과 경기의 ‘평균 집값’을 비교하면 당연히 서울이 높다. 그러나 자치구별 ‘집값 분포’를 따지면 흥미로운 결과가 나온다. 성남, 안양, 하남 등 경기도 7개 지역은 현재 서울 동대문구보다 시세가 높다(그래프1 표 참조). 서울 강북구로 기준을 넓히면 경기도 10개 도시의 젊은 주택이 서울보다 비싸다. 똘똘한 한 채와 같은 ‘묻지 마 서울 매수세’를 뒤로하고 ‘경기도 톱10’ 도시의 젊은 주택을 매수했다면 2019년 현재, 높은 수익률로 행복한 웃음을 짓고 있을 것이다. 경기와 지방 도시의 집값 역시 마찬가지다. 부산 수영구와 대구 수성구는 2015년부터 경기도 집값을 뛰어넘었으며, 제주는 하락세에도 여전히 3.3㎡당 1000만 원이 넘는다(그래프1 참조). 마지막으로 서울 ‘강남’과 ‘강북’은 어떨까. 2019년 현재 강북의 젊은 소형주택은 3.3㎡당 3000만 원을 넘어섰다(그래프2 참조). 전용면적 59~74㎡ 기준으로 8억 원 넘는 수준이다. 정부의 고가 주택 기준선인 ‘9억 원’에 조용히 다가가고 있다. 반면 강남의 중심인 ‘도곡 · 서초동’의 고령 소형주택 시세는 ‘5억~7억 원’에 머물러 있다(그래프2 지도 참조). 재건축 아파트를 제외하곤 강북의 ‘작지만 강한’ 젊은 주택이 강남의 고령주택을 앞서고 있다.

우리는 세상이 좋아지고 있다는 긍정적인 뉴스보다, 세상은 여전히 심각하다는 ‘부정적인 뉴스’에 관심이 간다. 이런 부정 본능은 삶에 도움을 줄 때도 있지만 회의론에 빠지게도 한다. 결국 단점을 보완하고 개선하려는 동력을 상실할 수 있다. 앞서 말한 ‘간극 본능’과 같이 ‘숨겨진 기회’를 찾지 못하게 되는 것이다. 모든 비즈니스와 투자의 기회는 단점을 극복하면서 생기는 법이다.

우리는 세상이 좋아지고 있다는 긍정적인 뉴스보다, 세상은 여전히 심각하다는 ‘부정적인 뉴스’에 관심이 간다. 이런 부정 본능은 삶에 도움을 줄 때도 있지만 회의론에 빠지게도 한다. 결국 단점을 보완하고 개선하려는 동력을 상실할 수 있다. 앞서 말한 ‘간극 본능’과 같이 ‘숨겨진 기회’를 찾지 못하게 되는 것이다. 모든 비즈니스와 투자의 기회는 단점을 극복하면서 생기는 법이다.

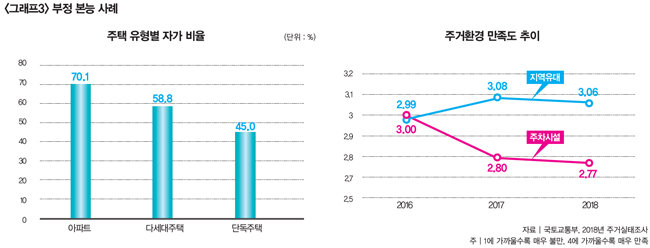

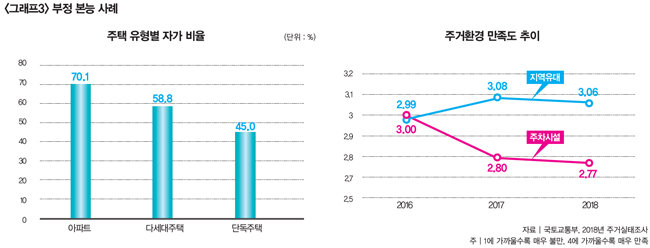

‘아파트 공화국’은 천편일률적인 아파트 공급에 대한 비판이 담겨 있다. 아파트 공화국으로 인한 부작용으로 ‘주거 양극화’ ‘마을공동체 파괴’를 꼽을 수 있다. 그러나 실제 데이터를 보면 우리나라의 자가 점유율은 2008년 이후 감소세를 보이다 지난 3년간 ‘아파트 입주량’의 꾸준한 증가로 2014년 53.6%에서 2018년 57.7%로 상승했다. 비록 ‘아파트 공화국’이지만 아파트의 자가 비율은 70% 수준으로 다세대나 단독주택 등 기타 주택을 압도한다(그래프3 참조). 결코 쉽지 않은 내 집 마련의 꿈을 좋든 싫든 아파트가 실현해주고 있다. 그렇다면 아파트가 ‘주거환경’, 즉 삶의 질도 개선해주고 있을까. 국토교통부에서 실시한 2018년 주거실태조사에 따르면 ‘아파트’가 가장 높은 주택만족도를 보였다. 면적, 시설, 침실 수 등으로 평가하는 ‘최저주거 기준 미달가구’ 역시 2018년 5.7% 수준으로, 2006년 16.6%에 비해 많이 개선됐다. 다만 주거환경 전반에 대한 만족도는 2018년 2.94점으로(4점 척도로 평가하며 ‘매우 불만족 1점~매우 만족 4점’), 2016년 3.08점을 기록한 이후 하락세다.

주거환경 만족도는 입지 여건, 주차시설, 소음, 대기오염, 이웃과 관계 등 다양한 지표로 측정된다. 조사 결과에 따르면 이웃과 관계(지역유대)는 2016년부터 꾸준히 증가하고 있으며 여타 지표 가운데 가장 높은 만족도를 기록하고 있다(평균 만족도 3.06 · 그래프3 참조). 실제 주거의 질을 떨어뜨리는 것은 주차 편의(주차시설)로, 고령주택의 주차 공간 부족이 원인이었다. 마을공동체 파괴를 염려했지만 오히려 이웃 관계 만족도가 높아진 것은 단절된 주거환경을 극복하고자 다양한 커뮤니티 프로그램을 개설하는 등 건설사와 입주민이 노력했기 때문이다(그림1 참조). ‘아파트=분절된 공동체’의 부정적 프레임에 갇혀 있었다면 이런 성과를 내기 어려웠을 것이다. ‘분절된 공동체’의 단점을 극복해낸 대단지 브랜드 아파트가 높은 가치를 인정받는 이유는 ‘문제’를 ‘문제’로만 보는 부정 본능을 극복했기 때문이다.

주거환경 만족도는 입지 여건, 주차시설, 소음, 대기오염, 이웃과 관계 등 다양한 지표로 측정된다. 조사 결과에 따르면 이웃과 관계(지역유대)는 2016년부터 꾸준히 증가하고 있으며 여타 지표 가운데 가장 높은 만족도를 기록하고 있다(평균 만족도 3.06 · 그래프3 참조). 실제 주거의 질을 떨어뜨리는 것은 주차 편의(주차시설)로, 고령주택의 주차 공간 부족이 원인이었다. 마을공동체 파괴를 염려했지만 오히려 이웃 관계 만족도가 높아진 것은 단절된 주거환경을 극복하고자 다양한 커뮤니티 프로그램을 개설하는 등 건설사와 입주민이 노력했기 때문이다(그림1 참조). ‘아파트=분절된 공동체’의 부정적 프레임에 갇혀 있었다면 이런 성과를 내기 어려웠을 것이다. ‘분절된 공동체’의 단점을 극복해낸 대단지 브랜드 아파트가 높은 가치를 인정받는 이유는 ‘문제’를 ‘문제’로만 보는 부정 본능을 극복했기 때문이다.

‘도표의 선이 직선으로 쭉 뻗어나가는 건 현실에서 매우 드물다.’ 로슬링이 ‘직선 본능’의 위험을 경고하면서 한 말이다. 아파트 가격은 20~30년 장기 추이를 보면 어느 지역이라도 ‘우상향’한다. 직선 본능으로 아파트 가격을 바라보면 어느 지역이든 어느 때나 ‘사면’ 되는 것이다. 20~30년 후면 오를 것이기 때문이다. 그러나 우리는 2008~2012년 ‘수도권 아파트 암흑기’를 겪었다. 아무리 머릿속으론 ‘주택 가격은 우상향’이라지만 막상 가격이 떨어지기 시작하면 ‘손실회피 성향’이 발동한다. 망원경이 아닌 현미경으로 앞을 바라보고 급매가 속출한다. 그래서 주택시장은 ‘주택 가격 자체’보다 출렁이는 ‘사이클’을 봐야 한다.

‘도표의 선이 직선으로 쭉 뻗어나가는 건 현실에서 매우 드물다.’ 로슬링이 ‘직선 본능’의 위험을 경고하면서 한 말이다. 아파트 가격은 20~30년 장기 추이를 보면 어느 지역이라도 ‘우상향’한다. 직선 본능으로 아파트 가격을 바라보면 어느 지역이든 어느 때나 ‘사면’ 되는 것이다. 20~30년 후면 오를 것이기 때문이다. 그러나 우리는 2008~2012년 ‘수도권 아파트 암흑기’를 겪었다. 아무리 머릿속으론 ‘주택 가격은 우상향’이라지만 막상 가격이 떨어지기 시작하면 ‘손실회피 성향’이 발동한다. 망원경이 아닌 현미경으로 앞을 바라보고 급매가 속출한다. 그래서 주택시장은 ‘주택 가격 자체’보다 출렁이는 ‘사이클’을 봐야 한다.

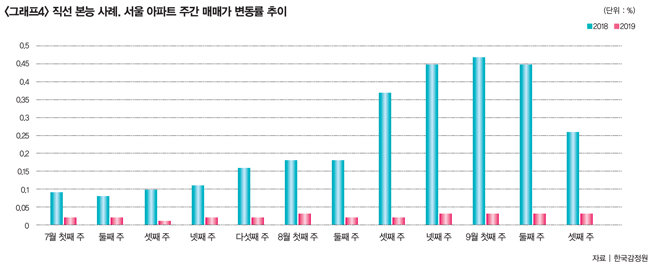

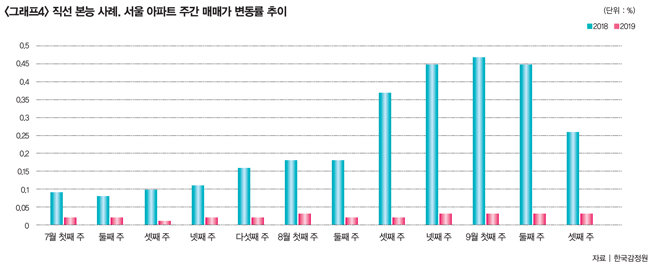

서울 아파트의 사이클은 2018년 3분기를 정점으로 둔화 국면에 접어들었다. 그러나 최근 언론에선 ‘서울 아파트값 12주 연속 상승’ 보도가 넘친다. 여기에 직선 본능이 더해져 ‘과거 정부 규제 이후 폭등했으니 또 폭등할 것이다, 지금까지 30% 올랐으니 못해도 10% 이상은 오를 것이다’라는 예측이 난무한다. 그러나 최근 한국감정원의 서울 아파트 주간 아파트 매매가 변동률 통계를 보면 ‘상승’은 하고 있으나 전년 동기 대비 상승폭은 10분의 1에 불과하다(그래프4 참조). 저점 대비 2배 이상 상승한 가격이 부담돼 ‘제한된 수요’만 시장을 소폭 움직이고 있다. 2020년을 앞두고 서울의 ‘신고가’ ‘3차 폭등’의 직선 본능에 주의해야 할 때다.

사실충실성은 부동산시장을 바라볼 때도 반드시 갖춰야 한다. 저자의 말처럼 사실충실성이 일상의 건강한 사고 습관으로 자리 잡으면 부동산을 바라볼 때도 ‘과도하게 극적인’ 뉴스를 거르고, ‘공포론’에 가려진 숨겨진 기회를 찾을 수 있다. 필자가 지난 10년간 건설회사에서 데이터를 활용해 숨겨진 ‘기회지역’을 찾아낸 것도 사실충실성을 실천했기 때문이다. 이를 가로막는 ‘본능 오류’를 하나씩 살펴봄으로써 편견에 가려진 대한민국 부동산의 참모습을 만나보자.

주택의 연령과 자치구별 시세에 주목

간극 본능은 ‘부자와 빈자’ ‘우등생과 열등생’ 등 사회 현상을 극단적으로 바라보게 한다. 이분법적 사고에 물들어 어떤 대상을 바라볼 때 오로지 두 개의 ‘극단’에 초점을 맞추게 한다. 간극 본능은 결국 ‘평균의 함정’에 빠뜨린다. 어느 집단을 비교할 때 ‘평균값’만으로 집단의 ‘간극’을 기정사실화하고, 이를 일반화한다. 예를 들어 남성의 평균 키가 170cm이고 여성의 평균 키가 163cm라고 할 때 ‘모든 남성은 여성보다 키가 크다’고 단정하는 식이다.2016년 대구의 ‘평균 매매가 변동률’은 -2.4%를 기록했다. 이를 보고 대부분 대구는 ‘하락하는’ 시장이라고 판단한다. 그러나 대구의 ‘주택고령화’를 고려할 때 단순 ‘평균 가격’이 아닌 ‘연령별 가격’을 따져볼 필요가 있다. 2016년 대구의 젊은 주택은 -3%를 기록한 고령주택과 달리 2.3% 상승세를 기록했다. ‘평균값’만 따졌다면 대구에서의 내 집 마련 혹은 투자 기회를 놓쳤을 것이다. 반면 주택 연령별로 나눠봤다면 2016년에 매수해 큰 차익을 남겼을 것이다. 로슬링은 ‘평균의 차이만을 주목하고 평균을 구성하는 분산(숫자의 흩어짐 정도)을 무시하면 오판을 불러온다’며 ‘평균의 함정’을 경고했다. 주택고령화 시대에 주택의 ‘연령별 분포’를 따져야 하는 이유다.

아파트 공화국에 가려진 주거문화의 진실

‘아파트 공화국’은 천편일률적인 아파트 공급에 대한 비판이 담겨 있다. 아파트 공화국으로 인한 부작용으로 ‘주거 양극화’ ‘마을공동체 파괴’를 꼽을 수 있다. 그러나 실제 데이터를 보면 우리나라의 자가 점유율은 2008년 이후 감소세를 보이다 지난 3년간 ‘아파트 입주량’의 꾸준한 증가로 2014년 53.6%에서 2018년 57.7%로 상승했다. 비록 ‘아파트 공화국’이지만 아파트의 자가 비율은 70% 수준으로 다세대나 단독주택 등 기타 주택을 압도한다(그래프3 참조). 결코 쉽지 않은 내 집 마련의 꿈을 좋든 싫든 아파트가 실현해주고 있다. 그렇다면 아파트가 ‘주거환경’, 즉 삶의 질도 개선해주고 있을까. 국토교통부에서 실시한 2018년 주거실태조사에 따르면 ‘아파트’가 가장 높은 주택만족도를 보였다. 면적, 시설, 침실 수 등으로 평가하는 ‘최저주거 기준 미달가구’ 역시 2018년 5.7% 수준으로, 2006년 16.6%에 비해 많이 개선됐다. 다만 주거환경 전반에 대한 만족도는 2018년 2.94점으로(4점 척도로 평가하며 ‘매우 불만족 1점~매우 만족 4점’), 2016년 3.08점을 기록한 이후 하락세다.

2020년 서울 부동산, 사이클에 유의해야

서울 아파트의 사이클은 2018년 3분기를 정점으로 둔화 국면에 접어들었다. 그러나 최근 언론에선 ‘서울 아파트값 12주 연속 상승’ 보도가 넘친다. 여기에 직선 본능이 더해져 ‘과거 정부 규제 이후 폭등했으니 또 폭등할 것이다, 지금까지 30% 올랐으니 못해도 10% 이상은 오를 것이다’라는 예측이 난무한다. 그러나 최근 한국감정원의 서울 아파트 주간 아파트 매매가 변동률 통계를 보면 ‘상승’은 하고 있으나 전년 동기 대비 상승폭은 10분의 1에 불과하다(그래프4 참조). 저점 대비 2배 이상 상승한 가격이 부담돼 ‘제한된 수요’만 시장을 소폭 움직이고 있다. 2020년을 앞두고 서울의 ‘신고가’ ‘3차 폭등’의 직선 본능에 주의해야 할 때다.