국민을 섬기는 정부가 되기란 말처럼 쉽지 않다. 국민은 여전히 행정기관으로부터 부당한 처분을 받았다고 생각할 때가 많다. 고압적인 일 처리와 무성의, 거짓말, 변명 등으로 책임을 회피하는 공무원에게 화가 난 국민은 해당 관청에 전화를 걸거나, 홈페이지에 민원을 올리거나, 해당 기관에 직접 찾아가 따진다.

그러나 루게릭병 환자에겐 이조차 사치일 뿐이다. 입술을 움직일 수도, 글은커녕 손가락조차 움직일 수도 없다. 그래서 억울하고 부당한 일을 당해도 대부분 속으로 삭이면서 감내하는 쪽을 택한다. 하지만 루게릭병 환자 이광복(60) 씨는 체념 대신 긍정을, 절망 대신 희망을 선택했다. 1분 동안 눈을 깜빡거려 힘겹게 두세 글자를 만든 뒤 그 내용을 편지로 보내는 것으로 자신이 처한 상황을 알렸다.

“간병비 지원이 부당하다고?”

이씨의 편지는 2007년 보건복지부(현 보건복지가족부, 이하 복지부)가 ‘희귀·난치성 질환자 의료비 지원사업 지침’을 개정할 때 루게릭병 환자에 대한 소득·재산조사 면제 특례조항을 갑작스레 없애면서 시작됐다. 복지부는 “저소득층 희귀·난치성 질환자의 간병비 혜택을 늘리기 위한 조치”라면서 하루아침에 이씨에 대한 간병비 지원을 중단한 것.

이씨의 편지는 2007년 보건복지부(현 보건복지가족부, 이하 복지부)가 ‘희귀·난치성 질환자 의료비 지원사업 지침’을 개정할 때 루게릭병 환자에 대한 소득·재산조사 면제 특례조항을 갑작스레 없애면서 시작됐다. 복지부는 “저소득층 희귀·난치성 질환자의 간병비 혜택을 늘리기 위한 조치”라면서 하루아침에 이씨에 대한 간병비 지원을 중단한 것.

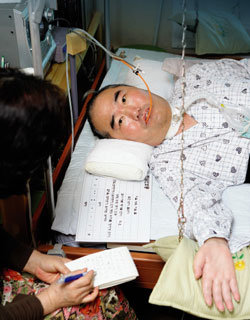

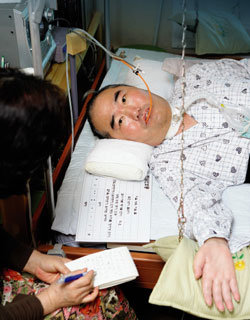

3월 5일 경기도 일산의 자택에서 만난 이씨는 “신규 복지사업을 위해 이미 정착된 복지사업을 중단하는 것은 부당하다”며 힘겹게 말을 이었다. 눈 깜박 신호로 자음과 모음을 조합해 말을 만들면 부인이 이를 받아 적어 기자에게 전달했다. 지치면 쉬었다가 눈 깜빡임을 반복하기에 간단한 문장 하나도 5분 넘게 걸렸다.

“루게릭병 환자 옆에는 간병인이 늘 있어야 하는데, 간병비를 지원해주지 않으면 소득이 없는 상태에서 지출만 엄청 늘어나게 됩니다. 집을 팔고 가족이 가난의 나락으로 떨어지는 모습을 지켜보고만 있으라는 겁니다.”

이씨는 지침 개정의 부당성과 그 절차상의 문제점을 2년여 가까이 지적해왔다. 그의 사연은 ‘신동아’ 2007년 12월호 ‘전신마비 루게릭병 환자가 눈빛으로 써내려간 분노의 편지 2만 3000자’에 상세히 실려 큰 파장을 일으켰다. 이후 보도를 접한 국민권익위원회(전 국민고충처리위원회, 이하 권익위)가 복지부에 간병비 지급 중단을 재검토하라고 권고했으며, 복지부는 2008년 12월까지 한시적으로 간병비를 지급하기로 결정했다. 이씨는 2007년과 2008년분에 한해 소급적용을 받았다. 하지만 이 일이 잠잠해지자 복지부는 2009년부터 이씨에 대한 간병비 지급을 중단했다.

이씨의 ‘분노의 편지’는 이때부터 다시 시작됐다. 복지부가 간병비 지급 중단의 근거로 든 “16개 시도 보건소에서 소득과 재산이 일정 수준 이상인 환자에게 간병비를 지급하는 것은 부당하다는 의견이 있었다”는 주장이 거짓임을 밝히는 것에서 출발했다. 하지만 2년여의 시간이 지나면서 복지부에서 이씨의 편지는 점차 잊혔다. 담당자의 잦은 변경과 계속된 편지에 무감각해진 것. 돌아오는 것은 성의 없는 10줄 안팎의 답변이 전부였다.

그런 담당 공무원의 태도는 기자의 취재과정에서도 드러났다. 3월 22일 전국 16개 시도가 제출한 ‘간병비 지원제도 변경의견’을 확인할 수 있느냐는 기자의 요청에 복지부 질병관리과는 “당장은 곤란하고 확인 뒤에 연락하겠다”며 기자의 연락처를 요구했다. 하루가 지났지만 연락이 없었다. 결국 다음 날 기자가 다시 전화를 걸었다.

“일반인이 전화를 걸어 요청해도 이 정도인데 손가락조차 움직일 수 없는 희귀병 환자가 민원을 제기하면 어떨지 뻔히 보이네요.”

“….”

제대로 대답하지 못한 담당 직원은 “다른 업무를 보느라 바빴다”며 “민원인의 민원에는 빠르게 대응한다”고 말했다. 기자의 요청사항에 대해서도 16개 시도에 공문을 보냈고 그에 대한 답변을 받았지만, 복지부는 그 내용을 밝힐 수 없으므로 직접 확인하라는 말만 되풀이했다. 과거 이씨의 편지에 대한 복지부의 대응도 이와 다르지 않아 결국 이씨가 직접 전국 249개 보건소를 대상으로 정보공개청구를 해야 했다.

복지부가 무성의한 답변으로 일관하자 2008년 8월 이씨는 권익위에 1차 고충민원신청을 했다. 그가 밝혀내고 싶은 것은 공무원의 허위 답변과 허위 정보공개였다. 그는 “처음부터 예산상의 이유로 간병비를 중단했다고 하면 됐을 것을, 16개 시도에서 소득 재산 등을 기준으로 지침을 변경하자는 주장이 있었다는 허위 답변과 허위 정보공개로 일관하는 담당 공무원의 부당함을 밝혀달라”고 주장했다. 그가 직접 정보공개청구를 통해 확인한 결과에 따르면, 그 어느 곳에서도 희귀·난치성 질환자에 대한 간병비 지원을 축소하자는 의견은 없었다.

복지부가 무성의한 답변으로 일관하자 2008년 8월 이씨는 권익위에 1차 고충민원신청을 했다. 그가 밝혀내고 싶은 것은 공무원의 허위 답변과 허위 정보공개였다. 그는 “처음부터 예산상의 이유로 간병비를 중단했다고 하면 됐을 것을, 16개 시도에서 소득 재산 등을 기준으로 지침을 변경하자는 주장이 있었다는 허위 답변과 허위 정보공개로 일관하는 담당 공무원의 부당함을 밝혀달라”고 주장했다. 그가 직접 정보공개청구를 통해 확인한 결과에 따르면, 그 어느 곳에서도 희귀·난치성 질환자에 대한 간병비 지원을 축소하자는 의견은 없었다.

하지만 권익위는 복지부의 관련자 문책에 대한 의견 표명을 청구했다는 이유로 이 일에 대한 처리를 복지부로 넘겼다. 두 번째, 세 번째 고충민원에 대해서도 이씨는 조사 불가 통보만 받았다. 권익위 복지노동민원과 오상석 과장은 “복지부 공무원들의 허위답변을 밝혀내는 것으로 끝나는 일이 아니다. 이씨가 원하는 것은 결국 루게릭병 환자에 대한 간병비 지급이 축소된 것을 원상으로 복구해달라는 뜻 아니냐?”고 되물었다. 한정된 예산을 우선순위에 따라 조정한 것은 국가정책상의 판단이기에 위법이나 부당한 처분이라고 할 수 없다는 얘기다.

“공무원 조사 거부 시정해달라”

“이씨가 지적한 외부의견수렴 과정에서 나타난 절차상의 문제도 지침 개정에 결정적인 영향을 미치지는 않습니다. 복지노동민원 과장이 별도로 e메일까지 써가며 사정을 설명했지만 지엽적인 부분에 대해 계속 말꼬투리를 잡아 저희도 난감합니다.”

복지노동민원과 이경수 행정사무관도 “위원들이 이씨의 민원을 심의한 결과, 조사까지 할 사항은 아니라고 판단했다. 정녕 수사를 원한다면 경찰에 직접 의뢰해야 한다”고 설명했다. 이미 권익위에서 이씨는 악성 민원 제기자로 낙인 찍혔다. 10여 명의 직원이 연간 3000건 이상의 복지노동민원을 처리하는데 이씨의 계속된 민원으로 골머리를 앓는다는 것.

결국 권익위법에서 규정한 대로 조치를 다했고, 최대한 배려했다는 것이 권익위의 주장이다. 이런 상황에서 이씨의 민원제기는 대답 없는 공허한 메아리일 뿐이다. 방대한 양의 e메일과 지속해서 e메일을 보내는 그의 집념에 놀랄 뿐, 정작 이씨가 무엇에 분노하고 그것을 편지로 풀어내는 과정이 얼마나 힘겨운지에 대해선 어렴풋이 알 뿐이다.

희귀·난치성 질환자가 눈을 깜빡이며 어렵사리 사정을 호소하면 한 번쯤 찾아가볼 법도 한데, 1년 8개월간 지루한 다툼이 진행되는 동안 이씨를 찾아간 조사관은 단 한 명도 없었다. ‘신동아’ 보도 직후 이경수 행정사무관이 이씨를 만나 사실을 확인한 것이 전부다.

법대로 최선을 다했다는 권익위와 국가정책상 어쩔 수 없다며 무성의한 답변으로 일관하는 복지부. 이씨는 “때리는 시어머니(복지부)보다 말리는 시누이(권익위)가 더 밉다”며 권익위의 무관심에 분노했다. 결국 권익위를 상대로 “부당한 조사 거부를 시정해달라”며 행정심판을 제기하기에 이르렀다. 이씨는 권익위가 눈에 보이는 큰 사건의 해결에만 관심을 가지고 자신처럼 말하지도, 움직이지도 못하는 약자의 작은 민원에는 소홀한 것 같다며 서운함을 토로했다.

“권익위가 말하는 것처럼 지침 개정안을 원상복귀해달라는 게 아닙니다. 복지부 공무원의 부당한 답변에 대해 조사해달라는 것인데 왜 (권익위가) 제가 주장하지 않은 내용을 판단해 조사를 거부하는 건가요? 권익위와 복지부 스스로 존재의 이유를 다시 한 번 생각해봤으면 합니다.”

그러나 루게릭병 환자에겐 이조차 사치일 뿐이다. 입술을 움직일 수도, 글은커녕 손가락조차 움직일 수도 없다. 그래서 억울하고 부당한 일을 당해도 대부분 속으로 삭이면서 감내하는 쪽을 택한다. 하지만 루게릭병 환자 이광복(60) 씨는 체념 대신 긍정을, 절망 대신 희망을 선택했다. 1분 동안 눈을 깜빡거려 힘겹게 두세 글자를 만든 뒤 그 내용을 편지로 보내는 것으로 자신이 처한 상황을 알렸다.

“간병비 지원이 부당하다고?”

3월 5일 경기도 일산의 자택에서 만난 이씨는 “신규 복지사업을 위해 이미 정착된 복지사업을 중단하는 것은 부당하다”며 힘겹게 말을 이었다. 눈 깜박 신호로 자음과 모음을 조합해 말을 만들면 부인이 이를 받아 적어 기자에게 전달했다. 지치면 쉬었다가 눈 깜빡임을 반복하기에 간단한 문장 하나도 5분 넘게 걸렸다.

“루게릭병 환자 옆에는 간병인이 늘 있어야 하는데, 간병비를 지원해주지 않으면 소득이 없는 상태에서 지출만 엄청 늘어나게 됩니다. 집을 팔고 가족이 가난의 나락으로 떨어지는 모습을 지켜보고만 있으라는 겁니다.”

이씨는 지침 개정의 부당성과 그 절차상의 문제점을 2년여 가까이 지적해왔다. 그의 사연은 ‘신동아’ 2007년 12월호 ‘전신마비 루게릭병 환자가 눈빛으로 써내려간 분노의 편지 2만 3000자’에 상세히 실려 큰 파장을 일으켰다. 이후 보도를 접한 국민권익위원회(전 국민고충처리위원회, 이하 권익위)가 복지부에 간병비 지급 중단을 재검토하라고 권고했으며, 복지부는 2008년 12월까지 한시적으로 간병비를 지급하기로 결정했다. 이씨는 2007년과 2008년분에 한해 소급적용을 받았다. 하지만 이 일이 잠잠해지자 복지부는 2009년부터 이씨에 대한 간병비 지급을 중단했다.

이씨의 ‘분노의 편지’는 이때부터 다시 시작됐다. 복지부가 간병비 지급 중단의 근거로 든 “16개 시도 보건소에서 소득과 재산이 일정 수준 이상인 환자에게 간병비를 지급하는 것은 부당하다는 의견이 있었다”는 주장이 거짓임을 밝히는 것에서 출발했다. 하지만 2년여의 시간이 지나면서 복지부에서 이씨의 편지는 점차 잊혔다. 담당자의 잦은 변경과 계속된 편지에 무감각해진 것. 돌아오는 것은 성의 없는 10줄 안팎의 답변이 전부였다.

그런 담당 공무원의 태도는 기자의 취재과정에서도 드러났다. 3월 22일 전국 16개 시도가 제출한 ‘간병비 지원제도 변경의견’을 확인할 수 있느냐는 기자의 요청에 복지부 질병관리과는 “당장은 곤란하고 확인 뒤에 연락하겠다”며 기자의 연락처를 요구했다. 하루가 지났지만 연락이 없었다. 결국 다음 날 기자가 다시 전화를 걸었다.

“일반인이 전화를 걸어 요청해도 이 정도인데 손가락조차 움직일 수 없는 희귀병 환자가 민원을 제기하면 어떨지 뻔히 보이네요.”

“….”

제대로 대답하지 못한 담당 직원은 “다른 업무를 보느라 바빴다”며 “민원인의 민원에는 빠르게 대응한다”고 말했다. 기자의 요청사항에 대해서도 16개 시도에 공문을 보냈고 그에 대한 답변을 받았지만, 복지부는 그 내용을 밝힐 수 없으므로 직접 확인하라는 말만 되풀이했다. 과거 이씨의 편지에 대한 복지부의 대응도 이와 다르지 않아 결국 이씨가 직접 전국 249개 보건소를 대상으로 정보공개청구를 해야 했다.

이광복 씨는 눈 깜빡 신호로 자음과 모음을 조합해 1분 동안 힘겹게 두세 글자를 만든다. 생활용어가 적혀 있는 이심, 자음과 모음이 쓰인 전심은 눈만 봐도 이심전심으로 다 통한다는 의미다.

하지만 권익위는 복지부의 관련자 문책에 대한 의견 표명을 청구했다는 이유로 이 일에 대한 처리를 복지부로 넘겼다. 두 번째, 세 번째 고충민원에 대해서도 이씨는 조사 불가 통보만 받았다. 권익위 복지노동민원과 오상석 과장은 “복지부 공무원들의 허위답변을 밝혀내는 것으로 끝나는 일이 아니다. 이씨가 원하는 것은 결국 루게릭병 환자에 대한 간병비 지급이 축소된 것을 원상으로 복구해달라는 뜻 아니냐?”고 되물었다. 한정된 예산을 우선순위에 따라 조정한 것은 국가정책상의 판단이기에 위법이나 부당한 처분이라고 할 수 없다는 얘기다.

“공무원 조사 거부 시정해달라”

“이씨가 지적한 외부의견수렴 과정에서 나타난 절차상의 문제도 지침 개정에 결정적인 영향을 미치지는 않습니다. 복지노동민원 과장이 별도로 e메일까지 써가며 사정을 설명했지만 지엽적인 부분에 대해 계속 말꼬투리를 잡아 저희도 난감합니다.”

복지노동민원과 이경수 행정사무관도 “위원들이 이씨의 민원을 심의한 결과, 조사까지 할 사항은 아니라고 판단했다. 정녕 수사를 원한다면 경찰에 직접 의뢰해야 한다”고 설명했다. 이미 권익위에서 이씨는 악성 민원 제기자로 낙인 찍혔다. 10여 명의 직원이 연간 3000건 이상의 복지노동민원을 처리하는데 이씨의 계속된 민원으로 골머리를 앓는다는 것.

결국 권익위법에서 규정한 대로 조치를 다했고, 최대한 배려했다는 것이 권익위의 주장이다. 이런 상황에서 이씨의 민원제기는 대답 없는 공허한 메아리일 뿐이다. 방대한 양의 e메일과 지속해서 e메일을 보내는 그의 집념에 놀랄 뿐, 정작 이씨가 무엇에 분노하고 그것을 편지로 풀어내는 과정이 얼마나 힘겨운지에 대해선 어렴풋이 알 뿐이다.

희귀·난치성 질환자가 눈을 깜빡이며 어렵사리 사정을 호소하면 한 번쯤 찾아가볼 법도 한데, 1년 8개월간 지루한 다툼이 진행되는 동안 이씨를 찾아간 조사관은 단 한 명도 없었다. ‘신동아’ 보도 직후 이경수 행정사무관이 이씨를 만나 사실을 확인한 것이 전부다.

법대로 최선을 다했다는 권익위와 국가정책상 어쩔 수 없다며 무성의한 답변으로 일관하는 복지부. 이씨는 “때리는 시어머니(복지부)보다 말리는 시누이(권익위)가 더 밉다”며 권익위의 무관심에 분노했다. 결국 권익위를 상대로 “부당한 조사 거부를 시정해달라”며 행정심판을 제기하기에 이르렀다. 이씨는 권익위가 눈에 보이는 큰 사건의 해결에만 관심을 가지고 자신처럼 말하지도, 움직이지도 못하는 약자의 작은 민원에는 소홀한 것 같다며 서운함을 토로했다.

“권익위가 말하는 것처럼 지침 개정안을 원상복귀해달라는 게 아닙니다. 복지부 공무원의 부당한 답변에 대해 조사해달라는 것인데 왜 (권익위가) 제가 주장하지 않은 내용을 판단해 조사를 거부하는 건가요? 권익위와 복지부 스스로 존재의 이유를 다시 한 번 생각해봤으면 합니다.”