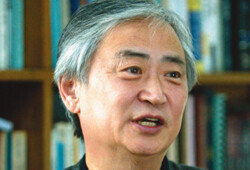

청와대가 김성호 법무부 장관을 경질하기로 방침을 정한 뒤 후임자로 거론되는 정성진(66·사진) 국가청렴위원장에 관심이 쏠리고 있다. 8월29일로 임기가 끝나는 정 위원장은 경북 영천이 고향이다. 사법시험 2회 출신에, 강직한 성품과 실력으로 후배들의 신망이 두텁다. 특히 정상명 검찰총장(사법시험 17회)과는 경북고, 서울대 법대 선후배 사이다. 그래서 법무, 검찰에선 “김 장관 경질 방침이 번복되지 않는다면 ‘정성진 카드’는 최적이자 최상”이라는 반응이 나온다.

정 위원장은 서울지검 특수부장, 대구지검장을 거쳐 김영삼 정부 초기 대검찰청 중앙수사부장에 기용됐다. 한마디로 ‘잘나가는 검사’였던 것. 그러나 1993년 3월 고위 공직자 재산공개 때 ‘재산이 너무 많다’는 이유로 검찰을 떠나야 했다. 당시 그가 신고한 재산은 부인 서신덕 씨가 모친에게 상속받은 유산 44억원을 포함한 총 62억원. 검찰 내에서 1위였다. 2월 ‘신동아’와의 인터뷰에서 그는 당시의 착잡한 심경을 여과 없이 토로했다. “재산의 출처가 분명했음에도 순위가 가장 높게 나오니 잡음이 일었다. 설명할 기회조차 없었다. 공직사회에 환멸을 느꼈다. 그래서 나 자신을 충전할 계기를 마련했다.”

‘충전’이란 표현처럼 그는 변호사 개업 대신 미국 스탠퍼드대학으로 건너가 형사법을 연구했다.

1995년 9월 국민대 법대 교수로 임용돼 학자로 변신했고, 2000년 국민대 총장이 돼 ‘검찰 출신 첫 대학총장’이란 기록을 세웠다.

공직에 ‘컴백’한 것은 2004년 8월. 장관급인 부패방지위원장(현 청렴위원장)으로 임명되면서다. 당시 부패방지위원회(이하 부방위) 산하에 고위공직자비리조사처 신설이 추진되면서 부방위는 현 정부의 최고 사정기관으로 부상 중이었고, 노무현 대통령은 임명장 수여식 때 “부패의 뿌리까지 뽑아달라”며 그에게 힘을 실어줬다.

물론 정 위원장이 법무부 장관에 기용되는 것에는 여전히 변수가 남아 있다. 먼저 김 장관이 큰 대과가 없기 때문. 김 장관이 6월11일 국회 대정부질문 답변에서 “(중앙선거관리위원회가 노무현 대통령의 발언을 문제삼은) 선거법 9조 ‘공무원의 선거중립 의무’ 규정이 위헌이라고 생각하지 않는다”고 한 ‘소신 발언’이 경질 사유가 된 것으로 알려진 점도 부담이다. 김 장관 경질을 강행할 경우 청와대는 “코드가 맞지 않는다고 장관을 함부로 바꾼다”는 비판에 직면할 것이 뻔하다.

따라서 청와대 안팎에선 불필요한 논란을 촉발하기보다 이를 피해 적당한 타이밍을 고를 것이란 말이 많다.

정 위원장은 서울지검 특수부장, 대구지검장을 거쳐 김영삼 정부 초기 대검찰청 중앙수사부장에 기용됐다. 한마디로 ‘잘나가는 검사’였던 것. 그러나 1993년 3월 고위 공직자 재산공개 때 ‘재산이 너무 많다’는 이유로 검찰을 떠나야 했다. 당시 그가 신고한 재산은 부인 서신덕 씨가 모친에게 상속받은 유산 44억원을 포함한 총 62억원. 검찰 내에서 1위였다. 2월 ‘신동아’와의 인터뷰에서 그는 당시의 착잡한 심경을 여과 없이 토로했다. “재산의 출처가 분명했음에도 순위가 가장 높게 나오니 잡음이 일었다. 설명할 기회조차 없었다. 공직사회에 환멸을 느꼈다. 그래서 나 자신을 충전할 계기를 마련했다.”

‘충전’이란 표현처럼 그는 변호사 개업 대신 미국 스탠퍼드대학으로 건너가 형사법을 연구했다.

1995년 9월 국민대 법대 교수로 임용돼 학자로 변신했고, 2000년 국민대 총장이 돼 ‘검찰 출신 첫 대학총장’이란 기록을 세웠다.

공직에 ‘컴백’한 것은 2004년 8월. 장관급인 부패방지위원장(현 청렴위원장)으로 임명되면서다. 당시 부패방지위원회(이하 부방위) 산하에 고위공직자비리조사처 신설이 추진되면서 부방위는 현 정부의 최고 사정기관으로 부상 중이었고, 노무현 대통령은 임명장 수여식 때 “부패의 뿌리까지 뽑아달라”며 그에게 힘을 실어줬다.

물론 정 위원장이 법무부 장관에 기용되는 것에는 여전히 변수가 남아 있다. 먼저 김 장관이 큰 대과가 없기 때문. 김 장관이 6월11일 국회 대정부질문 답변에서 “(중앙선거관리위원회가 노무현 대통령의 발언을 문제삼은) 선거법 9조 ‘공무원의 선거중립 의무’ 규정이 위헌이라고 생각하지 않는다”고 한 ‘소신 발언’이 경질 사유가 된 것으로 알려진 점도 부담이다. 김 장관 경질을 강행할 경우 청와대는 “코드가 맞지 않는다고 장관을 함부로 바꾼다”는 비판에 직면할 것이 뻔하다.

따라서 청와대 안팎에선 불필요한 논란을 촉발하기보다 이를 피해 적당한 타이밍을 고를 것이란 말이 많다.