![대구 도심 아파트 단지. [뉴시스]](https://dimg.donga.com/a/700/0/90/5/ugc/CDB/WEEKLY/Article/67/a5/49/33/67a549330816d2738276.jpg)

대구 도심 아파트 단지. [뉴시스]

우량 입지 집값 재상승 전망

국토교통부 통계에 따르면 서울 주택 매매 거래량은 지난해 7월을 정점으로 꾸준히 감소했다. 그러나 하반기 감소세를 감안해도 지난해 서울 주택 매매 거래량은 전년 대비 44%, 전국은 15% 증가했다(지난해 1~11월 누계 기준). 최근 3년간 통계를 보면 2022년보다 2023년, 2023년보다 2024년의 주택 거래량이 많았다. 지난해 하반기 강력한 금융 억제에도 3년 내 가장 많은 거래량이 발생했다는 것은 2022년이 저점이었음을 보여준다.

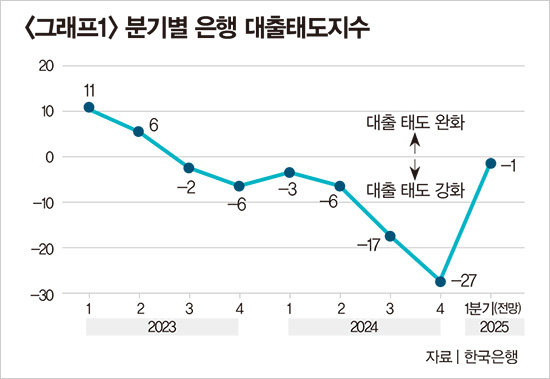

부동산 심리는 어떨까. 마찬가지로 지난해 하반기 이후 악화됐지만 집값 상승을 전망하는 심리는 크게 악화되지 않았다. 올해 1월 주택가격전망 소비자동향지수(CSI)는 101을 기록했다. 해당 지수가 100을 초과하면 집값이 지금보다 오를 것이라고 보는 소비자가 많다는 의미다. 비상계엄 선포와 대통령 탄핵 정국으로 시장 불확실성이 커졌음에도 집값 상승을 전망하는 심리는 견조한 것이다. 올해 상반기 은행권의 대출 태도가 너그러워진다면 2025년 부동산, 특히 우량 입지는 가격 재상승 궤도에 오를 전망이다.

침체가 두드러졌던 지방, 특히 대구의 부동산시장 전망에도 이목이 쏠린다. “아파트 미분양 관련 뉴스에 단골처럼 등장하는 대구 부동산시장이 올해 변곡점을 맞을 수 있을까”라는 궁금증이다. 부동산시장은 수도권과 지방을 가리지 않고 장기적으로 균형을 찾아가기 마련이다. 지난 20년 동안 대구의 주택 미분양 패턴을 보면 7000채가 일종의 분기점이었다. 미분양 주택이 증가한 끝에 7000채를 넘어서면 공급 과잉에 질린 시행사와 시공사가 공급을 줄였다. 그로부터 몇 년가량 시차를 두고 미분양이 7000채 밑으로 감소하면 다시금 부동산시장이 회복됐다.

대구 미분양 주택은 2022년 1만4000채에서 지난해 11월 8175채까지 감소했다. 물론 이 정도로 미분양이 줄기까지 분양가 할인 및 조건 변경 등 시행사와 시공사의 상당한 출혈이 뒤따랐다. 2025년 들어서도 대구에는 여전히 아파트 단지 분양이 예고돼 있다. 분기점인 7000채 선으로 미분양 물량이 줄어들 때까지 쉽지 않은 여정이 예상된다. 시장 눈높이를 맞춰야 생존할 수 있는 매입자 절대 우위 시장이 계속되고 있다. 이런 상황에서 공급자가 ‘착한 분양가’를 제시한다면 올해 하반기 대구 부동산시장도 반전을 기대할 수 있을 것이다.

침체 지역인 대구 미분양 물량 감소 추이 주목해야

대구 부동산시장에서 또 한 가지 흥미로운 대목은 이 지역이 지방의 출생아·혼인 건수 증가율 반전을 주도하고 있다는 점이다. 지난해 대구 출생아 증가율은 지방에서 가장 높은 6.3%였고 혼인 건수 증가율은 3위를 기록했다(이상 지난해 1~11월 누계 기준). 신혼부부 증가는 단기 주택 수요에, 출산 증가는 장기 주택 수요에 긍정적 영향을 미친다. 지방 미분양 물량의 상당 부분을 차지하는 대구 부동산시장 추이에 주목할 필요가 있다. 이를 통해 올해뿐 아니라 내년 지방 부동산시장의 수급 여건을 가늠할 수 있을 것이다.

지방 도시 가운데 부동산시장 변곡점을 기대할 만한 곳은 강원 원주다. ‘지역발전지수’라는 지표가 그 근거다. 지역발전지수는 2007년부터 한국농촌경제연구원이 공표해온 검증된 지수로, 지방 도시의 발전 수준과 잠재력을 종합적으로 평가한다. 원주는 지난해 평가에서 ‘경제력지수’ 40위로 2022년(51위)에 비해 순위가 급등했다. 지난해 강원 지역 기업 투자 유치의 45%(4552억 원)가 쏠린 원주는 경제 활력을 되찾고 있다. 이 지역의 미분양 물량은 약 1000채로 적지 않지만 바이오·반도체 등 첨단산업이 경제 활력을 북돋고 있어 귀추가 주목된다.

전북 완주군은 지역발전지수의 생활 서비스, 삶의 여유 공간, 주민 활력 등 여러 평가 부문에서 약진했다. 이 지역 대장 아파트 단지인 ‘완주 푸르지오’ ‘완주 우미린’의 국민평형 시세는 최근 2년간 3억 원에서 4억 원으로 올랐다. 인구 10만 명이 채 안 되는 완주의 대장 단지가 2년 만에 1억 원이나 오른 이유는 수소(水素) 때문이다. 지난해 3월 완주는 ‘수소 특화 국가산업단지’로 선정됐다. 이에 따라 기존 완주 산업단지 인근에 2027년까지 2562억 원이 투자돼 약 1652만㎡(50만 평) 규모의 국가 산단이 들어설 예정이다. 미래 산업과 관련해 대규모 투자 발표만으로 부동산시장이 활기를 띤 것으로 풀이된다.

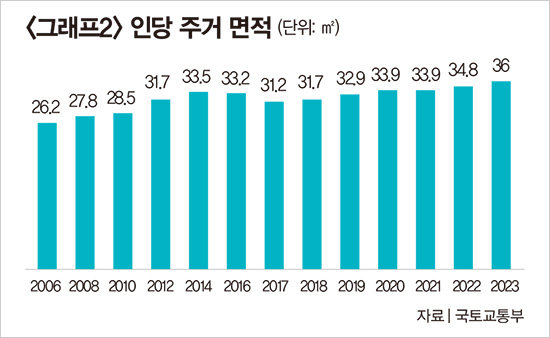

실제로 2020∼2024년 서울의 면적별 장기 집값 상승률을 살펴보면 20~24평형이 33% 오르는 동안 30~34평형은 36%, 35~39평형은 38% 상승했다. 같은 기간 부산에선 20~24평형 집값이 18% 상승한 반면, 30~34평형은 25% 올라 더 큰 격차를 보였다(이상 부동산114 통계 기준). 지방에서 증평(增坪)에 따른 가격 상승 민감도가 큰 것은 비교적 저렴한 가격으로 넓은 집에서 살 수 있어 ‘가성비’가 좋기 때문이다. 주거의 질적 수준이 우상향하고 있음을 감안하면 부동산 장기투자 시 20평형대보다 30평형대를 우선 고려할 필요가 있다.

월세 거래 비중 큰 곳 장기투자 주의

부동산시장에서 굳어지는 또 다른 흐름이 바로 임차 트렌드다. 국토부의 전월세 거래 통계에 따르면 월세 비중은 2022년 52%에서 2024년 57%로 꾸준히 증가세다. 다만 같은 월세라도 지역과 상품에 따라 편차가 크다. 가령 서울 아파트 월세 거래 비중은 43%인 반면, 지방 비(非)아파트의 월세 거래 비중은 77%에 달한다. 전세의 월세 전환 트리거는 빌라에서 집중적으로 발생한 ‘전세사기’였다. 지역과 상품에 따라 주거 신뢰도에 큰 차이가 생기면서 ‘월세 양극화’로 이어진 것이다. 주거 신뢰도가 높고 장기 주택 수요가 담보된 곳은 지방보다 수도권, 빌라보다 아파트라고 할 수 있다. 이를 부동산 투자 포인트로 적용해보자면 월세 거래 비중이 압도적으로 큰 곳은 장기 임차 수요층이 적어 장기투자에 부적합할 가능성이 높다. 장기투자 가치를 살필 때 전월세 거래 비중을 반드시 따져야 하는 이유다.

2025년 부동산 투자 포인트는 2개의 변수와 2개의 트렌드로 정리할 수 있다. 각각 은행의 대출 태도 변화와 대구 미분양, 증평 수요와 전세의 월세 전환이다. 부동산시장의 양대 변수 및 트렌드를 투자전략에 잘 녹여낸다면 부는 어느새 당신 옆에 다가와 있을 것이다.