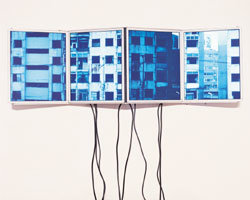

구자영, ‘라이트박스’, 비디오 퍼포먼스 도큐멘트, 2004. 비디오를 두 번 촬영한 것을 투사하면서 실제 작가가 퍼포먼스를 하는 모습을 촬영한 것.

더구나 안수진, 구자영처럼 비슷한 연배에 같은 학교를 나온 데다 ‘비디오 & 키네틱 설치’라는 우리나라에서 매우 ‘희귀한’ 장르의 작가 두 명이 함께 전시를 한다면, 아무리 미술 초보자라 해도 ‘뭔가 비슷한 점’을 찾아내야 할 것 같은 생각이 든다. 서로 이런 점에서 영향을 주고받은 듯하다든가, 하다못해 모니터 생김새가 같다든가 하는 것이라도.

그러나 두 작가의 전시장을 보고 나면 카메라를 들고 뭔가를 찍었고, 기계적 설치가 필요한 조각물(키네틱 아트)을 만들었음에도 이렇게 다를 수가 있을까라는 생각에 심히 충격을 받는다.

2005년 1월16일까지 안수진은 광화문 일민미술관 2층에서 ‘메트로놈’이라는 전시를 하고, 구자영은 같은 기간에 같은 미술관 1층에서 ‘비_ㅌ’란 제목의 작품들을 보여준다.

40대 초반인 작가 안수진이 천착하는 것은 1980년대다. 물론 80년대에 대한 복고나 추억은 아니고, 역사의 진보를 증명했던 80년대가 세계화 시대인 지금 어떻게 기계적 장치로 ‘전락’했는지에 대한 싸늘한 비판이다.

‘80년대에 심정적 운동권이었으되, 기계적으로 돌아가는 운동에 거부감을 가졌던 학생’이었던 안수진은 개발주의적 독재를 비판하는 한편, 동시에 ‘이념’이 존재를 구원할 것이라는 신념을 가진 이른바 386세대에 대한 애증의 이유를 하나하나 대고 있다.

안수진, ‘용’, 혼합재료, 2004.

안수진의 작품이 설명적인 질문을 던지고 있다면, 구자영의 작품은 전시장 전체에 모호하게 떠돌면서 관객의 시선을 미끄러져간다.

이제 30대 중반에 들어선 구자영은 퍼포먼스 작가이고, 이를 위해 비디오와 오브제를 사용한다. 전시장 구석에 옥외 간판에 쓰는 라이트박스가 있고, 구자영은 여기에 형광등 그림을 붙이고 형광등을 켰다 끄는 퍼포먼스를 한다. 구자영은 이 같은 행위를 하는 비디오 영상과 함께 시간차를 두고 움직이기 때문에 마치 세 사람과 세 개의 그림자가 함께 움직이고 있는 것처럼 보인다.

행동에 따라 소리도 맞아떨어지기 때문에 누가 진짜 사람-즉 실체-이고, 어느 것이 그림자인지 헷갈린다. 또한 그림자는 그 자체 그림자의 실체인가 환영인가라는 의심의 미로를 만든다. 마지막 순간, 라이트박스에 불이 들어오면 명확한 것은 오로지 ‘빛’이며 실체와 환영(그림자)은 모호할 뿐 아니라 상대적인 것임을 깨닫게 된다.

안수진이 객관적 진실에 대한 질문을 던지는 데 비해, 구자영은 애초부터 객관적 진실이란 존재하지 않는다고 말한다. 안수진은 언어로 의미를 형성해가나, 구자영에게 중요한 것은 시각적 이미지, 그것도 동굴의 그림자다.

80년대에 서울의 같은 대학에서 미술을 공부한 두 작가가 전혀 다른-반대도 아니고-세계에 있다는 것은 무엇을 의미할까. 그리고 이들이 새삼 현대 미술이란 이름으로 만났다는 것은. 물론 두 작가가 80년대의 기억을 아주 작은 교집합으로만 갖고 있기도 하고, 구자영이 미국에서 공부한 영향도 있을 것 같다.

안수진, ‘시간의 병풍’, 혼합재료, 2004.

그래서 안수진의 작품 중 가장 ‘개인적인’ 영상이라는 ‘시간의 병풍’에선 또 다른 잠재된 세계를 발견하게 된다.

전시를 보는 관객은 일종의 심리 테스트처럼 안수진과 구자영의 전시장에서 자신의 80년대가 어느 쪽에 해당하는지 고백해보는 것도 좋겠다. 단, 구자영의 퍼포먼스는 개막일에만 실제로 열리고, 이후에는 도큐멘트(녹화 영상)로만 전시되는 아쉬움이 있다. 구자영 퍼포먼스는 퍽 매혹적이어서 재즈의 리듬감까지 느껴지는 데 비해 녹화된 화면에선 역시 그 즉흥성이 반감되기 때문이다. 문의 2020-2055