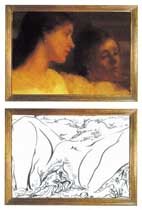

‘세상의 근원’을 그린 자세한 내막은 베일 속에 싸여 있다. 알려진 진실은 오직 쿠르베가 터키의 부호 칼릴 베이의 주문으로 이 그림을 그렸으며 마지막 소장자가 철학자 자크 라캉이었다는 사실뿐이다. 라캉이 사망한 1995년에 오르세 미술관이 이 그림을 기증받아 전시했다. 그 후 ‘세상의 근원’은 오르세 미술관에서 ‘기념촬영 0순위’로 꼽힌다.

작가 크리스틴 오르방은 소설 ‘세상의 근원’(열린책들 펴냄)에서 이 그림의 모델을 조안나 히퍼넌으로 설정했다. 조안나 히퍼넌은 화가 제임스 휘슬러의 연인이었다. 소설은 조안나가 쿠르베와의 인연을 회상하는 1인칭 화법으로 전개된다. 조안나의 입을 빌려 오르방은, 아니 쿠르베는 ‘세상의 근원’이라는 은밀한 그림이 탄생한 배경을 이렇게 설명한다. “남자들은 감히 성기를 그리지 않았어. 그건 바로 그 남자들이 거기서 나왔기 때문이지. 그들은 자기들이 나온 곳을 보고 싶어하지 않았거든… 나는 네 보물을 돌려주고 싶어. 인류에게 주고 싶어.”

소설의 등장인물인 미켈란젤로와 그의 작품 다비드상 등은 물론 진실이지만 두 주인공인 줄리에타와 로미는 가상의 인물이다. ‘가공의 세계에서 실존 인물들이 벌이는 사건들’이라는 ‘시애틀 타임스’의 평과 같이 이 소설에는 현실과 상상을 넘나드는 묘미가 있다. 덧붙여 르네상스 시대 화가들의 생활, 예를 들면 그 이름도 유명한 레오나르도 다빈치가 밀라노의 스포르차 가문에 고용되어 온갖 잡일을 한다거나 ‘사형집행인’이라고 하는 미켈란젤로의 외곬으로만 생각하는 성격 등이 읽는 재미를 더한다.

또 미술작품을 다룬 소설 중 상당수가 추리기법을 이용하는 것이 특징이다. 중세나 르네상스 시대 그림이 담고 있는 알쏭달쏭한 상징들이 소설 속의 암호가 된다. 암호를 푸는 과정에서 저자는 그림에 대한 해석뿐만 아니라 해박한 인문학적 지식을 동원해 독자를 혼란에 빠뜨리기도 하고, 퍼즐게임에 초대하기도 한다.

대표적인 작품이 필리프 반덴베르크의 소설 ‘미켈란젤로의 복수’와 ‘레오나르도 다빈치의 진실’(한길사 펴냄)이다. 연작형태의 이 소설들은 미켈란젤로와 다빈치가 각기 ‘최후의 심판’과 ‘장미원의 성모’에 암호를 숨겨두었다는 가정에서 출발한다. 반덴베르크의 상상력은 실로 담대하다. 소설 속의 미켈란젤로는 카발라 계열의 밀교 숭배자이며, 강도 바라바가 수수께끼의 복음서인 제5복음서의 저자로 등장한다. 움베르토 에코의 소설 ‘장미의 이름’처럼 반덴베르크의 소설은 미술과 신학·철학·고고학·역사학 등을 거침없이 넘나든다.

허무맹랑하다고? 그렇다. 미켈란젤로가 평생에 걸쳐 제작한 여러 점의 ‘피에타’(죽은 예수를 안고 있는 성모상)만으로도 그가 독실한 기독교 신자였음을 알 수 있다. 그런 미켈란젤로가 밀교를 숭배했다는 작가의 가정은 어이 없다. 이같은 구성상의 엉성함은 미술소설의 결정적인 약점이다. “읽는 이에게 지적 쾌락을 제공하지만 구성이 허술한 점이 실망스럽다”는 독자(기경량)의 평은 이러한 소설의 문제점을 정확히 지적하고 있다. 그럼에도 미술소설이 남다른 매력을 지닌 것임은 틀림없다. “르네상스 시대의 문화예술을 사랑하는 내 취향에 맞는 책”이라든가 “미술 작품에 대한 새로운 시각을 심어주었다”는 인터넷 독자서평은 이 소설이 기존 소설과 비교해 어떤 장점을 가졌는지 말해준다. 평소 소설을 경시한 독자까지 끌어당길 뿐 아니라 그림을 보는 안목도 키워주지 않는가.

미술평론가 이주헌씨는 미술작품을 다룬 소설이 인기를 얻는 이유를 “피상적인 지식의 역동적 재발견”이라는 말로 요약한다. “르네상스, 미켈란젤로, 다빈치 등은 대부분의 독자에게 익숙하면서도 생소한 주제였습니다. 세계사 과목에서 배운 역사적 사실을 소설을 통해 재발견하는 묘미가 미술소설로 독자를 끌어들이는 것이지요.”

미술소설의 약진은 독자가 어떤 소설을 원하는지 간접적으로 알려준다. 이제 독자는 별로 새롭지 않은 작가의 개인사나 불륜보다 확실한 전문성과 읽는 재미를 함께 갖춘 소설을 원한다. 미술작품을 다룬 소설이야말로 두 마리 토끼를 동시에 안겨준다. 그림 속에 숨은 사연을 더듬어가며 현실과 상상 사이를 줄타기하는 지적 유희가 소설적 한계를 만회한다.