식문화에 따라 모양과 길이가 조금씩 달라진 젓가락.

시간의 경계처럼 확실하게 존재하는 것이 문화의 경계다. 문화 차이는 설렘을 주기도 하지만 때로는 불편함을 초래하기도 한다. 특히 미묘하게 달라지는 밥상머리 문화와 관습 덕에 재미있는 에피소드가 생기곤 한다.

요리에 따라 달라지는 나라별 식사 예절

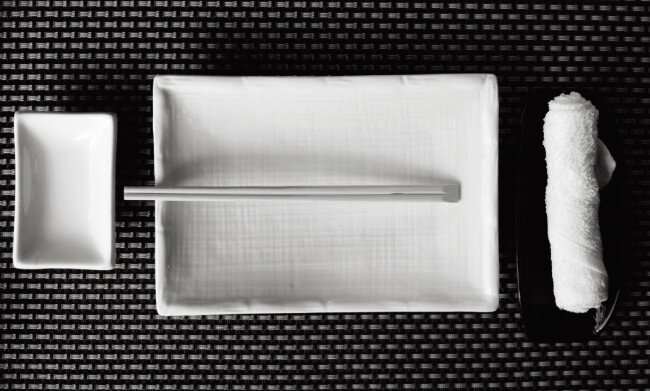

![일본의 식사는 주로 젓가락만으로 이뤄진다. [사진 제공·김민경]](https://dimg.donga.com/a/650/0/90/5/ugc/CDB/WEEKLY/Article/5c/2e/f3/cf/5c2ef3cf2148d2738de6.jpg)

일본의 식사는 주로 젓가락만으로 이뤄진다. [사진 제공·김민경]

한국, 중국, 일본은 엇비슷해 보이지만 다른 점이 많다. 일본은 주로 개별 상차림이다. 뚜껑이 덮인 채 서빙되는 음식이 많은데 뚜껑을 앞접시로 활용하면 된다. 국물이나 밥의 경우 우리처럼 숟가락을 사용하지 않고 그릇을 입 가까이 대고 먹는다. 가시를 발라야 하는 생선 요리를 많이 먹어왔고 면 요리도 발달해 젓가락 길이가 짧으면서 끝은 가늘다.

중국은 요리를 푸짐하게 차려 나눠 먹는다. 튀기거나 볶는 등 기름진 요리가 많아 음식물을 힘 있게 집을 수 있도록 젓가락 끝이 뭉툭하고 굵다. 식사 도중에 기름이 튀는 것을 막고, 식탁과 접시도 대체로 크고 넓어 멀리 있는 음식을 잘 집을 수 있도록 젓가락 길이가 길다. 국물을 먹을 때는 우리처럼 숟가락을 사용하고 밥그릇은 입 가까이 대고 먹는다. 일본이나 한국처럼 쌀이 차지지 않아 그렇게 먹는 편이 수월하다. 일본은 음식을 깨끗이 먹고 뚜껑을 덮어 식사를 마무리하는 반면, 중국은 음식을 남겨야 푸짐한 대접을 받았다는 감사의 표시가 된다. 단, 앞접시 음식은 남김없이 먹어야 한다.

식기 대신 손으로 먹는 것이 더 익숙한 인도 음식.

유럽의 식사법은 더 까다롭다. 여러 가지 식기를 구분해 쓰지만 식사용 빵은 손으로 뜯어 먹는다. 이때 버터나이프는 사용하고, 빵가루를 여기저기 흘리거나 손으로 뜯은 빵을 테이블에 그대로 올려두는 것은 괜찮다. 1인용 식기가 모두 준비되지만 소금, 후추 등은 함께 사용한다. 만약 멀리 놓인 소금이 필요하다면 여러 사람을 통해 건네받아야 한다. 남의 접시 위로 손을 뻗어 시선이나 음식을 가리는 것은 굉장히 불쾌감을 주는 일이다. 수프를 뜰 때 숟가락은 바깥 방향으로 움직인다. 우리가 국을 먹을 때 안쪽으로 떠 먹는 것과 정반대다. 수프 그릇을 왼손으로 잡고 기울이는 것은 괜찮지만 ‘후루룩’ 소리를 내서는 안 된다. 또한 포크와 나이프를 양손으로 번갈아 잡지 않는다. 예를 들면 미국에서는 포크를 왼손, 나이프를 오른손에 쥐고 고기를 썬다. 고기를 먹을 때는 오른손으로 포크를 쥐어도 무방하다. 하지만 유럽 대부분 나라에서는 식사가 끝날 때까지 포크는 왼손, 나이프는 오른손을 벗어나지 않는다. 포크 사용에 익숙하지 않은 우리가 막상 실천하기엔 쉽지 않은 식사법이다.

음식 아닌 사람에게 집중하는 식탁 누리길

![중국의 넓은 식탁은 긴 젓가락을 만들어냈다. [사진 제공·김민경]](https://dimg.donga.com/a/650/0/90/5/ugc/CDB/WEEKLY/Article/5c/2e/f3/f4/5c2ef3f4257dd2738de6.jpg)

중국의 넓은 식탁은 긴 젓가락을 만들어냈다. [사진 제공·김민경]

식사 예절은 기후, 지형, 식재료, 요리, 전쟁 등 수많은 자연과 역사의 반영이다. 이를 보여주는 재미있는 사례가 하나 있다. 다방면에 천재성을 가진 레오나르도 다빈치는 한때 루도비코 공작의 훌륭하고도 실험적인 요리사였다.

이 천재 예술가가 르네상스 시대의 식사 예절을 정리한 대목이 ‘레오나르도 다 빈치, 한 천재의 은밀한 취미’라는 책에 나와 있다. ‘식탁에 다리를 올려놓을 수 없다. 어떤 손님도 다른 손님의 무릎에 앉을 수 없다. 자기 몫의 음식을 반쯤 씹다가 옆 사람 접시에 올려놓을 수 없다. 이럴 경우 사전에 양해를 구해야 한다. 자기 나이프를 옆 사람 옷으로 닦을 수 없다. 대화 중에 코나 귀를 후빌 수 없다. 눈을 허옇게 뜨고 사나운 표정을 지을 수 없다’ 등이다. 르네상스 시대 최고 지성이던 사람들의 식사 모습을 상상할 수 있겠는가. 규칙이라는 것은 결국 시대나 상황에 따라 바뀐다. 중요한 것은 그저 마음이다.

올 한 해는 서로의 낯섦을 거둬내는 방법으로 ‘끼니’를 적극적으로 애용하고 싶다. ‘먹방’처럼 음식에 집중하는 대신 사람에게 집중하고 싶다. 금수저, 은수저, 흙수저라는 불편한 경계 대신 사계절, 동해와 서해, 산과 들, 바다와 강이라는 아름다운 경계를 넘나들며 좋은 사람들과 풍요로운 미식을 누리고 싶다.