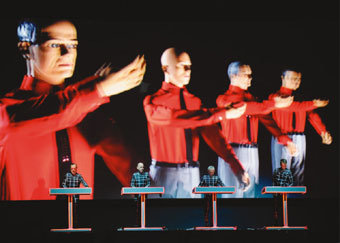

4월 27일 서울 잠실종합운동장에서 열린 독일 일렉트로닉 밴드 ‘크라프트베르크(Kraftwerk)’의 첫 내한공연.

그래서 콘서트는 흔히 섹스에 비유되고, 데이트에 비견된다. 전자가 흥분과 열광이라는 점에서, 후자가 감동과 몰입이라는 점에서 그렇다. 하지만 때로는 그런 감정의 극단에서 비켜나는 공연이 존재한다. 4월 27일 서울 잠실종합운동장 특설무대에서 열린 크라프트베르크(Kraftwerk)의 내한 콘서트가 그랬다.

크라프트베르크는 1970년대 초반 결성한 독일 출신 밴드다. 1960년대 말 히피와 LSD(환각제의 일종) 문화의 자장 아래 탄생한 사이키델릭이 세계 하위문화를 강타했다. 그들은 약물 힘을 빌려 인간의 무의식을 음악으로 표현하려 했고, 제2차 세계대전 이후 만연했던 이성에 대한 회의를 소리로 구현하고자 했다. 사이키델릭은 70년대 들어 각국에서 다른 양상으로 나타난다. 아트스쿨 출신 청년들은 사이키델릭에 클래식을 접목해 아트록을 탄생시켰고, 정제된 연주와 레코딩 기술을 적용해 프로그레시브록 붐을 일으키기도 했다.

새로운 세대의 서독 뮤지션들은 또 달랐다. 제2차 세계대전 이전까지만 해도 세계 최고 수준의 과학기술력을 지녔던 독일이다. 헤겔부터 내려오는 찬란한 철학의 전통을 가진 나라이기도 했다. 현대 음악의 거장 카를하인츠 슈토크하우젠이 이미 1950년대부터 ‘전자(electronic)’를 이용한 음악을 시도했던 것은 결코 우연이 아니다.

크라프트베르크는 이러한 독일 기술철학과 슈토크하우젠의 영향 아래서 태어난, 전자음악을 대중음악 영역으로 끌어들인 선구자다. 당시 독일 밴드들이 크라우트록이라고 부르던 전위적 사이키델릭을 추구할 때 그들은 초기 컴퓨터를 활용해 새로운 소리를 실험했다. 이는 단순한 실험으로 그치지 않고 좀 더 대중적인 팝으로 이어졌다. 이때만 해도 그저 독일 팝밴드, 또는 독일 프로그레시브록 밴드로 여겨지던 크라프트베르크를 재조명한 것은 후배들이다. 1990년대 중반 이후 일렉트로니카가 ‘클럽 음악’을 넘어 록페스티벌 헤드라이너를 넘볼 만큼 강력한 위상을 차지하게 되자 이들이 일렉트로니카의 아버지로 자리매김하게 된 것이다.

그들의 음악적 특성 가운데 하나는 ‘인간의 배제’다. 음악이 성공하면 당연히 뮤지션에게 스타성이 부여된다. 하지만 크라프트베르크는 이를 거부해왔다. 무대에 직접 오르는 대신 로봇을 세우기도 하고, 방송 인터뷰에 마네킹을 대신 출연시킨 적도 있다. 음악에서도 마찬가지다. 보코더 같은 이펙터를 활용해 보컬 멜로디를 기계음처럼 변조함으로써 사람 목소리를 전자음향 일부로 이식했다. 테크놀로지 최전방에 있으되 인간이 지배하는 기술이 아닌 기술에 지배당하는 인간을 표현했던 것이다.

그들의 첫 내한공연에서 이러한 철학은 여실히 드러났다. 멤버 4명은 8비트 시대의 차가운 전자음향과 비트를 아날로그 시대의 전화 교환원처럼 묵묵히 컨트롤할 뿐이었다. 역시 그 시대의 그래픽을 3차원(3D)으로 보여주면서 디지털 발전사를 건조하게 전달하는 듯했다. 콘서트라는 이름을 빌린 전시회이자, 공연이란 이름을 빌린 기술철학 강독회였다고나 할까.

이 공연이 더욱 특별했던 이유는 역으로 바로 그 지점 때문이다. 현대 콘서트는 영상과 조명에 의해 멀티미디어 아트의 정점으로 떠오르고 있다. 그 과정에서 우리는 더 높은 강도의 흥분과 열광, 감동과 몰입을 체험한다. 하지만 크라프트베르크는 그런 체험 기회를 깡그리 배제했다. 테크놀로지의 주체란 누구인지에 대한 본질적 화두를 던졌다. 차가운 디스토피아의 시간이었다. 여느 공연에서는 느낄 수 없는 특별한 경험이었다.