홍대 앞 인디신은 1990년대 중반 발아했다. 1995년 문을 연 클럽 드럭에서 공연하던 크라잉넛 등의 밴드가 1996년 5월 명동과 홍대 한복판에서 ‘스트리트 펑크쇼’라는 거리 공연을 펼치며 기존의 언더그라운드 헤비메탈과는 다른 음악이 존재함을 세상에 선언한 일을 인디 폭발의 시발점으로 삼는다. 그 후 앞서거니 뒤서거니 홍대 앞을 중심으로 여러 라이브 클럽이 문을 열었다. 코코어, 허클베리핀, 노브레인, 델리스파이스, 언니네이발관 같은 밴드들도 이때 등장했다.

초기 인디신의 헤게모니를 주도한 건 라이브 클럽이었다. 한 밴드가 한 클럽에서만 공연하는 하우스밴드 시스템으로 운영됐기 때문이다. 음반들도 클럽 이름을 단 레이블에서 나왔다. 즉 클럽이 레이블 구실을 했던 셈이다. 하지만 이 하우스밴드 시스템은 오래가지 않았다. 클럽과 밴드 사이에 마찰이 생기면 자연스럽게 밴드는 다른 클럽에서 공연했다. 이런 일을 반복하면서 클럽의 소임은 무대를 제공하는 것에 한정되기 시작했다.

그즈음 레이블이 하나 둘씩 등장했다. 페퍼톤스, 구남과여라이딩스텔라 등을 배출한 카바레는 클럽과 상관없는 최초의 레이블이었고 그 후에도 GMC, 스컹크, 문화사기단, 엔바이언 등의 레이블이 설립됐다. 카바레를 제외한 초기 레이블은 비슷한 장르를 좋아하는 친구들끼리 앨범을 내고 함께 공연하는 체제였다. 비즈니스 형태보다 동호회에 가까웠다.

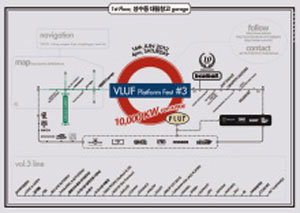

2000년대 초반 더욱 전문적인 레이블들이 생겨났다. 오랫동안 음반업계에 몸담았던 이들이 본격적으로 레이블을 만든 것이다. 비트볼, 파스텔 뮤직이 2003년 문을 열어 올해 10주년을 맞았다. 힙합 전문 레이블이던 마스터플랜에서 론칭한 해피로봇도 같은 해 생겨났다.

이 세 레이블의 공통점이 있다면 국내 뮤지션 앨범뿐 아니라 해외 인디 음반들을 라이선스해 소개했다는 사실이다. 이는 레이블의 정체성을 확립하는 데 좋은 구실을 했다. 비트볼은 1970년대 숨은 팝 명반을, 파스텔 뮤직은 동시대의 감성적 음악을, 해피로봇은 시부야 케이 등 동시대의 트렌디한 음악을 발매했다. 급격히 몰락하는 팝시장에서 이러한 시도는 음악 공급의 다양성을 확보하는 데 큰 구실을 했다.

또한 이런 체계적인 비즈니스를 통해 인디신, 혹은 애호가를 상대로 한 시장에서 헤게모니가 빠르게 레이블 중심으로 이동할 수 있었다. 붕가붕가 레코드, 루비 살롱, 사운드홀릭, 그리고 최근 5주년 기념 앨범을 발매한 일렉트릭 뮤즈 등의 레이블 역시 올해 10주년을 맞은 레이블에 영향을 받지 않았다 할 수 없을 것이다.

한국 음악시장에서 인디 레이블의 가치는 더없이 소중하다. ‘기획사’라 부르는 대형 레이블은 트렌드와 상업성에 목을 맬 수밖에 없다. 그래서 고위험 고수익이라는 줄타기를 하게 마련이고, 이는 몇몇 대형 기획사를 제외한 나머지 기획사들의 수명을 단축하는 근본적 문제이기도 하다. 돈이 중심인 회사의 한계다.

인디 레이블 역시 비즈니스라는 점에서는 마찬가지다. 그러나 ‘돈이 될 만한’ 음악보다 ‘음악을 통해’ 돈을 버는 걸 지향한다는 결정적인 차이가 있다. 다시 말하자면 음악과 돈 사이에서 음악 쪽에 방점을 찍었다는 것이다.

한 시기에 한 트렌드밖에 존재하지 않는 한국 대중음악 생태계에서 이러한 방점이 확보하는 것은 바로 음악적 다양성이다. 생각해보라. 아이돌만, MBC ‘일밤-나는 가수다’ 출연진만 있는 음악계를. 이는 전국 모든 카페를 특정 프랜차이즈가 장악한다는 가정만큼이나 끔찍하다. 진심으로 희망한다. 획일성에 맞서 다양성을 구축하는 그들이 10년 뒤에도 여전히 엔터테인먼트 비즈니스가 아닌 뮤직 비즈니스에서 좋은 모습을 보여주기를.