지난 몇 년간 잠비나이의 활약은 경이로웠다. 영국 글래스턴베리를 비롯한 다수의 유럽 페스티벌로 투어 일정을 짤 수 있는 첫 밴드였으며, 한국을 찾은 해외 음악 관계자들의 눈을 번쩍 뜨게 만드는 밴드이기도 했다. 그리고 결국 그들은 영국 유명 인디레이블 벨라 유니언과 계약해 ‘은서’를 내기에 이르렀다. 국내보다 해외에서 진가를 알아주는 팀인 것이다. 이유는 명확하다. 어디서도 들어본 적 없는 음악이기 때문이다. 기타와 드럼이 만드는 록 사운드의 익숙함에 거문고와 해금이 빚어내는 낯섦이 더해진다. 국악계 일부에서는 그들을 퓨전국악의 틀로 규정하기도 했지만 이는 결코 온당치 않다. 클래식이나 팝을 국악기로 연주하는 기존 퓨전국악의 빈약한 상상력에 그들을 가둘 수는 없으니까.

그렇다면 잠비나이의 음악을 어떻게 규정할 수 있을까. 여기서 평론가는 당혹하게 된다. 장르란 철학에서 말하는 ‘미네르바의 올빼미’와 같다. 어떤 음악적 경향이 등장했을 때 편의상, 혹은 구획을 짓기 위해 평론가들은 새로운 장르 명으로 이 경향을 칭한다. 즉 장르란 사후 발생적인 개념이다. 하지만 잠비나이는 이 장르의 탑 위에 서 있다. 그동안 거문고와 해금, 피리가 가본 적 없는 세계를 연주하고 거친 기타와 드럼은 그들이 받아 안은 적 없던 소리와 합을 이룬다. 그리하여 이 동과 서의 만남, 혹은 경합은 관습을 벗어나 새로운 세계를 만들어낸다. 탈주하고 미끄러지며 융기하고 사멸한다. 그것이 잠비나이가 지향했고 제시한 세계다.

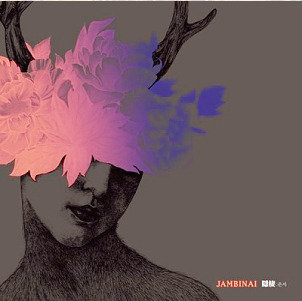

‘은서’에서 잠비나이의 세계관은 더욱 견고해진다. 1집 ‘차연’을 켜자마자 듣는 이를 압도했던 ‘소멸의 시간’과 마찬가지로 첫 곡 ‘Wardrobe(벽장)’에서 그들은 거문고 현과 기타 줄을 맞부딪치며 서늘한 불꽃을 튀긴다. 지난 앨범까지 인간의 꼬리뼈처럼 남아 있던 국악과 포스트록의 개별적 색은 더욱 엷어졌다. 그 대신 그들은 래퍼 이그니토와 협업으로 힙합 리듬 없는 힙합 ‘Abyss(무저갱)’를 만들어내고, ‘For Everything That You Lost(그대가 잃어버린 그 모든 것들을 위하여)’를 통해 국악 바깥의 국악을 제시한다. 어우러지기 힘든 소리들이 생생한 혼돈으로 타오르고, 시간에 경이의 힘을 불어넣는다. 각각의 곡은 신(scene) 없는 스코어가 되고, 이 스코어 8개는 모여 영화 없는 사운드트랙이 된다.

은서(신비)동물학이라는 유사 학문이 있다. 네시, 설인 같은 미확인 생물을 탐구하는 분야다. 공식적으로 확인되지 않은 작은 단서에 살을 붙여 ‘숨어 있되 아직 발견되지 않은 동물’에 대한 스토리를 만들어내는 것은 인간의 상상이다. ‘은서’에 필요한 것도 마찬가지다. 화려한 안무나 영상에 일절 기대지 않고, 가사라는 도구로 이해를 구하지 않으며, 오직 음악의 신비로 우리를 밀어붙이는 이 앨범을 받아 안기 위해 우리는 잊고 있던 상상력을 꺼내야 한다. 그때 이 음악은 무의식과 등치를 이루며 미술, 마임 등 다른 비언어적 장르와 마찬가지의 고양감을 가져다줄 것이다. 나는 이 앨범을 들으며 여러 번 눈을 감곤 했다. 당신도 그럴 것이다.