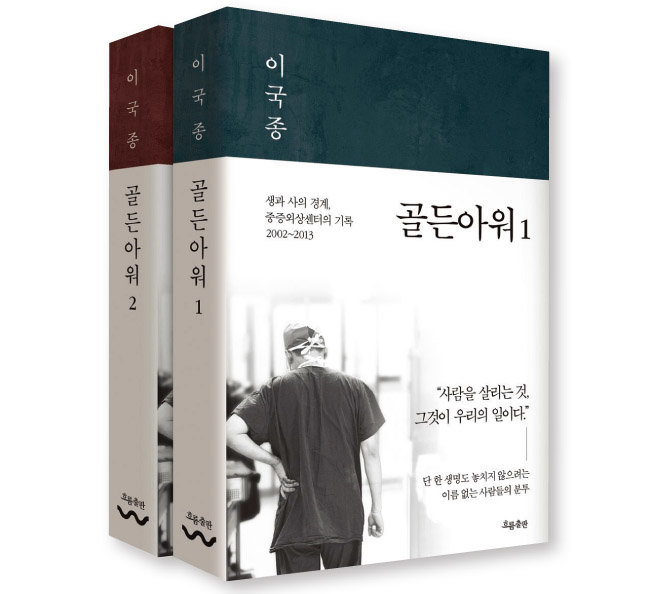

골든아워 1, 2/ 이국종 지음/ 흐름출판/ 1권 438쪽, 2권 388쪽/ 각 권 1만5800원

이국종 교수는 그가 이끄는 아주대 중증외상센터의 현실을 이렇게 표현했다. 이 책은 이 교수가 2002년부터 2018년 상반기까지 각종 진료 및 수술 기록에서 추려 뽑은 그야말로 ‘기록’이다. 그가 책에 쓴 대로 “외상으로 고통받다 끝내 세상을 등진 환자들의 안타까운 상황과 환자의 죽음을 막기 위해 자신의 모든 것을 내어놓고 싸우다 쓰러져가는 의료진의 이야기”다.

거의 매일 생사의 문턱을 오가는, 끔찍한 상태의 환자를 맞는다. 수술실에서 환자의 피로 바짓가랑이가 온통 범벅이 된 상태로 밤을 새운다. 환자가 몰려들 때면 일주일이건, 열흘이건 병원 밖을 나서지 못한다. 그런 노력에도 골든아워(1시간) 내 병원에 도착하지 못해 살 수 있는 목숨이 죽는 것을 수없이 지켜보며 허망함에 빠진다.

상황이 이런데도 적극적인 지원은커녕 예산 부족과 적자 타령으로 여전히 찬밥 신세다. 엄청난 양의 수혈과 막대한 의약품을 쏟아부어야 하는데도 국민건강보험공단은 ‘과잉 치료’라며 보험 수가를 삭감하기도 했다. 아덴만의 영웅 석해균 선장과 귀순한 북한군 병사를 살려내자 세간의 관심을 잠깐 받아 여러 지원책이 나오긴 했지만 그때뿐. 다시 원점으로 돌아간다. 북한군 병사 사건으로 증액된다던 중증외상센터 예산 250억 원은 지난겨울이 지나면서 눈 녹듯 사라졌다. 여기에 연 300회 이상 뜨는 헬기 소음으로 인한 민원은 빗발치고 있다.

책에서 2018년의 기록에 포함된 다음의 대목이 우리 사회의 자화상을 극명하게 보여준다.

“의료용 헬리콥터는 착륙장을 못 찾아 헤매는데, 경기도의 수많은 시청과 구청 등에서는 착륙을 거부했다. 잔디가 망가지거나 죽으면 안 된다는 이유였다. 해군에서 발생한 환자를 구하러 출동했을 때 오로지 창원시청만이 선뜻 청사 앞 잔디밭을 개방해주었다. 대부분의 학교들도 학생들의 학습권을 이유로 헬리콥터 착륙을 거부했다. 선진국에선 이 모든 장소가 의료용 헬리콥터 착륙장 1순위로 꼽히는 곳들이었다.”

이런 사회의 홀대 속에서도 이국종 교수팀은 ‘더는 못해먹겠다’며 손을 떼지 못한다. 왜일까. 이는 그들 역시 끝없이 던지는 질문이다. 선진국형 중증외상의료 시스템을 도입하겠다는 헛된 무지개를 좇아왔으나, 그들을 둘러싼 ‘막장’ 같은 현실은 외려 벼랑 끝으로 치닫고 있다. 책의 막바지에서 이 교수는 속내를 드러낸다. “그냥 할 수 있는 데까지….” 그와 그의 팀이 하는 일이 사람을 살리는 것이기 때문이다.

“봄이 싫었다”로 시작되는 이 교수의 글솜씨는 ‘전형적인 이과 남자’의 그것을 넘어선다. 세세하고 풍부한 기록과 기억이 현장감을 살리고, 무엇보다 ‘생명을 살리고 싶다’는 이 교수팀의 절절함이 고스란히 가슴에 와 닿기 때문이다.

![[영상] “달러 투자는 가격 예측 빗나가도 이득… <br>달러 보유하는 것만으로도 방어 효과”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/699bae1b11add2738e25.jpg)

![[영상] AI 반려로봇 88만 원… <br>마트에서 스마트폰 사듯 로봇 쇼핑한다](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/8e/b9/cf/698eb9cf1c04a0a0a0a.jpg)