1 눈 속에 핀 첫 매화.

충만하고 경이로운 자연이 큰 스승

삶을 돌아보게 하는 것은 많다. 글 한 줄일 수도 있고, 드라마나 영화일 수도 있으며, 이웃 삶에서 영감을 받기도 한다. 하지만 나로 하여금 삶을 근본에서 자주 돌아보게 해주는 스승은 자연이다. 자연은 돈 한 푼 받지 않고 기꺼이 철학을 나눠준다. 삶이 얼마나 충만하고 또 경이로운지를.

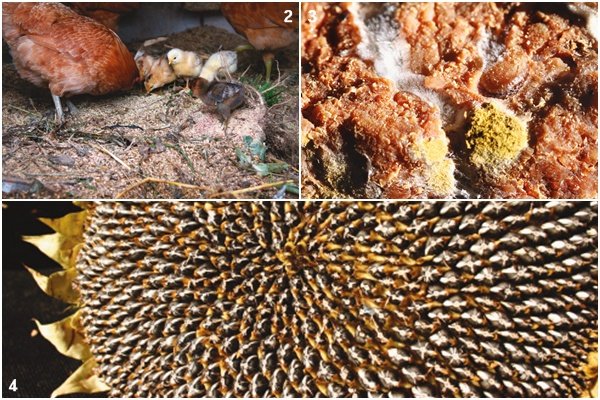

작은 씨앗 하나가 자신을 펼쳐가는 모습을 보노라면 그 자체로 충만감이 밀려온다. 싹이 트는 순간은 물론 잘 자라 꽃을 피울 때, 그리고 열매를 맺어 자손을 이어가는 모습이 모두 아름답다. 해바라기 꽃 하나만 보아도 그렇지 아니한가. 주어진 공간에 씨앗을 꽉 채운다. 찬찬히 보면 나선이 보인다. 이를 좀더 유심히 살펴보면 시계 방향과 반시계 방향으로 엇갈려 있다. 이 선을 따라 씨앗 수를 헤아려보면 피보나치 수가 나오고, 큰 수를 작은 수로 나누면 황금비가 된다. 시간과 공간을 꽉 채운 생명은 더없이 아름답다.

알에서 깨어난 병아리들의 몸놀림은 또 얼마나 싱그러운가. 잘 자라고자 하는 생명 본성이 넘친다. 어미한테 집중하며 먹이를 구하고, 수탉이 보내는 위험신호에 재빠르게 반응한다. 이렇게 순간마다 성장에 목말라하는 모습을 보면서 나는 자녀교육에 대한 많은 지혜를 얻는다.

자연에는 어느 하나 같은 것이 없다는 사실도 아름다운 삶을 살 수 있는 바탕이 된다. 나무 한 그루는 물론이요, 길가에 뒹구는 돌멩이 하나조차 같은 게 없다. 모두가 다르기에 자기만의 빛깔로 아름답고 소중하다. 사람 역시 자연의 한 부분, 사람마다 개성이 있기에 아름다울 수 있지 않나.

그렇다고 자연이 무한정 다 좋은 것만은 아니다. 가뭄, 태풍, 홍수, 뱀, 벌 등은 삶에서 두려움이 무언지를 돌아보게 한다. 늘 자연과 온전히 하나 되고자, 적당히 긴장하며 둘레에서 일어나는 낌새에 자신을 열어둔다. 해마다 봄을 맞지만 같은 봄은 없었다. 매화 한 송이가 처음 피는 날을 기록해보면 해마다 달랐다. 날짜도 다르지만 피는 날의 날씨도 맑거나 잔뜩 흐리거나 가끔은 눈 속이었다. 올해는 언제 어떤 가지에서 먼저 필까. 나 역시 지난해의 나, 어제의 나가 아니다. 앞날에 대한 불확실성이 불안이나 두려움을 가져오는 게 아니라 설렘이 된다.

자연은 우리 자신을 열어둘수록 무궁무진한 세계를 드러낸다. 우주 시각에서 바라보면 지구는 티끌 같은 점에 지나지 않지만 아주 작은 미생물에게도 현미경을 들이대면 역동적인 생명현상을 볼 수 있다. 우주가 팽창하듯 우리네 삶도 팽창하며, 미생물의 역동성만큼이나 우리 몸의 세포도 날마다 바뀌지 않는가.

2 열심히 먹이를 찾는 병아리들. 모든 생명은 그 자신을 실현하려 한다. 3 메주에 핀 하얗고 노란 곰팡이. 4 피보나치수열을 보여주는 해바라기. 꽉 찬 생명이다.

살아가면서 우리는 자신이 무시당할 때 ‘나는 누구인가’를 돌아보게 된다. 누구나 이름, 소속, 직함을 갖지만 이는 사회적 존재로서 인간을 규정한다. 그러나 우리는 사회적인 존재 이전에 거대한 자연의 한 부분이다. 사람과 사람 관계에서 상처받은 인간을 그 근본에서 말없이 치유하는 존재 역시 자연이다. 삶에 지쳤을 때 높은 산에 올라 세상을 굽어보거나 아름드리나무를 끌어안고 넉넉한 에너지를 받으며 위로받는다.

그러나 일상에서 존재감은 대부분 일을 통해 성숙된다고 나는 믿는다. 의무로 하는 일을 오래 하다 보면 자신은 점점 사라진다. 왜 하는지도 모르고 하는 공부나 억지로 만나야 하는 관계 역시 마찬가지. 당위의 삶은 존재를 부정한다. 심지어 먹거나 자고 깨어나는 것조차 마지못해 한다면 삶을 근본에서 돌아보지 않을 수 없다. 먹고 자고 깨어나는 활동은 모두 원초적 행복이 아닌가. 일상에서 이런 행복을 제대로 누리지 못하면 아무리 돈이 많고 높은 지위에 있더라도 진정한 자신을 만나기가 어렵다.

해야 하는 일을 하고 싶은 일로 바꿀 때 ‘삶의 주인’이 된다. 얼마만큼 주인이 될 수 있는가. 내 경험으로 보면 자신에게 소중한 것을 손수 이뤄낼 때 그만큼 주인다워진다. 해야 하는 일을 하고 싶은 일로 만든다면 여가를 따로 가지지 않아도 된다. 그 자체가 창조적이기에 몰두할 수 있고, 일을 할수록 자신을 더 잘 실현하며, 사회에도 유익하기 때문이다.

삶의 주인이 될 때 자신만의 고유한 철학도 자연스럽게 생기는 것 같다. 말하자면 ‘철학의 자급자족’이다. 모두가 자신만의 철학을 갖는다면 우리가 가야 할 곳은 분명하리라. 모두가 하고 싶은 일을 할 때 사회는 창조적으로 바뀐다. 이때 얻게 되는 부(富)를 나는 ‘창조적 부’라 부르고 싶다. 남을 이겨야만 얻는 게 아니라 모두가 승자가 될 수 있는 부. 어딘가에 가만히 모셔두기보다 나눌수록 더 커지고, 쓸수록 더 빛나는 가치. 인류가 찾아낸 불이 그렇고 언어가 그러하며, 씨앗도 그러하다. 우리 안에 잠자는 지혜나 사랑 역시 창조적 부가 되지 않겠는가. 신명 나는 삶의 지평을 다 함께 넓혀가면 좋겠다.

![[영상] “내년 서울 집값 우상향… <br>세금 중과 카드 나와도 하락 없다”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a8/ac/6948a8ac1ee8a0a0a0a.png)

![[영상] “우리 인구의 20% 차지하는 70년대생, <br>은퇴 준비 발등의 불”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/6949de1604b5d2738e25.jpg)