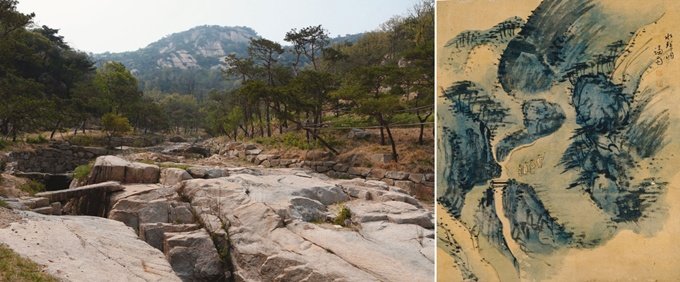

현재의 수성동 풍경(왼쪽)과 수성동 계곡을 그린 겸재 정선의 진경산수화.

최근 출간된 ‘오래된 서울’의 저자 김창희 씨가 서울 경복궁역 근처 종교교회 앞에서 모이자고 했을 때 떠오른 생각이었다. 이 교회 앞에 조선시대 종침교(琮沈橋)라는 다리가 있었고, 교회는 단순히 다리 이름을 딴 것이었다. 이 다리는 인왕산에서 발원해 청계천까지 흘러들어간 백운동천을 1925년 복개할 때 철거됐다.

왕이 서울 경복궁을 나와 사직단에 제사를 지내러 갈 때 이 다리를 건넜다. 경복궁 앞 세종로에서 직접 사직단으로 갈 수 있지 않았을까. 조선 초에는 길이 없었다. 가장 ‘오래된 서울’의 모습이 남아 있는 서촌 답사의 안내자로 그 책의 저자를 둔 것은 행운이었다.

안내자는 도시 구조 아래 땅의 원형을 찾으려면 머릿속에서 현재의 시설을 지워버리는 연습을 해야 한다고 했다. 문뜩 “니코틴이 내 횟배 앓는 배 속으로 스미면 머릿속에 으레 백지가 준비되는 법이오.”(소설 ‘날개’ 중에서)라고 했던 서촌 출신 시인 이상의 말이 떠올랐다. 공복에 니코틴 대신 카페인이 절실했다. 그 백지 위에 이상은 위트와 패러독스를 바둑 포석처럼 늘어놓았지만, 답사자들은 도시의 원풍경과 상징체계를 떠올려야 한다.

‘오래된 서울’ 저자 길잡이로 나서

“경복궁과 인왕산 사이에 아늑하게 자리 잡은 곳이 서촌입니다. 자연과 역사가 함께 어우러진, 역사 지층이 가장 밀도 높게 쌓인 지역이죠. 서너 켜의 시간대로 나눠 살펴봐야 합니다.”

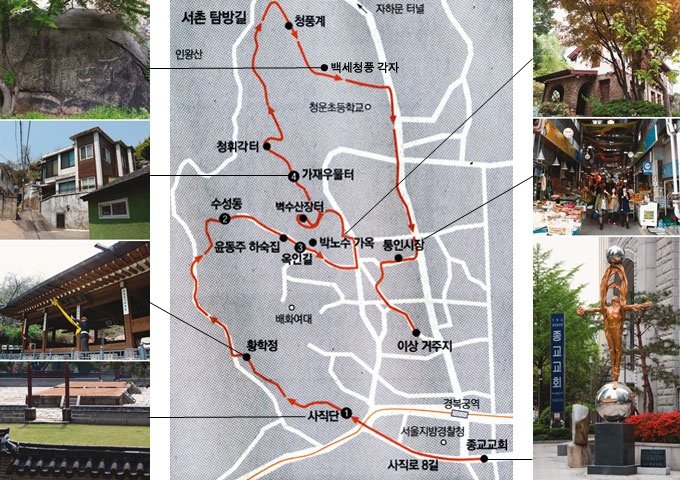

종교교회에서 사직단으로 이어지는 도로의 북쪽 지역이 5월 4일 오전 9시 반에 출발한, 서촌의 뿌리를 찾는 답사의 현장이었다. 조선 태조는 왕조 상징인 정궁을 기준으로, 왼쪽에 종묘, 오른쪽에 사직단을 배치했다. 왕 행차로를 따라 종교교회에서 사직단을 향해 나아갔다.

사직단은 오방색 중 하나인 황색 모래로 덮여 있었다. 황색은 중심을 상징한다고 한다. 이율곡과 신사임당 동상이 어색하다. 제자리가 아닌 탓이다. 동상은 상징물인데 이곳에 연고가 없으니 생뚱맞을 수밖에 없다.

여기서 종로도서관 쪽으로 올라 황학정에 다다랐다. 황학정은 경희궁에 있던 왕의 전용 활터에 딸린 정자. 경희궁을 해체해 그곳에 경성중학교를 지으면서 옮겨온 것이란다. 황학정 바로 위 바위에 새겨진 ‘登科亭(등과정)’이란 각자(刻字)가 눈에 띈다. 궁궐 호위를 맡았던 부대인 북일영이 가까이에 있었다. 조선시대 풍속화의 대가 단원 김홍도(1745~?)는 북일영과 그 아래 활터를 ‘북일영도(北一營圖)’에 담았다.

다시 등산로를 따라 1km 남짓 올라가 전망대에서 시내를 감상하다가 오른편 계곡 쪽으로 방향을 틀었다. 수성동(水聲洞) 계곡. 청계천 발원지로 이름난 곳이다.

“태조 이성계가 왕조를 세우고 세종이 왕조 기틀을 단단하게 잡을 때까지 경복궁과 맞붙은 서촌은 왕족의 텃밭이었어요. 언덕을 넘어가야 하는 북촌에 사대부들이 살던 것과 대비됩니다.”

안내자가 하고 싶었던 이야기는 왕이 될 수 없는 왕자의 꿈, 안평대군의 집터와 풍류였다. 서촌에는 태종의 잠저, 즉 이방원이 왕이 되기 전 살았던 사가(私家)가 있었다. 이방원은 세자도 아니었고, 결혼 후에는 궁궐 밖에서 살 운명이었다. 그 집에서 세종이 태어났다. 서촌을 세종마을이라고 부르는 이유다.

“똑똑한 셋째아들 안평대군을 보는 세종은 걱정이 많았을 겁니다.”

세종 역시 태종의 셋째아들이었으나 자신은 장자 상속을 생각했다. 안평대군의 수성동 집에 ‘게으름 없이(匪懈·비해) 왕(형)을 섬기라’는 뜻에서 ‘비해당’이란 당호를 내렸다. 안평대군은 자기 이름처럼 자연과 예술을 즐기는 평온한 삶을 꿈꿨으나 권력싸움에 희생됐다.

갑자기 수성동 물소리가 크게 들렸다. 옥인아파트가 철거되고 계곡 암반이 모습을 드러낸 덕분이다. 겸재 정선(1676~1759)의 수성동 그림이 250년 뒤 계곡 복원 과정에서 구실을 톡톡히 했다. 시멘트에 묻혀 있던 기린교도 찾아냈다. 서촌의 두 번째 주인인 사대부에 대한 이야기는 잠시 미뤄두자고 한다. 인왕산 기슭 가슴 위까지 들어찬 집들이 기다리기 때문이다.

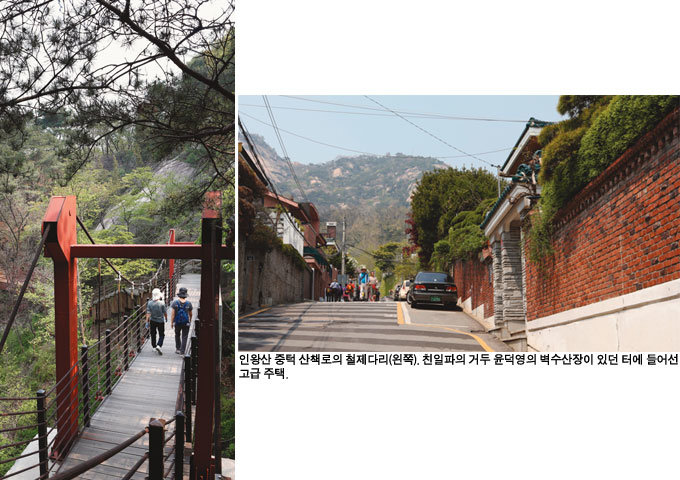

인왕동 물길을 따라 때론 굽고 때론 꺾어진 골목을 걸어 내려오다 시인 윤동주가 1941년 한때 하숙하던 집터를 지나서 다다른 곳이 박노수 가옥. 구립미술관으로 리모델링 공사 중이다. 일제강점기 옥류동 계곡 일대 약 5만6100㎡(1만7000평)을 차지한 친일파의 거두 윤덕영이 1938년 자신의 딸 부부를 위해 지은 집이다.

“윤덕영 이야기는 이 뒤편 옥류동 계곡의 별장 근처에서 하기로 하고요, 여기서는 서촌의 또 다른 주인인 ‘중인 지식인’에 대해 이야기하죠. 서당 훈장이나 규장각 서리 등 글과 관련한 직업을 가진 이들이 1786년 정조 때 ‘옥계시사(玉溪詩社)’란 모임을 결성합니다.”

이 모임의 대표적 인물이 살던 집의 이름이 송석원(松石園)이고, 바로 이 집 뒤편에 송석원 각자가 있다는 것이다. 사대부는 아니었지만 글을 알았기에 송석원 주인을 비롯한 중인들은 풍광 좋은 이곳에서 시작 활동을 펼쳤다. 모임 이름도 송석원시사로 바꿨다. 1791년에는 당대 화가를 불러 시회 모습을 그림으로 그리게 했다. 이인문(1745~1821)의 ‘송석원시회도’가 대낮 모습이고, 김홍도의 ‘송석원시사 야연도’가 밤 모습이다. 중인들이 일군 조선 르네상스의 한 장면이다.

“여기에서 인왕동 물길과 옥류동의 작은 물길이 만나 거의 직각으로 꺾입니다. 직각으로 압력을 받는 쪽에 배후지가 넓게 생기고, 장마 때는 물에 잠겨 빈 땅으로 남았죠.”

해방 후 큰 도로가 나고 물길이 복개되면서 빈 땅에 집들이 들어찼고, 그 흔적은 땅 테두리에 형성된 반월형 골목과 통인시장 입구 정자에서 엿볼 수 있다.

박헌영의 애인이던 앨리스 현의 원적지는 지나칠 수밖에 없다. 해방과 분단, 건국이란 현대사의 도도한 흐름 속에 휩쓸려버린 그의 삶의 무게를 전하는 일이 원고지 20장으로는 불가능하다.

광해군의 자수궁터 맞은편 옥인동 56번지에 살던 이여성(1901~?) 또한 마찬가지다. 그는 일장기 말소사건 당시 동아일보 조사부장이었고 조선인 처지에서 총독부 연감을 보고 ‘숫자조선연구’라는 역작을 낸 통계의 달인이다. 해방 정국의 격랑 속에서 북으로 갔지만 1950년대 숙청된 것으로 보인다.

답사자들은 어느새 윤덕영이 옥류동 물길 위로 닦아놓은 길을 거슬러 올라가고 있었다.

“여기서 길 위를 자세히 보면 평평한 부분이 보여요. 윤덕영의 벽수산장이 괴물같이 들어앉았던 곳입니다. 왕조가 망했다는 것을 상징적으로 보여줬지요.”

골목길이 끝나고 산길이 시작되는 지점에 청휘각터가 있었다. 미뤄둔 사대부에 대한 이야기를 할 차례였다. 왕족 다음으로 서촌 주인이 된 사람은 서인들이다. 바로 안동김씨 경파인 장동김씨가 그들. 병자호란 때 충절과 의리의 상징이 된 김상용, 김상헌 형제를 배출한 가문이다. 청풍계 지역은 김상용과 그 후손이, 장동 지역은 김상헌과 그 후손이 살았다.

청휘각은 김상헌의 손자 김수항이 1680년 영의정이 된 뒤 지은 정자다. 장동 지역의 김수항이 청풍계를 넘어 옥류동까지 그 영역을 확장한 것이다.

인왕산 중턱 산책로를 따라가면 청풍계가 나온다. 중간에 철제다리를 건넌다. 청풍계를 내려다보는 맛이 일품이다. 청운어린이집 쪽으로 가다 유진인재개발원 옆 계단을 내려오면 바위에 ‘百世淸風(백세청풍)’ 각자가 보인다. 청풍계의 문패인 셈이다. 답사자들은 문패를 뒤로하고 청풍계를 나와 자하문로에 섰다. 마치 타임머신을 타고 수백 년 전 ‘오래된 서울’에 다녀온 듯한 착각에 빠졌다.

사족. 영국 시인 윌리엄 워즈워스는 즐거움을 얻기 위한 도보여행의 선구자쯤 된다. 서촌에서 중인 지식인들이 시회를 열어 그림까지 남긴 1790년경 그는 많이 걸었고, 보고 들은 것을 시작과 연결했다. 답사자들이 이날 걸은 것은 여행일 수도 있고, 산책일 수도 있다. 하지만 그보다 먼저 사람과 시간의 흔적을 가늠하면서 걸었기에 ‘답사’라 했다.

![[영상] ‘자연의 맛’ 간직한 사찰 음식, MZ 기자가 만들어봤어요](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/82/99/38/698299380ae5a0a0a0a.png)