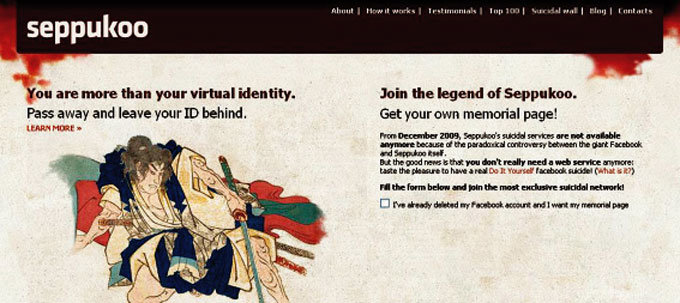

전 세계적으로 온라인 상조회사가 인기다. 계정 삭제 사이트인 웹2.0 자살기계(suicide machine.org), 일본어로 ‘할복’이라는 뜻으로 페이스북이나 트위터 메시지를 삭제해주는 세푸쿠(seppukoo.com), 그리고 미국 ‘디지털 장의사’ 서비스 사이트인 라이프인슈어드(lifeensured.com), 인터넷 개인정보를 유족에게 전달해주는 레가시 로커(legacy locker.com)가 그것이다. 그중 라이프인슈어드는 300달러를 내면 의뢰인이 죽은 뒤 그의 소셜네트워크서비스(SNS)를 관리하고 디지털 데이터를 삭제해준다. 생전에 작성했던 유언에 따라 페이스북이나 트위터 댓글을 일일이 찾아내 지우는 수고도 마다하지 않는다. 다시 말하면, 자신이 원하는 방식대로 자신의 디지털 데이터도 ‘잊힐 수’ 있다.

최근 유럽연합(EU)에서도 데이터 보호법 개정안을 확정하면서 온라인상에 있는 자신의 개인정보를 삭제해줄 것을 요청할 수 있는 이른바 ‘잊힐 권리’를 법제화했다. 우리나라도 정보통신망법이나 개인정보보호법을 통해 개인이 온라인상의 자기 정보를 통제하고 삭제할 수 있는 모든 권한을 인정한다. 하지만 당사자가 사망한 후 디지털 데이터를 ‘처리’하는 문제에 대해서는 논의조차 하지 않았다. 심지어 사후 디지털 데이터에 대한 관련법도 없어 인터넷 포털사이트의 운영 원칙이 중구난방인 실정이다.

불법적 글만 삭제 가능

미디어다음의 경우 사후 직계가족이 요청할 때만 아이디를 영구 삭제할 수 있으며, 아이디에 연동된 블로그 등은 자동 폐쇄된다. 하지만 문제는 따로 있다. 아고라나 카페에 글을 썼다면 그 글은 지우지 못한다. 공개 광장에 글을 쓴 경우 검색만 하면 그대로 노출되는 것이다. 심지어 고인이 어떤 글을 썼는지 확인하는 것도 불가능하다. 설령 그 글을 하나하나 찾는다 해도 아고라나 카페 담당자에게 “몇 번 게시물을 지워달라”고 요구해야 한다. 고인과 고인이 남긴 글을 동시에 묻을 수 있는 방법은 전혀 없다.

미디어다음 고객센터 권리팀 담당자는 “사망 후 6개월 안에 서류를 갖춰 권리팀에 신고하면 글 삭제가 가능하다”고 말했다. 그러나 6개월 이후엔 권리팀에 신고하더라도 고인의 게시물 안에 개인에 대한 명예훼손이나 초상권 침해, 개인정보 노출이 있을 경우에만 글을 삭제할 수 있다. 고인이 ‘불법적인’ 글을 썼을 때만 지울 수 있는 것이다. 사회적으로 논란이 되는 경우라도 그 글이 ‘불법’이 아니라면 영원히 온라인상에서 살아 숨 쉬게 된다. 권리팀에게 “무슨 근거로 ‘6개월’로 정했느냐”고 묻자 “회사 내부의 운영지침”이라는 답이 돌아왔다.

네이버의 정책도 비슷하다. 유족이 요청하는 경우에만 아이디를 해지하고 아이디와 연동된 블로그를 폐쇄한다. 하지만 검색엔진은 데이터를 요약하고 수집한 결과를 계속 나타내기 때문에 블로그를 폐쇄한다 해도 글 일부가 검색으로 노출되는 일은 어쩔 수 없다. 마찬가지로 공개 게시판에 올린 글도 일괄 삭제되지 않는다.

이처럼 국내 주요 포털사이트와 SNS 서비스는 운영지침이 각기 다르다. 당연히 이용자는 헷갈릴 수밖에 없다. 데이터를 올릴 땐 클라우딩 서비스다, 디지털 연동이다 해서 여기저기 자동으로 정보를 옮기더니 글을 삭제할 때는 일괄적인 지침도, 합의도 없다. 다들 데이터 축적과 유통에만 무게를 싣는다. 삭제할 수 있는 권리, 없어질 수 있는 권리는 권리로조차 인정하지 않는 분위기다.

이에 반해 미국은 페이스북상에서도 ‘죽음’을 표시할 수 있다. 가족이나 친구가 고인을 ‘기념하는 페이지’로 만들 수 있기 때문이다. 기념하는 페이지로 전환한 후에는 어느 누구도 그 계정에 로그인할 수 없다. 친구나 가족이 추모 글만 올릴 수 있다. 즉 고인의 아이디는 사망과 동시에 온라인상에서도 ‘죽을 수 있다’.

빅토어 마이어 쇤베르거 옥스퍼드대 교수는 “데이터도 죽음을 맞아야 한다”고 주장한다. 그는 “우리가 어떤 글이나 데이터를 올릴 경우 그 데이터가 ‘만료되는 시각’을 정하는 게 중요하다”고 말한다. 이것이 바로 디지털의 선진화 개념이며, 만약 그렇게 된다면 데이터는 생물처럼 ‘수명’을 얻는 것이다.

방송통신위원회 관계자에 따르면, ‘디지털 장의사’라는 제도는 엄청나게 많은 이슈가 얽힌 거대한 문제라 “따져봐야 할 게 많은, 아직 조심스러운 영역”이다. 국내법상 영리를 목적으로 개인정보를 수집하고 동의하는 건 가능하지만, 개인정보보호법상 제삼자에게 아이디와 비밀번호를 알려주는 건 불법이다. 법적 충돌이 일어나는 것이다. 이 관계자는 ‘디지털 장의사’의 도입 가능성에 대해 “우리나라에선 개인정보보호 법제를 연구하는 포럼이 이제 막 발족한 단계일 뿐”이라고 밝혔다.

국내 SNS 서비스인 미디어다음 마이피플의 경우 사후에도 계정은 그대로 살아 있다. 메시지를 받을 수도, 발송할 수도 있다. 고인에 대한 서비스는 태어나지도 않았다. 게다가 마이피플은 휴대전화 번호와 연동한 서비스이기 때문에 고인의 휴대전화가 정지되고 같은 휴대전화 번호로 다른 사람이 계정을 등록할 때만 고인의 계정이 지워진다. 수동적인 죽음, 즉 타인에 의한 죽음인 셈이다.

죽으면 어디에도 항의할 수 없다. 살아 있을 때 자신의 데이터를 관리해야 한다. 인터넷에 자발적으로 공개한 개인신상정보를 사이버 공간에서 영원히 살아 움직이게 만들 것인지, 아니면 지울 것인지 스스로 결정해야 한다. 현대원 서강대 커뮤니케이션학과 교수는 “법을 제정하더라도 ‘디지털 장례’는 법이 강제할 수 있는 게 아니며, 사회적 합의가 필요한 부분”이라고 말한다. SNS, 블로그 등으로 만들어낸 ‘사이버 자아’에도 죽음을 선사하는 것에 대한 논의가 필요한 시점이다. 그렇지 않으면 온라인상에서 무심코 한 말과 글이 영원히 살아남아 언젠가 부메랑처럼 돌아올지도 모를 일이다.

![[영상] 코스피 5000 예견한 김성효 교수 <br>“D램 가격 꺾이지 않는 이상 코스피 우상향”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/85/44/6f/6985446f21f9a0a0a0a.jpg)